和歌の家元 冷泉家

御子左家(みこひだりけ)

こんにちは。

冷泉家は、あの藤原道長の子、長家を遠祖とし「御子左家(みこひだりけ)」と呼ばれる家系です。

俊成、定家という天才を経て定家の孫・為相が冷泉家の家祖となりました。

一言でいうと、「和歌の家元」で、和歌の伝統を守り伝え、教える相手が将軍や皇族ということもありました。

その蔵に保存されてきたのは国宝5件、重文は50件近く、何らかの指定を受けた文化財は1千以上・・・という奇跡のような家なのです。

小倉百人一首にも登場するのでなじみがあるかもしれないですが、日本の文学史上、特に和歌において、この2人の天才は燦然と輝くスターでした。

その俊成の生誕900年を記念した展示が来月1日~13日、京都市中京区の京都文化博物館で開かれます。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

今でも残る家宝

展示資料6件のうち国宝1件、重文4件という豪華な内容で、目玉は同家所蔵の中でも最も大切な国宝、俊成自筆の「古来風躰抄(こらいふうていしょう)」です。

今展示のみどころはすべてが俊成の自筆であるということです。

特に「古来風躰抄」は万葉集をはじめとする歌集から優れた歌を解説した「歌論書」で、日本文化を代表する逸品といっていいです。

その後、連綿と続いてきた和歌の世界のバイブルなのです。

もう一つ、冷泉家には重要な文化財があります。

公家の年中行事という無形の文化財です。

年初の「歌会始」に始まり、6月末に半年の厄を払う「夏越しの祓い」、七夕の「乞巧奠(きっこうてん)」・・・と数々の行事があります。

多くは宮中行事に由来するもので、公家という階級がなくなるとともに消え去ったものが、冷泉家は現代にその行事を伝えてきました。

(文・写真:産経新聞2015,11,16・誘惑する京都・冷泉家・山上直子著)

ありがとうございます

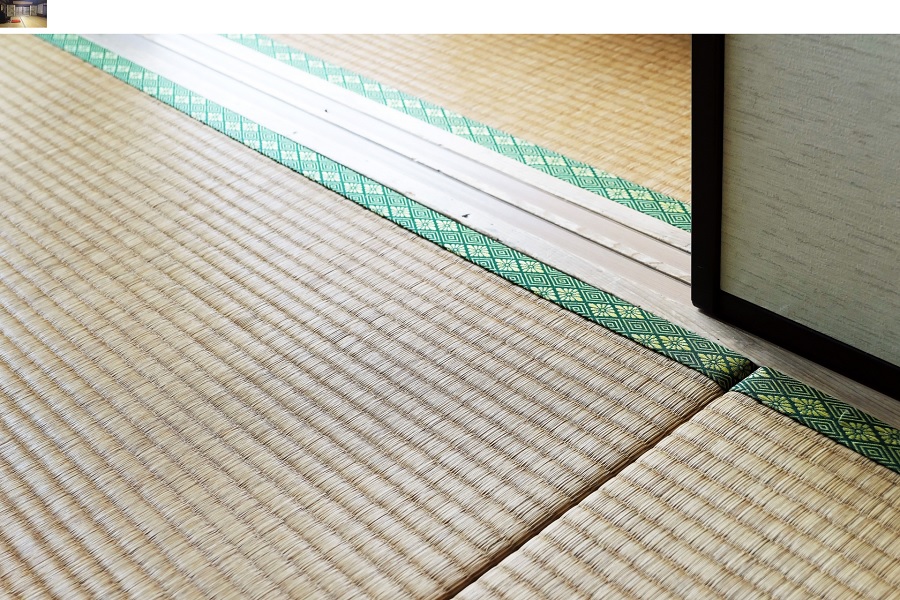

京都御所の北、同志社大学の入り口に冷泉家住宅があります。

一度見に行きませんか。

ここを拝見するだけでも、タイムスリップして楽しめますよ。

多くのお公家様は明治維新後、天皇が江戸へ御行されるときに一緒に行かれました。

その中で、京で家宝を守るように言われた一つのお家が冷泉家であらせられます。

大切なものはいつまでも残りますように。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld