すてきなご縁 「京しぼり」寺田豊さん

「京しぼり」とはどんなもの

こんにちは。

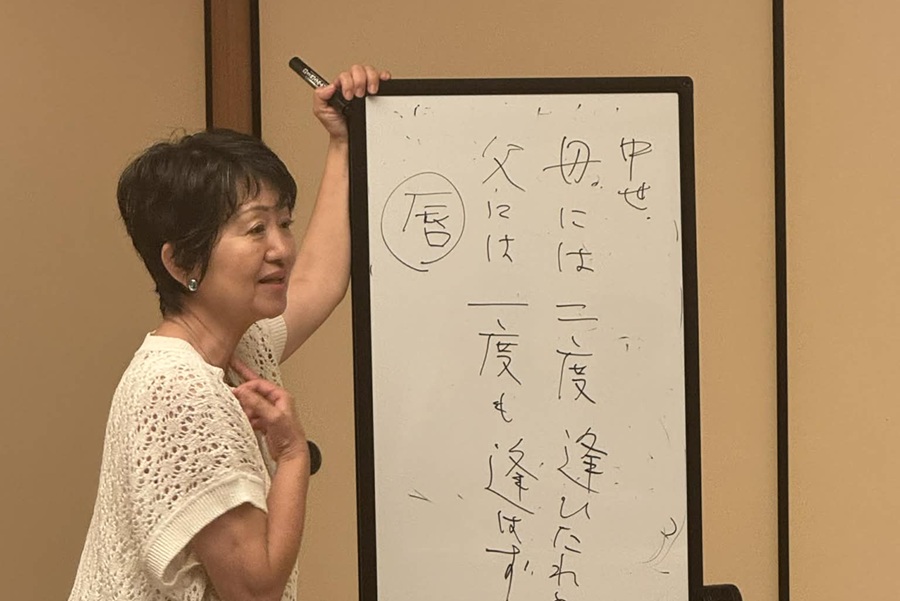

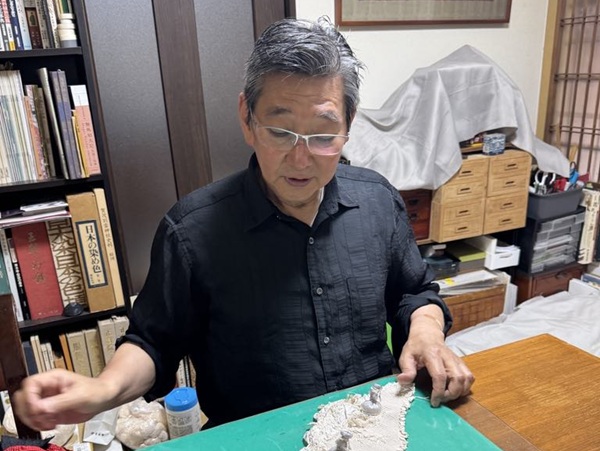

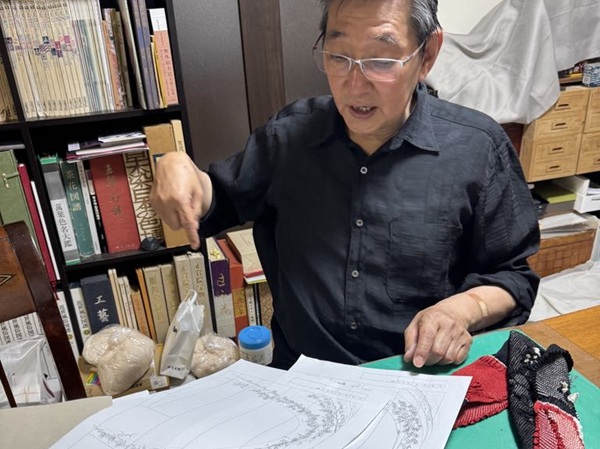

今日のすてきな人は「京しぼり」の寺田豊さん。

とても楽しく学びがたくさんの時間をありがとうございました。

改めて、きもののすてき、京しぼりのすばらしさを知りました。

でも、わがまま言うともっともっと知りたいことがたくさん。

次回もお願いしますね。

皆さんと一緒に伺いましょう。

寺田さん、すてきな時間をありがとうございました。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

いらっしゃいませ

絞り染めは世界中自然発生的に生まれた染色技法と言われています。

東洋の絞り染めの起源はインドと言われ、アジャンタの壁画の婦人の衣装に現代でいう一目絞りのような模様が配されていることから推測されています。

その流れは、インドネシア・アフガニスタン・イラン・イラクと中近東諸地域にも素朴な技法が伝わり、主に絹・ウール・木綿に現代でも鹿の子風の技法がショール、ターバン、スカートなどにも用いられています。

また、中国で絞り染めが古来6世紀ごろより行われていたのは、中央アジアのアスタナー遺跡の古墳から小菱文様の鹿の子絞りの絹の断片が出土したことからも有名です。

中国もしくはインドから伝承されたであろう日本の絞り染めにおいては、奈良時代から三纈(さんけち)といわれる夾纈(きょうけち)、蝋纈(ろうけち)、纐纈(こうけち)のうちの一つの技法で、どの技法も布地を防染し染める部分で模様・柄を表現しています。

その中で絞り染(纐纈)は古くより目結(めゆい)とも称され、布地を糸や竹皮などによって強く括り締めることで染液を防染し同時に布地に絞りの特徴的な立体感、陰影を作り出す技法で起源は6世紀~7世紀頃と言われています。

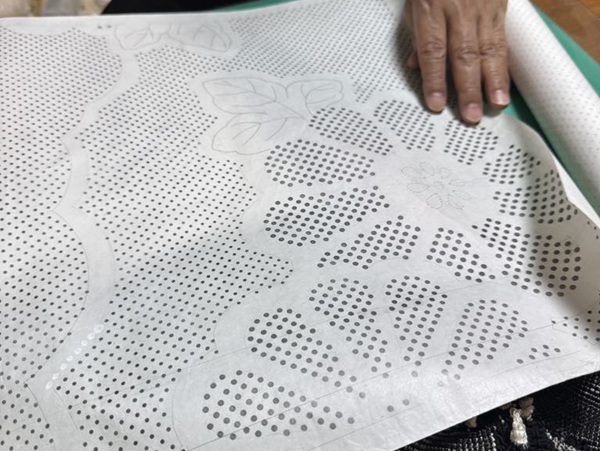

現代の絞り染めは日本伝統工芸品として「京鹿の子絞」と称され、疋田絞り、一目絞り、帽子絞りなどを基本に日本独自の発展を遂げ複雑な多くの技法を産みました。

一般的に絞り工程は10工程ほどで一反に数種類の下絵型堀り、括り技法、染色技法が使われ関わる職人は10人以上で職人の数だけ技法もあると言われています。

中でも総絞りの反物は15万粒~16万粒を手先のみで括るため一年以上を費やすこととなります。

日本での絞り染めはいつから?

日本における絞り染めの最古の記録は「日本書紀」に「纐十九匹・・・」とあるもので、天智天皇が667年入朝した外国の使臣に贈ったと記されています。

既に贈り物にできるほど日本の絞り技術・染色が発達、普及していたものと考えられます。

これに先立ち、日本に既に絞り染めが存在していたとしてよく引用される中国の史書「魏志」の「東夷伝(とういでん)」に魏の文帝初二年に魏の女王卑弥呼が「班布二匹を献じた」と記されているものがあります。

「班布」とは絞り染めのことであり古来より絞りが存在したと思われるのです。

先に記した三纈は奈良時代に確立します。

纐纈(こうけち)は絹糸で布を絞り染めて防染します。鹿の子絞りの原型です。

蝋纈(ろうけち)はロウを布に沁みこませ防染します。

夾纈(きょうけち)は柄を掘り抜いた板で布を挟み締めて防染します。現代一般的に使われている「板締め絞り」とは大きく異なります。

この三種類の染色技法は正倉院の宝物、法隆寺宝物の中にも見られ、東大寺の文章にも「纈ゆはた」や「目交(もっこう)めこう」と記されていて、纈は文様絞り、目交が鹿の子絞りだと考えられています。

この他、奈良時代には既に縫い締め絞り、蜘蛛絞り、一目絞り、村雲絞りなど様々な絞り技法が数少ない遺品にも残されています。

これらの絞り染は衣服をはじめ、袋・幡・褥(しとね)・屏風など寺院の調度や荘厳具に用いられました。

渡来した技術だけでなく布地を括り締めて模様を生み出すという行為は、日本古来にも自然発生した技法があったのではないかと思われます。

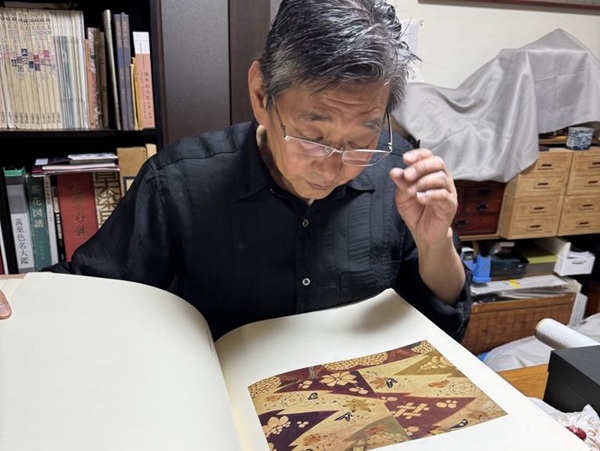

桃山ヶ代の作品「辻ヶ花」と一緒に

現在、辻ヶ花といえば、桃山時代を代表する絞り染めとして知られていますが、辻ヶ花という呼び方が一般的になったのは近代になってからで不明瞭な点が多いのです。

遺品が少ないこと、更には復元が困難な事から今でも幻の裂と称されていますが技法的には絞りが主体でその他に摺箔(すりはく)、描き絵、刺繍などが平絹、羽二重、綀貫(ぬりきぬ)など薄絹類また袖地に施され、日本染織史上において重要な位置をしめています。

鎌倉時代から室町時代にかけては、衣服には絵画的な模様はあまり見られず、かなり小さな幾何学的模様の連続で地色を主とした衣の重着の効果、そこに生まれる美意識が主でありました。

これは織りが主体ということで奈良時代に見られた「三纈」という染が一時衰退したことをうかがわせます。

しかし、室町中期に辻ヶ花染の出現で桃山時代に入って染織工芸は一大転機を行います。

金碧画、水墨画に表現される自然物が染色分野にも活躍し、他工芸が染織りと渾然一体となるのは、この時代の小袖の大きな特徴です。

悲愁を感じる美しさと、戸惑いは「わび・さび」の美を生み、それまでの中東染織の類型を破った豊かな発想と豪華絢爛さ、みずみずしい感覚は諸種の辻ヶ花の遺品に汲み取ることが出来ます。

また、一染織品が製作される時、その作品の使用される場面の効果が絶えず考慮されつつ構図や模様が計画されること、これが当時の染織意匠に於ける独創性の大きな要因となっています。

一方、辻ヶ花という言葉自体が記録上初めて登場するのは1465年室町幕府中期ごろで、「親元日記」という日記に「紅いらずの辻ヶ花」という言葉が観られます。

この文は、女性の小袖のことではなく伊勢貞宗という22歳の男性が着ていた帷子(かたびら)のことを示しています。

その後もしばしば武家の故実書や公家の日記に辻ヶ花という言葉が見かけられますが、帷子と結びついて登場します。

帷子とは、正絹と麻布で仕立てた単衣夏用衣です。

多彩な色、模様を配された帷子を辻ヶ花と称したという説もあります。

謎が多いため「幻の辻ヶ花」と称されますが、いずれにせよ室町初期の辻ヶ花は紫・紅・藍・黒・萌黄・浅黄・黄などの色が用いられ滋味のあるものが多いです。

後期になると豪華絢爛な趣が加わり、わび・さびの境地から遠ざかり、慶長・寛文意匠へと移行していきます。

(文:寺田豊さんの「絞り染め沿革史」より

ありがとうございます

寺田さん、お忙しい中「絞り染め」のことをいろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。

また、最後にはすてきな反物を着せていただきまして感謝申し上げます。

でも、まだまだ知らないことばかり。

文中にもありますが、絞り工程は10工程ほどで10人以上の職人技が一つになってできあがるのです。

機械化が始まるまでは、このように多くの工程を技を持つ職人さんたちが、一つ一つ関わり作られてきました。

これからは、この職人さんたちも後継者がおらずに廃する方がほとんどのようです。

これも時の流れとしてしょうがないことかもしれませんが、現代の技術を駆使して映像などでも残せていけないかと考えてしまいます。

日本だけでなく世界中に千年以上も続き今に継がれてきた技術などが終わろうとしている今、改めて大切なものは何かと考えたいです。

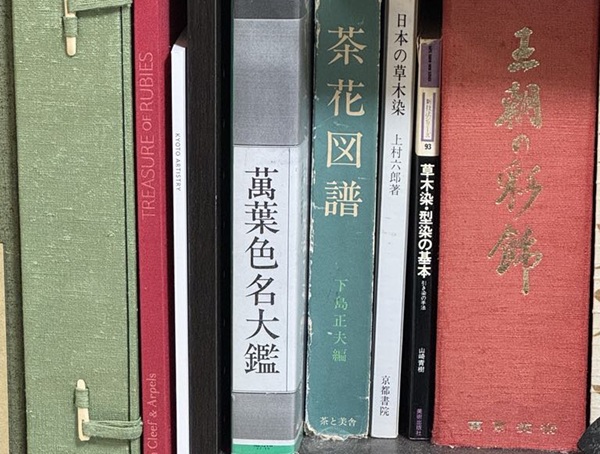

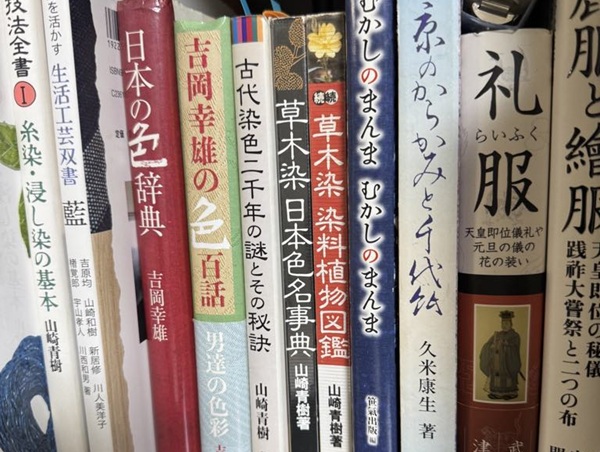

これらの道具は、手作業で染めたり蒸したりする道具たち。

いつまでも活躍できますように。

この度は、寺田さん、本当にありがとうございました。

次回も楽しみにしています。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld