「互いに」の思いを大切に

真に実り豊かな国とは

こんにちは。

昨日は新嘗祭。

五穀豊穣をお祝いして天皇陛下がこの一年の収穫に感謝する日。

もちろん、自然と共に生きてきた日本人が「互いに」感謝の心をもってお祝いする日。

でも、いつの間にか「互いに」から「私が」の世の中になってしまったのでは・・・。

産経新聞の主張に素敵なお話しがありましたのでご紹介を。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

食べられることへの感謝

「勤労感謝の日」を初めて迎えたのは昭和23年です。

この年に制定された祝日法には「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう」とうたわれています。

戦前の新嘗祭に由来する日で、宮中では新嘗の祭儀が行われます。

身を清めた天皇陛下が神々に新穀を供え、一年の収穫を感謝するとともに、自らも食することにより国に実りをもたらす力を得られるとされます。

秋の収穫は朝廷ばかりか民間でも古くから祝われていました。

実りへの感謝は、日本の歴史の中を連綿と継承されてきました。

民族の精神に思いを致す日でありたいです。

敗戦後の23年は、改善の兆しが見えつつあったとはいえ、庶民の食事事情はまだまだ厳しかったです。

当時の「国民生活」世論調査では、都市住民の半数以上が「現在の配給主食では1ヶ月のうち10日くらい不足する」と答えています。

そんな時代だっだのです。

「食べられること」への感謝の気持ちは、豊かになった現在とは比べようもないほど強かったに違いないです。

どこの家庭の子供も「ご飯一粒でも残したらもったいない」と教えられたものです。

「おかげさまで」

感謝の思いは農業に従事する人だけでなく、農具の製造や農産物の運搬など直接目に触れることのない多くの人々の労働、さらには季節の巡りをもたらす自然の働きにも向けられたことと思います。

農耕中心の日本では、互いへの思いやりが何より尊ばれてきました。

他人の親切に「おかげさまで」と礼を述べると、「お互いさまですから」と返ってくる。

まさに「人は互い」「相身互い」であり、「もちつもたれつ互いに寄らにゃ、人という字は立ちはせぬ」と俗にうたわれる通りです。

祝日法の制定から69年の星霜(せいそう)を経て、勤労感謝の日は今年でちょうど70回目となります。

「国民が互いに感謝しあう」美風は、今も変わらず生きているでしょうか。

残念な例がいくつも見られます。

部下に過重な労働を強制したり、パワハラなどで人権を侵害したりといった行為は、周りの人の働きに対する感謝の気持ちがない証左かもしれません。

日本のモノづくりを支える有名企業が不正に手を染めるのも、大多数の社員の勤勉な働きに思いが及ばないからです。

真に実り豊かな国とは、誰もが互いに感謝しあえるような世を指し示すのではないでしょうか。

ありがとうございます

「もちつもたれつ互いに寄らにゃ、人という字は立ちはせぬ」

そうですね。

人間、1人ではなにもでいないくせに、何故か1人で何でもできるような間違いを思ってませんか。

周りの人がいて、見えないところで汗水たらして励んでいる人、などなど、多くの人の汗がながれて一つのことがなっているのに。

もっともっと目に見えないことまでも大切なのに。

共生していかなければ。

今大切なことは、「互いに」の思いかもしれませんね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

本当に大切なことを大切にしていきたいですね。

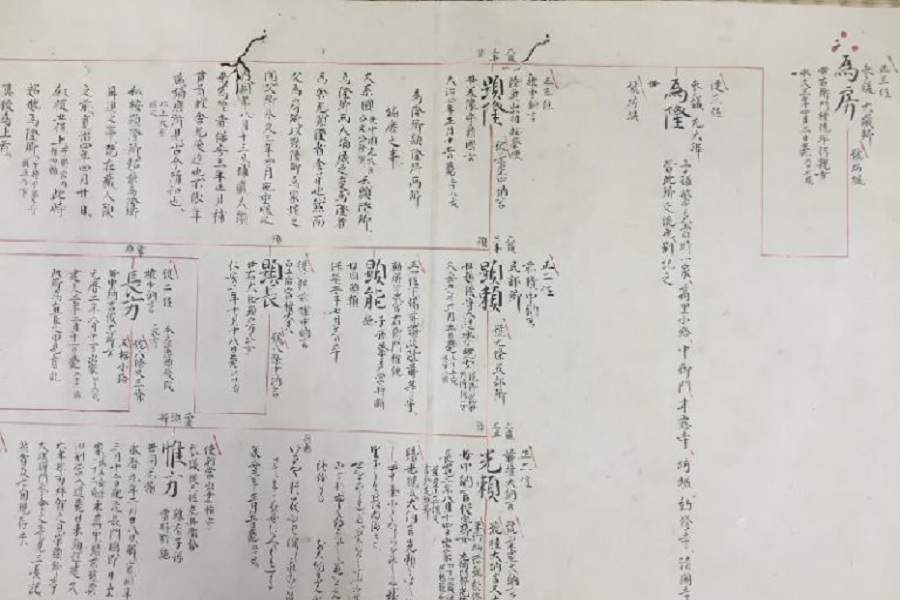

(写真は浄住寺の今日です。紅葉は来週かな。)

参考

和の心 「お陰と感謝」 本居宣長より

和の心 毎日の生活が「おかげさまで」

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld