丁酉年 神々の国、日本

これからも大切なこと

明けましておめでとうございます。

今年は丁酉(ひのととり)年、どのような年になるのでしょうか。

丁酉年をネットで検索するとたくさん載っていますからお任せするとして、これから大切なことは何でしょうか。

正月は、日本の神々に頭を垂れる機会がことのほか多いです。

神々に手を合わせれば、すがすがしく、ありがたいと思うのは私だけでしょうか。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

日本人である自覚

民俗学者であり国文学者、歌人の折口信夫(しのぶ)氏は、日本古来のしきたりや年中行事を「生活の古典」と呼びました。

それは「日本民間生活の古い律法」であり、私たちは「くめども尽きぬ民族生命の歴史」をこの生活の古典から得ていると、おっしゃってます。

簡単にいえば、祖先が続けてきたしきたりや行事に従うことで、私たちは民族として安らぎを得ているということになるのでしょうか。

季節感が薄れた時代ではあるけれど、お正月、お盆など、この国にはなお四季折々の年中行事が残っています。

それらを行うことで、私たちは自らが日本人である自覚を新たにすることでしょう。

この「生活の古典」がことに濃厚に表れてくるのが正月ではないでしょうか。

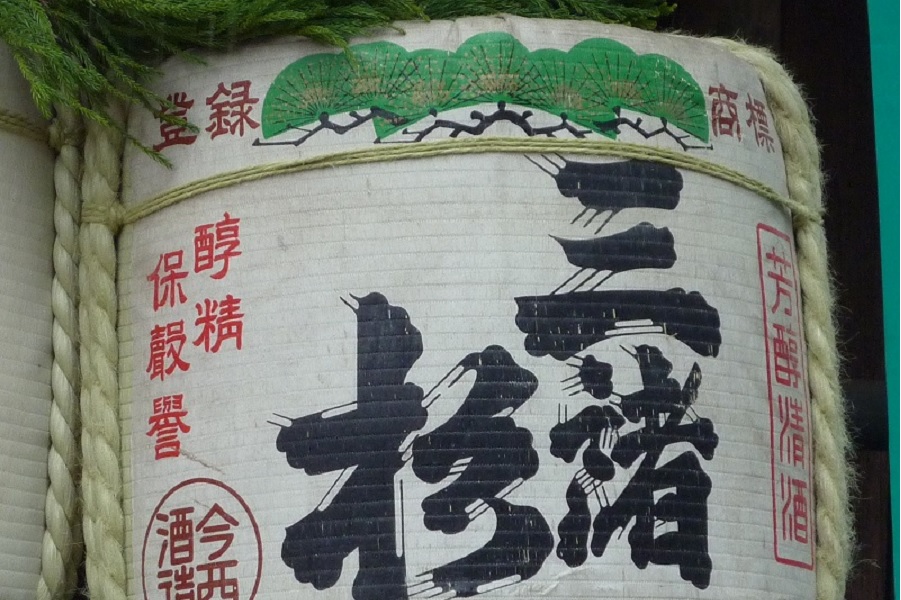

なぜ正月に門松を立て、しめ縄を張るのだでしょうか。

あるいは、なぜ餅を食べるのでしょうか。

現代ではすでに意味がわからなくなっていても、正月に門松を立てたりしめ縄を張ったりすることで、私たちは「安定した生活の感じに満足を覚える」のだと、折口さんは言ってらっしゃいます。

こうした年中行事は「次第にその意義を忘れられながらも尚、その行事の中にひそむ一種の古代の約束に対する篤実な行為が、長くこれを伝えさして来た」のだとも。

神代にもつながる古い昔から、日本人は連綿とこのような行為を続けてきたということになるでしょうか。

門松もしめ縄も、餅も、どこかでこの国の神々に連なっているのではないでしょうか。

このような行為を地域で行うことに一つの力を感じる、とも折口さんは言いてらっしゃいます。

年中行事を行って日本人であることの自覚を新たにすることは、ひいては日本の力ともなっているのではないでしょうか。

神が住まう日本のお正月、各地に瑞気が満ちていることでしょう。

(参考:産経新聞2017年1月1日・引用「折口信夫全集」17号より)

ありがとうございます

忘れてしまわれそうな日本の行事。

でも、お正月には初詣で神社には人がたくさん。

なぜ?

折口さんもおっしゃってたように古い昔から連綿と続けてきたからでしょうね。

今年はぜひとも、この日本の行事を行うと同時に、なぜって学んでみる年にしてみたいと思いませんか。

ありがたいことがいっぱいですよ。

(写真:葉室山浄住寺木根観音)

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld