日本の七十二候「半夏生」

はんげしょう

こんにちは。

今日は半夏生(7月2日)。

半分の夏に生れる?

どう意味?どういう日?って思いませんか。

梅雨の終わりを知らせる言葉です。

稲作が中心だったかつての日本においては、とても重要で大切な日でした。

夏至の日から数えて11日目、その他ら数えて5日間をいいます。

農家にとって半夏生は畑仕事や田植えを終わらす時期となります。

また、半夏生に採れる野菜は毒気を含むといわれていて、農作業を休むようにいわれてきました。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

半化粧?

「半夏」とは「烏柄杓」(からすびしゃく)の異名で、この時期に生え出すといいます。

先が細長くのびた袋のような花を烏の柄杓に見立てて「烏柄杓」と呼ぶようになりました。

毒草ということですが、根を乾燥させて漢方薬にするそうです。

また、別の説もあります。

それは半夏生の花が咲く時期だからです。

半夏とはまったく違う植物で、別名「片白草(かたしろくさ)」と言われ、毒草です。

この片白草、7月初旬から花を咲かせ、葉の数枚の一部、しかも表側だけが白くなります。

それが半分だけ化粧してるように見えるので半化粧!

半化粧が半夏生になったとか。

私はこの説が大好きです。

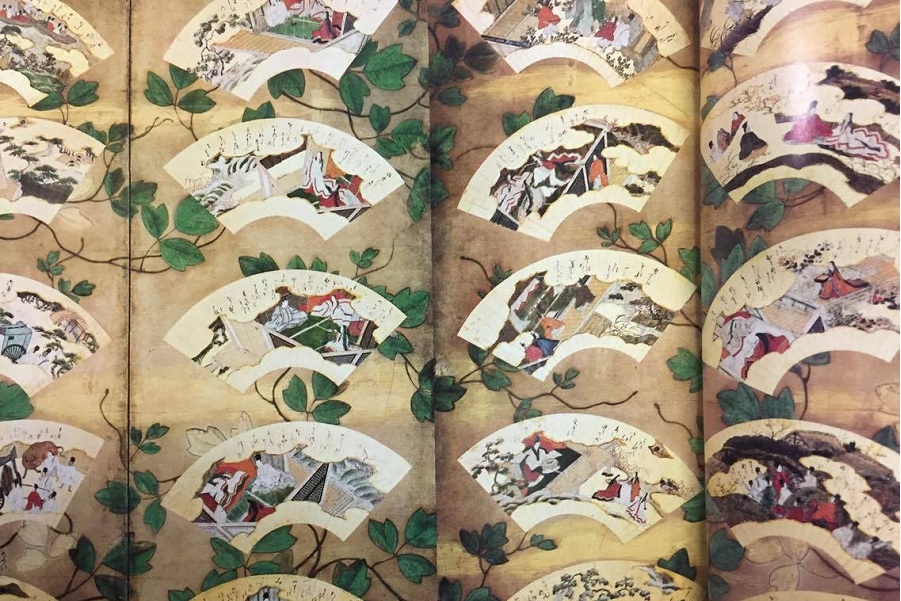

なんて日本は楽しいのでしょうか。

いいですねー!

いずれにしても、一年のちょうど半分にあたる時期、立ち止まって、目標を見直すのもいいかもしれませんね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

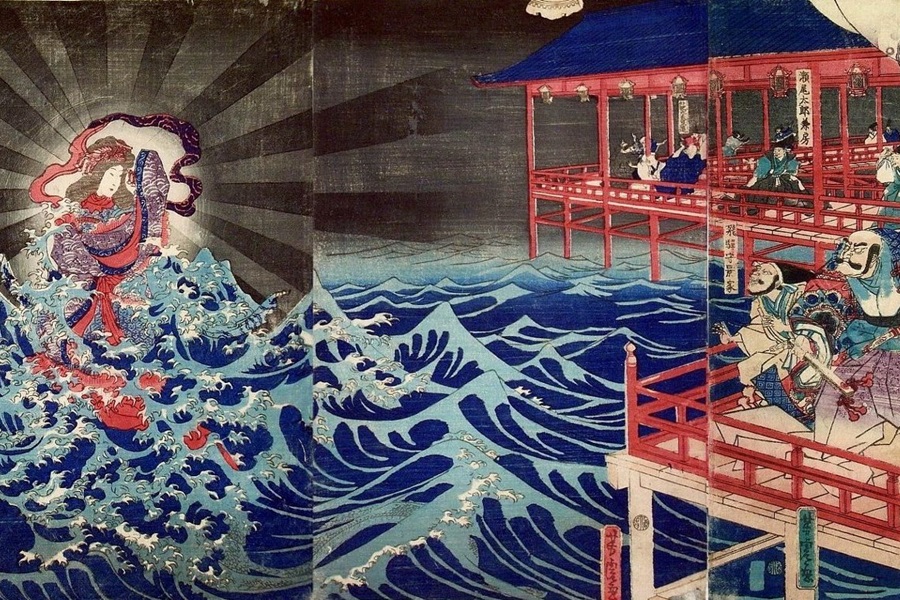

他の記事:半夏生 妖怪ハンゲが出てくるぞ!

旧文:2013.07.02再編

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld