かさねの美 1

衣裳哲学

こんにちは。

日本人は何でもかさねてきました。

土着の神々に仏をかさね、神事に直会をかさね、正道に邪道を、美しいものにはわしいものを重ねてきました。

かさねとはどうすることか、その最も目にあざやかな表現が、平安時代にほぼ定着した衣裳哲学、色彩方法です。

「かさねの色目」といわれるものです。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

色彩方法

かさねの色目は、どのような色をかさねるのが適切なのかの指南であり、かつファッションのモデル、時代の美意識の規範ですが、色をかさねることで、どんな季節にもどんな儀式にもどんな状況にも対応できるサンプル集とあれば、このかさねの色目は単にファッション指導、衣裳理論にとどまりません。

色目をかさねることは身だしなみの基本であり、公世界への参加の必須作法であり、かつコモンセンスともいうできものです。

いままでお喋りしてきたこと、ものをかさねることの意味、その表現法を理屈ぬきで示すのが、かさねの色目です。

かさねの色目とは平安時代に生れた装束の配色、色の組み合わせの作法です。

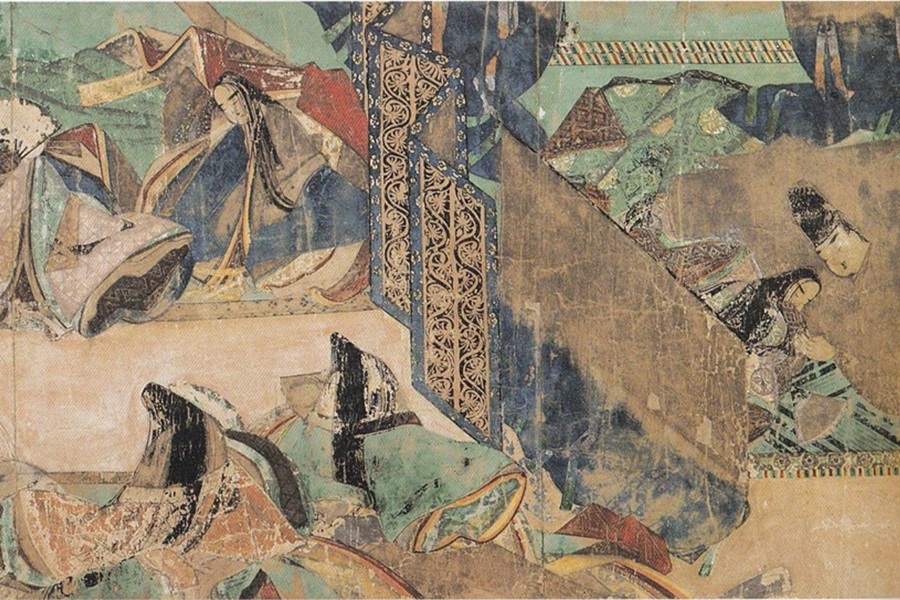

あの「源氏物語絵巻」などに見る女性たちの衣裳を思い描いてください。

「國史大辞典」の説明によれば、薄く漉いた紙や薄く柔らかに織った絹を多数かさね、縁をずらすことでそれぞれの色のほかに濃淡やぼかしを表現します。 表と裏、上と下、かさね着など、ちがう色をかさね、組み合わせて、それぞれの色の他に、かさね、ずらすことで微妙な色合いをかもし出します。

薄い絹のかさねですと、当然下の絹地が透けて見え上の絹地にほのかに匂い立ち、上下の色はかさね、ずらすことで深みのある色調となります。

—中略—

季節によって色の使い方は複雑で、しかも小直衣(こうのし)、狩衣(かりぎぬ)、小裃(かみしも)、下襲(したがさね)、袒(かたぬぐ)などの装束によってもちがい、官位や家格、年齢や吉凶、ハレケなどによって使用上に区別があります。 (

装束参考:綺陽装束研究所)

ありがとうございます

それぞれのかさねには季節の花の名や植物の名がつけられ、しかも、時季によって花が姿を変えるように、同じ花の名を借りながらかさねの名も変わり、かさねの色目、作法も変わります。

(文:本・「かさねの作法」、著・藤原成一 より)

「かさね」知れば知るほど奥が深いです。

この文章を書いていて知らないことがたくさん、学ばなければならないことありすぎます。

日本の文化とはかくも奥深いものと改めて感じてしまいました。

と、言うことはもちろんまだまだ楽しいことがたくさんあるということ。

日本人は(別に日本人に限ったことではないかもしれませんが)古来より美を追求してきたのですね。

それも表と裏、正統に邪道、正解に曲解など常識にとらわれことなく、もちろん正道を大切にしながら楽しんでいたのです。

現代の私たちももっともっと本当に楽しいことを見付ければいいのに!

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

(絵:徳川美術館増蔵)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld