和をもって貴しとなす

ほんとうの「和」の話

こんにちは。

八百万、目に見えないものまでにも「ありがとう」と思える心がすてきですね。

この国は昔から大自然からの恵みに対して感謝の気持ちをたくさん持っていました。

いつまでも大切にしないといけないですね。

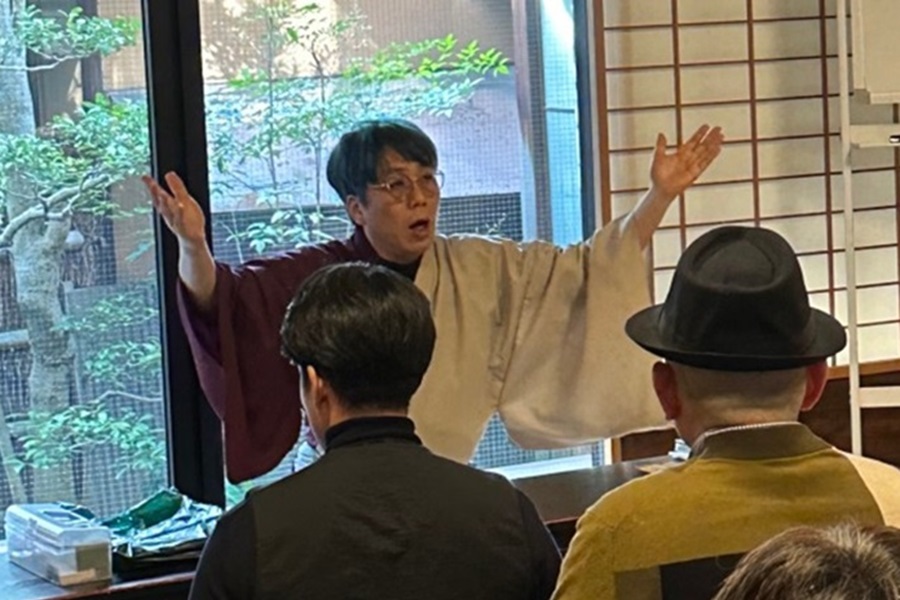

今日は先日もご紹介しました広田千悦子さんの「ほんとうの「和」の話」のあとがきからのお話しです。

広田さんにいっぱい教わりたいです。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

和をもって貴しとなす

これは聖徳太子が作った十七条憲法、第一条の美しい名分ですが日本人なら誰もが知っていることば、といっていいかもしれません。

それだけ和に対する意識が高いということを表していると言っていいでしょう。

では、「和を保つためには何が必要?」と問われて私たちは何を思い浮かべることでしょう。

それはたとえば我慢だったり、建前と本音を分けるべきということだったりどちらかというと、「和」を保つためには自分の意見は控え、多数決に合せられる大人の対応が必要だというような理解が多いのではないだろうか、と思います。

ただ、ほんとうの和の意味の解釈としてはそれは正しいでしょうか。

確かにその方法でいけば表面的に手っ取り早く、物事は収まり、ことを荒立てずに済むかもしれません。

ただし、小さな我慢が、目に見えない抑圧が、知れないうちに重なる方法であることは否めません。

ちなみに十七条憲法を最後まで読みすすめていくとこう書かれています。

「ものごとはひとりで判断してはいけない。

必ず皆で論議して判断しなさい。些細なことは必ずしも皆で論議しなくてもよい。

ただ、重大な事を決めるときは判断をあやまるかもしれない。

皆で検討すれば道理にかなう結論が得られる」

自由で公平な議論をすすめている、意外と思われる方も多いのではないでしょうか。

和の発想

長い歴史の中で、いつの間にか、和の意味をはき違えそれによって皆がしてきた小さな我慢の積み重ねが、そろそろ限界にきているのかもしれません。

あちこちでたくさんの問題が起きていることの発端をたどっていくと、そこにたどり着くことが多いように思えてなりません。

ただ、もしそれが単なる和の意味のはき違え、誤解によって起きていることならそれぞれの問題の解決法はさほど難しいものではない、と考えてよいのではないだろうか、というある部分での楽観があります。

日本文化を深く知り、本来の「和の発想」を身につけることは、接続可能で懐の深く広い世界を生み出していくのに欠かせない資質を育みます。

なぜならそれは、現代はもちろんのこと、過去、そして未来の世界にとって大変重要な才能だと確信するからです。

私はそれを皆さんと一緒に思い出して、実践していくことができればこんなにうれしいことはないと思っています。

(文:本:「ほんとうの「和」の話」あとがきより:広田千悦子著)

今日もありがとうございます

古より日本人は大自然に感謝して、共に生きてきました。

しかし現代では自分勝手になり過ぎ、大自然からの贈り物のありがたさを失ってしまっています。

もう手遅れかもしれませんが、まだ、元に戻せるかもしれません。

思いのある人たちから、できることから、これからの子どもたちのために感謝の心を広げていきませんか。

もういいでしょう、文明の発達も、経済の成長も。

なによりも大切なのは、自分をもちろん大切にしながら、他の人も、自然も、目に見えないものまですべてのことに感謝する、「ありがとう」の心ではない

すか。

「ありがとう」がもっともっといっぱい溢れるように和の素敵は続けてまいります。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld