神さまと仏さま、違うのですか

知っておきたい 日本のしきたり

こんんちは。

「ありがとうございます」の言霊は、この星がいつも笑顔あふれる楽しい毎日にしてくれると思いませんか。

まずは自分を大切に、自分をちゃんと大切に出来るから周りの人も、野に咲く花も、そして目に見えないあらゆる物にまで、ありがとうって思えるようになれるといいですね。

もう、争い事はなしにしませんか。

きっと神さまも仏さまもそう願っていると思います。

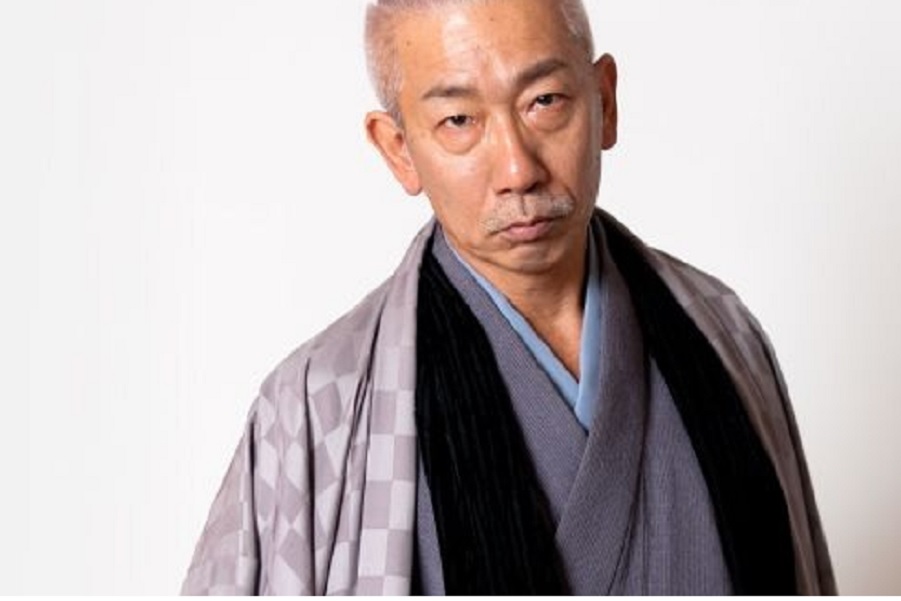

さて、今日はその神さまと仏さまのことについて、「知っておきたい 日本のしきたり」というご本から。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

まずは仏さまから

仏教が開かれたとき、仏さまといえば開祖のお釈迦さまのことでした。

仏(仏陀)はブッダの音写で、真理目覚めた者を意味します。

覚者と意訳もし、如来とよぶこともあります。

お釈迦さまは苦行や瞑想によって縁起の法をはじめとした真理を悟られましたので、人々からブッダ・如来と呼ばれて尊崇されたのです。

しかし、真理というものは、正しい知識と厳しい修行を積むことができれば、得ることができるものです。

それは容易ではありませんが、御釈迦さま以外にも達成できた人はいるに違いないと考えられ、阿弥陀如来・薬師如来といったさまざまな仏さまが説かれるようになり、あえて仏にはならず現世に留まって人々を救済する観音・地蔵などの信仰の対象となりました。

さらに、インド古来の神々やアジア各地の信仰も吸収して、四天王や不動明王など、多くの尊格が説かれるようになったのです。

神さまとは

いっぽう、神道には開祖の当たる人物はいません。

発祥の地というものもありません。

その起源ははっきりしませんが、日本各地で独自に成立した信仰が、大和朝廷による統一に伴ってゆるやかに統合されていったものと考えられます。

神さまの性質もいろいろで、太陽や月、火、水、嵐、あるいは動物といった自然が神格化されたものもあれば、山や大岩や川といった地形に宿る神性、農耕・工芸・学問・商業・航海・軍事といった文化的な活動の精霊・守護神、さらに英雄や非業の死を遂げた者など、多岐にわたっています。

しかし、総じて日本の風土に潜む霊性を神格化したものといえるでしょう。

大切にしたい和の暮らし

神事の起源は、神道の起源をどう考えるかによって異なります。

おそらく神道は、古代からの遺産を受け継ぎつつ、さらに大陸文化の要素も加えながら、ゆっくりと成立していったものと思われます。

仏教が日本に公式に伝えられたのは六世紀半ばとされていますが、このころには神道の基盤は成立していたと考えられます。

しかし、世界宗教の登場は、神道に大きな影響を与えることになりました。

それまで板葺や草葺の建物しかなかった日本に、壮麗な堂塔が出現したのですから、人々の驚きは尋常なものではかなったでしょう。

儀礼においても、きらびやかな衣装や道具にエキゾチックな音楽が用いられ、異国へのあこがれをかき立てたことと思われます。

そのころの神道では常設の社殿はつくられず、お祭りのときだけ神籬(ひもろぎ)という神さまが宿る施設が設けられていました。

この祭祀法は、お寺の絢爛さと比較したとき、見劣りがすると思った人もいたことでしょう。

そればかりの理由によるものではありませんが、この時期より神道も常設の社殿をもつようになったのです。

こうして成立したのが、現在、神社などで見られる神事だと考えられます。

(文:本「知っておきたい 日本のしきたり ~大切にしたい和の暮らし~ 渋谷申博著)

ありがとうございます

私にとって仏さまは大陸から来た神さま、ここでいう神さまは日本古来からの神さま。

一緒なんです。

この星をつくった神さまは、その後、いろいろなお姿に変えてこの星のあらゆるところに表れたと思ってます。

遠い遠い昔は、今の海外のような一神教ではなくて、神さまがいっぱいいらっしゃって、いつも「ありがとう」って過ごしていたことと思います。

でも、賢い人が出てくると自己が産まれて、〇か×か、良いか悪いかと決めていくようになってしまったのではないでしょうか。

もう、そんな考えも終わりにしませんか。

争いのない時代を迎えませんか。

争いとは、武器を持った戦争だけではないですよ。

受験勉強に勝ち抜かなければ、いい大学・会社に入らなければ、社長にならなければ、お金を儲けなければ・・・。

争い事がいっぱいあるから、人間の煩悩が大きく大きくなってきてしまうのですね。

もう、そんな考えを終わりにしましょう。

「ありがとう」がいっぱい、笑顔あふれる楽しい毎日が過ごせますように。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

何か嫌なことがあったら浄住寺お越しくださいね。

のんびりお庭を眺めるだけで、気持ちよくなれますよ。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld