足袋って

足袋は”旅”が語源?

こんにちは。

足袋屋は現在、東京に10数軒、京都に1軒、大阪にあるのかな?

その他の町では足袋を売る店が在る方が不思議なのではないでしょうか。

足袋の由来は、”旅”が語源だと言う話が在ります。

昔、旅に出る時には、素足でわらじを履くと足を痛める為に、特別に、皮(鹿皮といわれています)で出来た袋で足を包んで出掛けました。

わらじを履くのですから当然、指は分かれています。

つまり、足袋は日本独特の、特別の旅行道具だったという訳です。

その名もずばり”たび”と言う事です。 足袋の字は足の袋の文字を当て、こう読んだ訳です。

足袋には独特の履き心地があります

足にぴったりで肌触りのよい足袋を履いた時の心地よさは、角帯を締めたときの心地よさに匹敵するものがあります。

気分もシャキッとします。

この感触は、絶対に靴下なんかでは経験することはできません。

足袋が履きたいがために、きものを着るという人もいるほどです。

また、足袋は、きもの姿を引き締める役目も持っている重要な存在でもあります。

足袋は下着の一部ではなく、きものの場合はむしろ一部と言えるでしょう。

男物の足袋というと、礼装用が白足袋、他は黒足袋か紺足袋というのが一般的です。

でも実際には、もっともっと多種多様な足袋があるのをご存知でしょうか。

決して「足袋なんてどれも同じ」ではありません。

足袋ひとつ変えるだけで、きものの見栄えはガラっと変るものですし、何よりも気分が全然違います。

ありがとうございます

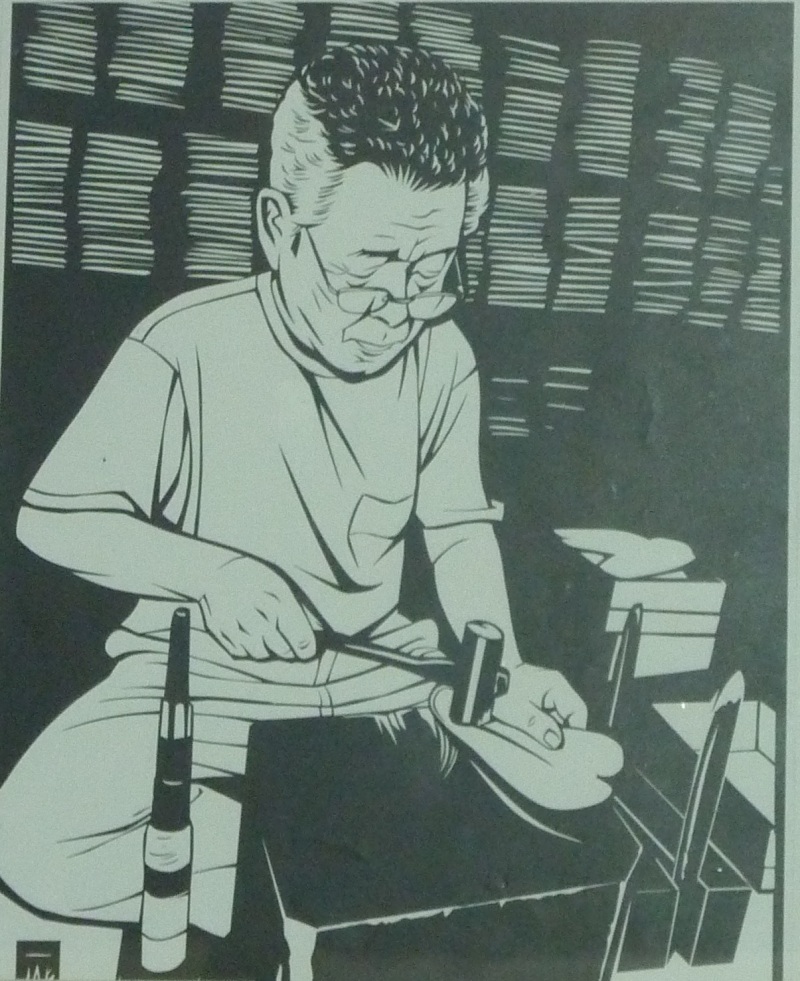

京都の御誂足袋専門「植田貞之助商店」は80年来、誂え足袋を専門に作っています。

左右それぞれ10ケ所を昔ながらの「文尺」で採寸し、一足一足丁寧に手仕事で誂え足袋を仕上げてくれます。

ありがとうございます。

実は私も数年前に誂えていただきました。

手作りが少なくなったこの時代、貴重な一品です。

その履き心地や素晴らしいものですよ。

何よりも長持ちする。

さすが日本の職人さん。

これからは手作りですね!

きもの好きのかた、是非ともMy足袋を。

出来上がりまで、半年以上かかりますけどね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

秋の浄住寺に、是非ともきものでお越しください。

もちろん足袋を履いて。

癒されますよ。

(写真:「MIYAKO Office Web Site」さんより)

(旧文2013.09.04:再編集)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld