「水」と「酒」のおいしい関係

酒は自然と密接な関わりがある

こんにちは。

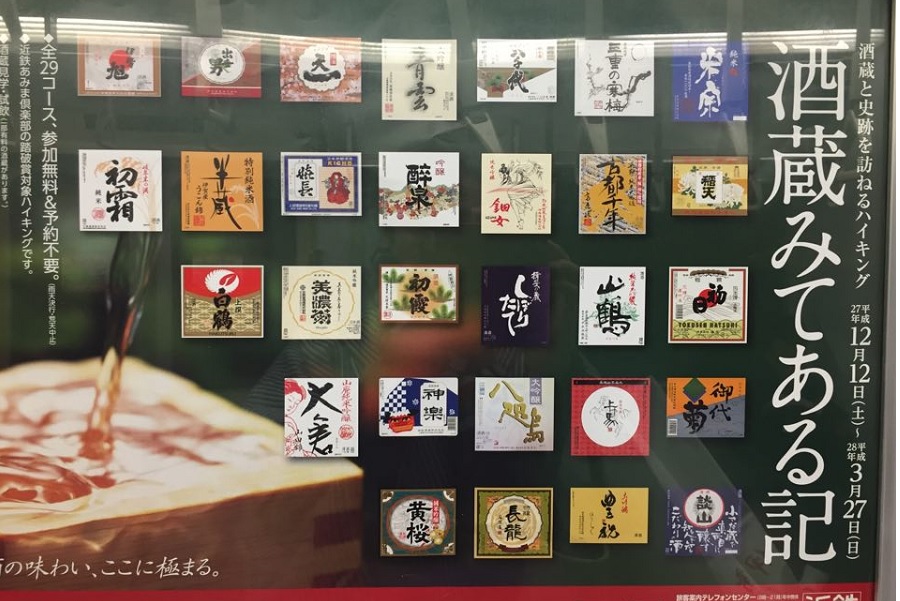

酒蔵と史跡を訪れるハイキング。

なんと贅沢なハイキングなのでしょうか。

こんなに寒い日でも、「早く次の酒蔵行こう」とわくわくしてるのでしょうね。

いいな、参加したいです!

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

湧き出る水は 山の“だし”である

仕込水の味を実際に飲み比べてみると、たとえば軟水である秋田の小玉醸造の仕込水は、なんの抵抗もない、無垢なやわらかさが際立つ。

中軟水の吉乃川の水は、ほのかに甘味を含んでいる。

宮城の浦霞の水は硬水。

はっきりとわかるふくよかな旨味があった。

はたして、酒そのものと比べるとどうだろうか。

交互に口に含んで深く味わってみると、芯の部分に確かな水の個性が感じられた。

残念ながら、仕込水は気軽に手に入れられるものではないが、最近では、利き酒会などで用意している蔵もある。

機会があったら、ぜひじっくりと試していただきたい。

酒の中に、水本来の魂が息づいているのがわかるはずだ。

不思議なことに、同じ蔵の敷地内でも、井戸を掘る場所によって微妙に水質が異なってくることもあるのだそうだ。

蔵を建て直すような場合でも、元の水脈を傷つけないように、細心の注意が払われる。

地下に眠る水脈は、極めて複雑に走っているのだろう。

雨や雪が、時を経て地上に戻ってくる。龍神酒造の深井戸の水は、なんと300年以上もの年月を経て湧き出ているのだとか。

現在、私たちが口にしている酒が、遙か江戸の頃の人々の頭上に降った雨や雪だと思うと、感慨深いものがある。

常日頃から数多くの蔵を訪ね歩いている、(財)地域振興研究所の谷本亙さんは、山や森林、土壌など自然の恵みを受けた水を、歳月を経て造られた山の“だし”と呼ぶ。

「ラベルに米の銘柄を記すように、原材料としての水についても語るべき。それぐらい水が大切だということを、飲む人は意識してほしい」

熱く語られたその言葉に、思わずはっとなる。

水、米、気候。

酒は自然と密接な関わりがある。

水や米がなくては、あるいは気候がまったく変わってしまったら、旨い酒が飲めなくなってしまうのだ。

(文:dantyu )

ありがとうございます

「水」、お酒だけでなく人間にもとっても大切なものですね。

その水、今はコンビニで100円で買うもの、なんかおかしくないですか。

今だからこそ、何を大切にしなければならないのか。

美味しいお水飲みたいですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます・

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld