和の伝統のかるた遊び

殿堂「時雨殿」

こんにちは。

「犬も歩けば」に「秋の田の」とくれば、和の伝統のかるた遊び。

お正月には、家族で、いろはかるたや小倉百人一首を楽しんだ人もいますよね。

そもそも「かるた」という言葉はポルトガル語に由来し、和洋の文化が融合しながら多彩な発展を遂げてきました。

謎も多いが、遊びであり美術工芸品でもある美しいかるたを見に、京都・嵐山の小倉百人一首の殿堂「時雨殿」を訪ねました。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

百人一首かるた

歌かるたの美

うーん、美しい。

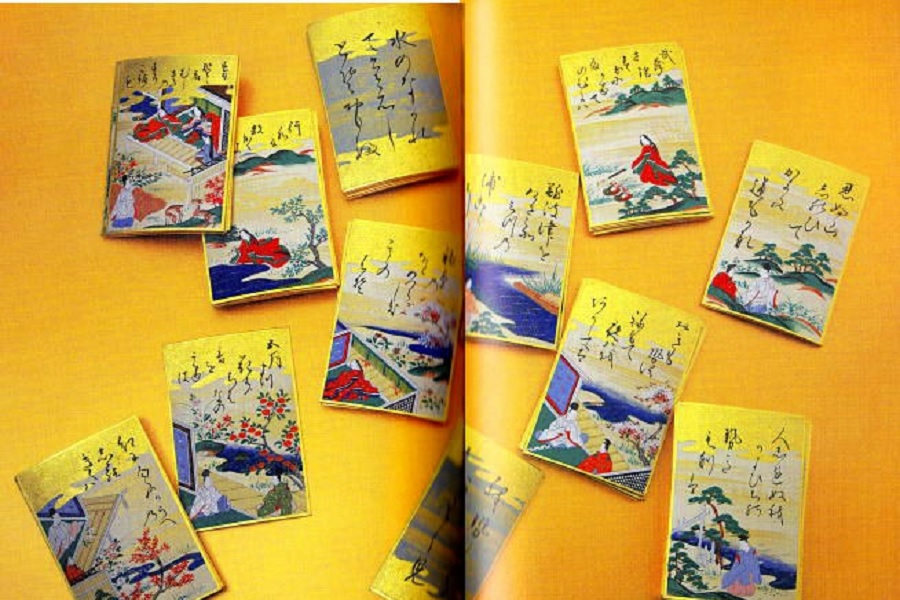

まばゆいばかりの金箔に地に、伊勢物語(平安時代の歌物語)の一場面と和歌を描いた「伊勢物語かるた」は、平安時代の歌物語をテーマに作られた「歌かるた」の一種です。

百人一首ほどメジャーではないですが、ほかにも「源氏物語」や「古今集」などを題材にしたものもあります。

このかるたは、有職彩色絵師・林美木子さんの作品で、現在、時雨殿で、現在開催中の作品展「王朝の美とかたち」で展示中です。

「遊びというよりはやはり観賞用でしょうね。物語や和歌を学ぶツールでもあったと思います。」と教えてくれたのは、同館を運営する小倉百人一首文化財団の学芸員。東浦由高さん。

確かに絵と上の句が描かれた上句札と、下の句だけが書かれた下句札で遊ぼうと思うと、和歌を全部覚えていなくてはならない。

かなりハードルの高い遊びだったでしょう。

(中略)

現在でも人気がある百人一首の札をちょっと思い浮かべてみてください。

絵札(読み札)には和歌が全て書かれていて、字札(取り札)は下の句だけという構成になっています。

和歌を読み上げる間に下句を探す・・・というスタイルです。

ところが、当初は絵札には下の句が書かれていませんでした。

確かに、同館所蔵の江戸時代の「百人一首かるた」を見ると、絵札には絵と上の句が、字札には下の句だけが描かれています。

聞くと、江戸時代の庶民教育の中で百人一首が主に女子の教材として取り入られ、かるたも木版印刷の発展とともに広がりました。

その過程で、遊びやすいように改良されていったのです。

貝覆

原形は貝?

ところで、かるたの原型とも言われる「貝覆(貝合わせ)」をご存知でしょうか。

ちょうど林さんの力作が展示されていて、こちらはさらにゴージャス。

まばゆいばかりの対の貝桶と、豪華な細密画が描かれた貝殻のセットからなり、同じ絵を見つける・・・という優雅な遊び道具です。

林さんによると、どんな貝殻でも必ず元のペアーとしか合わない、パチンとうまく重ならないそうです。

だから夫婦の象徴ともなり、豪華な装飾を施して公家のお姫さまの婚礼道具としても人気が高かったのです。

一般には、この貝覆というベースがあり、そこに室町時代にポルトガルから入ったトランプが融合して「歌かるた」が生まれた・・・とされています。

ただし、諸説あって同館館長で同志社女子大の吉海直人教授は「絵合わせかるた」の前身と考えることは可能だが、文字遊びのカギを握る「歌かるた」の元になったかどうかについては疑問・・・というスタンスです.

今後の研究に期待したいところですね。

(文:産経新聞・2016年1月25日:誘惑する京都・太郎月・山上直子)

(写真:民俗学伝承ひろいあげ辞典)

「かるた遊び」女子のたしなみだったんですね。

美しさの中に思いがたくさん詰まっていたのですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld