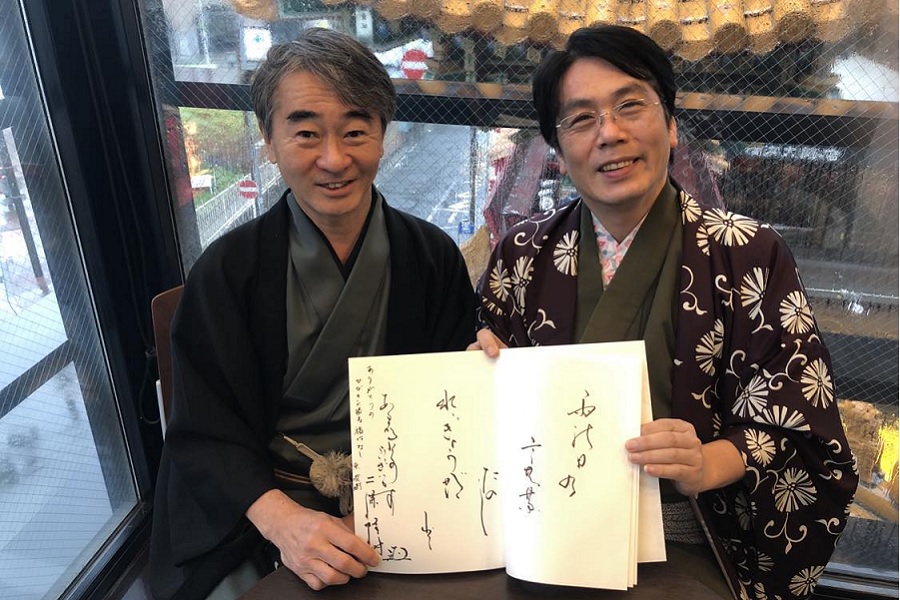

ありがとうございます 濱崎加奈子さん

有斐斎弘道館 館長

こんにちは。

江戸時代、京都を代表する儒者・皆川淇園。

京都御所の西側に「弘道館」を開いたとされ、私立大学の先駆といわれる学問所でした。

二百余年を経て、今、同敷地に日本の伝統文化を学べる「有斐斎弘道館」があります。

その館長、濱崎加奈子さんに話を聞きました。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

お茶から学ぶ

「有斐斎弘道館ではさまざまな伝統文化を、それらのつながりを意識しながらご紹介していますが、中でもお茶は、もともと生活の中にあって、体や心で感じとることが多い、いわば芸術。

今の世の中は文字で書いたり、理論的に説明しないと納得してもらえないことが多いのですが、文字で書き表せないからこそ、芸術として伝えられているのだと思います。

そこから学ぶべきことがたくさんあります。

例えば、お茶から学ぶべきことは、ものを大事にしましょう、相手のことを考えましょう、感謝しましょうということなど。

他にも、お茶には効率的に段取りを考えたり、相手に伝えたりするための知恵が、詰まっています。

だから、昔から経営者や政治家がお茶を嗜んできたんですね。

永く伝えられてきた型や形が、おのずとメッセージを発している。

そんな空間は、一筋縄で作り上げられたものではありません。

一旦壊すと元に戻らない。

これも、一期一会。

そんな瞬間の連続が、伝統文化を作ってきたのではないでしょうか。」

(文・写真:京都市×ぐるなび×ぐるたび)

続きはこちらから。

これからも宜しくお願いいたします。

ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld