叔父の教え 「おぼんと食べもの」

絵本「にほんよいくに」三巻より

こんにちは。

食事を運ぶのに日本では、お盆がよく使われています。

これはお祭りの時に神饌(しんせん)という神様のお食事を差し上げることから出発してるのです。

今日も絵本「にほんよいくに」三巻より

お母さんは、お客さんがうちに来ると、お茶とおかしをおぼんにのせていって、「どうぞ」って、さしあげる。

食事のときも、お母さんは、おぼんにごはんをのせて出している。

夜、お父さんにも、「今日も、おつかれさま」と言って、おぼんの上のビールをそそいであげるんだ。

このあいだ見たおまつりで、神職さんたちが、おぼんで、おそなえものを運んでいた。

「お母さん、あれと同じだね」と言ったら、「よく見てるわね」と、にっこり。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

日の丸盆

春日大社では平安時代から一のつく日に、旬祭(すんさい)という大切なお祭りが続けられています。

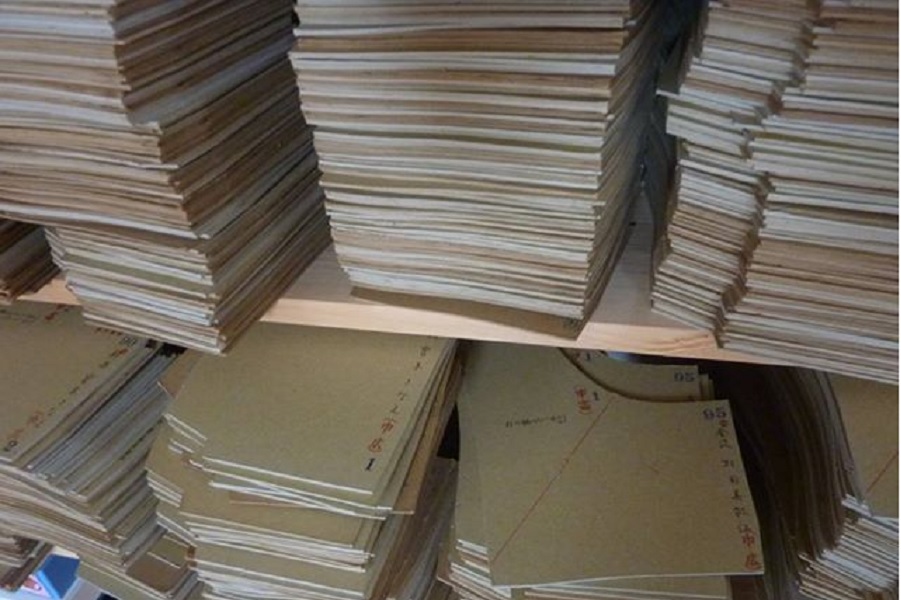

お供え物をする時に、神社ではたいてい三方(さんぽう)や高坏(たかつき)という台に載せます。

ですが春日大社では、旬祭の時にだけ、特別に日の丸盆という、全体が黒漆塗りで上面を朱に染めた鮮やかな丸いお盆を使います。

それにお米や野菜や果物、菓子を載せて、ご神前まで運び、神様の前ではお盆から、八足案(はっそくあん)という螺鈿の美しいテーブルに、ひとつひとつ配膳し、お箸も添えてお供えします。

(写真「八足案」:産経WEST)

ありがとうございます

このお給仕は当社の独自の作法ですが、家庭ではお盆にごはんを載せて運んでいって、食卓に並べるのとまったく同じですね。

また、神様のお食事である神饌は、人々の気持ちのこもった大切なものですから、すべて目の高さに捧げて持って丁寧に運んでいきます。

主食であるお米や、今年始めて採れた初生り、その土地で実ったいろいろな旬のものなどをお供えします。

「神様のおかげで、こんなにおいしいものが採れました、どうぞ召し上がって下さい。」ということです。

それだけ神様のお食事を大切にしているのが日本人です。

家庭でも、大切なお客様が来られたら、普段より上等のお茶を出したり、お菓子や果物でも買ってきて用意し、お盆で出したりするでしょう。

私は、今行われている家庭でのお盆の使い方は、お祭りからきているのではないかと思います。

知らないうちにやってきたことの原点が、実はお祭りにあったということは、意外とたくさんあるのです。

それにふと気がついた時、「これも日本人の伝統的な生活だったんだな」と改めて感じたり、納得したりします。

お盆は単に食事を運ぶ道具ではなく、神様の食事をあげるものでもあり、そこに相手を敬う心、丁寧なもてなしの心が現われて、そういう形になっていることを伝えなければならないですね。

そうすれば毎日の食事の中に、ちょっと日本人の伝統が生きていることを知って、食事を大切に食べる気持ちも生まれてくるのではないでしょか。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld