茶は養生の生薬なり

京都洛西 葉室山浄住寺お茶の記1

こんにちh。

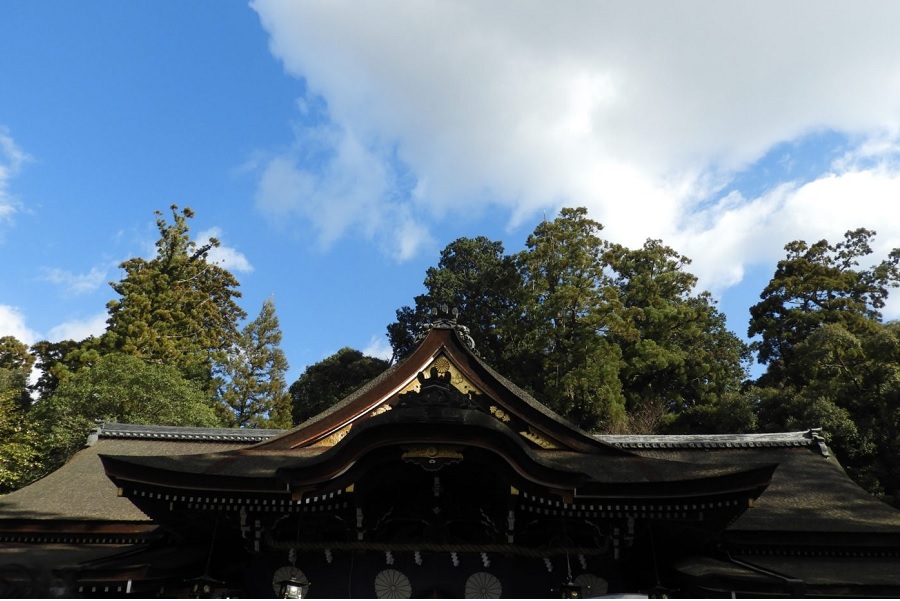

京都、洛西にある葉室山浄住寺。

そこには明恵上人が広げた時からかもしれない野生のお茶の木がたくさんあります。

南北朝時代の書物とされる虎関師錬(こかんしれん)が著した『異制庭訓往来(いせいていきんおうらい)』には、「我が国の茶は京都の栂尾を第一とし、仁和寺・醍醐・宇治・葉室・般若寺・神尾寺などがそれに次ぐ」とあります。

なので、お茶のことがとても気になってしまい、これからいろいろと調べていきたいと思います。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

お茶は身体にいいのです!

「茶は養生の仙薬であり」で始まる、中国から茶種を持ち帰ってきて日本において栽培を奨励し、喫茶の法を普及させた建仁寺開山・栄西禅師(1141-1215)が書かれた喫茶養生記。

そこにはこう書かれています。

茶は養生の仙薬であり、人の寿命を延ばす妙術を具えたものである。

山や谷にこの茶の木が生えれば、その地は神聖にて霊験あらたかな地であり、人がこれを採って飲めば、その人は寿命を得るのである。

インド・中国にあっては共にこの茶を貴び重んじており、我が国にあってもこれを嗜み愛している。

古今を通じての奇しい(めずらしい)得難い仙薬である。

これを摘みとって薬用に使わないでよかろうか。

この世界が成立した当初の頃の人間は、天人と同じように健康で頑強であったが、今の世の人々はだんだんとそれが低下し、脆弱となり、身体や内臓の五つの器官が朽ちた木のようになって衰えた。

針とか灸とかをもってしても、傷めるだけでよくならず、湯治をもってしても、また効かなくなった。

もしこうした治療方法をもって、これで好しとすることになると、身体・内臓はしだいに衰弱し、だめになってしまうであろう。

そういうことになっては、おそろしいことではなかろうか。

ありがとうございます

くしきかな、明庵栄西禅師のこの喫茶の記は、末世の人のわずらっている病いの相状を明らかに示し、後の世の子孫にこれを贈りのこして、茶は養生の仙薬であるり、寿命を延ばす妙術となることを、教え知らそうとしたものである。

栄西禅師は鎌倉時代の方。

その時代に、昔々の人間と比べて脆弱となったと言われてます。

栄西禅師が今の人たちを見たらなんと申されるでしょうね。

医学に進歩によって健康・頑強となったと思われがちですが、本当の身体の芯の部分ではいかがなものでしょうか。

葉室山浄住寺のお茶の木もいたるところで芽吹いてきてます。

今年は初めての茶摘みを行いたいと思ってます。

さて、いかほど摘めるでしょうか。 今からとっても楽しみです。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld