「夜に爪を切る」昔の人の言い伝え

私も母に言われました

こんにちは。

お風呂上りは、爪を切りたくなりますが、やっぱりやめておこうと躊躇してしまいます。

爪を切りたくなった時、時間帯を気にしてしまうのは昔の言い伝えがあるから。

夜に爪切るのはいけないと、子供の頃に親から注意を受けたことがありますよね。

親の死に目に会えないと言いますが、夜に爪切ることで現実になってしまうのかは誰にも予測できません。

しかし、昔の人の言い伝えには、何か意味があってのこと。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

世を詰める「よづめ」

夜に爪切ることを、夜爪と略すことが出来ますが、「よづめ」と聞いて昔の人は世詰め、夜詰めを連想したと言われています。

余命を詰めることから、世詰めは短くして命を落とすとの意味です。

語呂合わせを絡ませ、縁起が悪い行為と教えていたのが言い伝えの由来とも。

お通夜に身内の棺桶の中に親族の爪を入れたという風習があったとの説もあり、連想させてしまうからとの理由も考えられています。

夜に爪切ることは、死を連想させてしまう不吉な行為というのが伝わります。

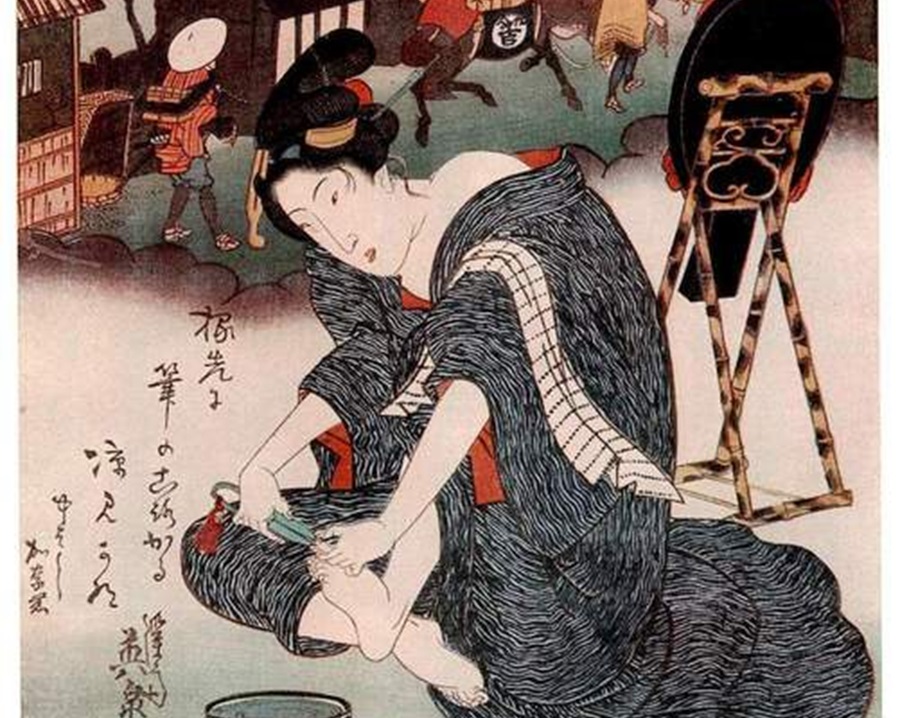

(鈴木晴信画 「爪切り」)

夜詰めは何があっても帰れない

夜詰めとは、城の門番の夜勤を意味しています。

江戸時代では、城の門番は親が死んでも帰れないという程、その場を離れることが出来ない厳しい職務とも言われていたのです。

実際に、夜詰めによって親の死に目に会えなかったという説も。

この出来事から夜に爪切るのは良くない説が広がっていったのではないかと言われています。

夜詰めは(夜爪)は親の死に目に会えない…門番をする人の切ない心の叫びが聞こえそうですね。

夜は暗く手元が危ないから

今は暗くなったら、電気をつけて昼間と変わらぬ明るさで生活をすることが出来ますが、昔は囲炉裏や火の明るさだけで夜を過ごしていたことから、薄暗く細かい作業は至難の業でした。

爪磨(つまと)という研ぎ石が使われていたのですが、伸びてしまった爪は小刀で切ることが多かったと言われています。

このことから、夜の爪切る作業は視界が悪く指を切りやすい危険な行為だったのです。

昔は、消毒液や絆創膏などが存在しませんでしたので、不衛生な環境での切り傷は死に至るケースも。

江戸時代になってから爪切る作業に、はさみが使われるようになったと言われていますが、夜の視界は相変わらず暗く、危険な行為でした。

簡単に思えることでも刃物を扱う上で、どこにでも危険性が潜んでいるという、昔からの教えには説得力があります。

親からもらった大事な体の一部

薄暗い夜に爪切ると、切った爪があちらこちらに落ちていても気付きませんよね。

そのまま床の上に落ちた爪を踏んでしまうと、鋭い部分は特に痛いですので、不快な気持ちになってしまいます。

視界が悪いとはいえ、切った爪が散らばって落ちているのは好ましくありませんね。

親から授かった体を大切にしなければいけないと、祖父母や両親に教えられたことを思い出します。

大切な体の一部である爪を、粗末に扱っては罰が当たってしまうとの思いから言い伝えられてきたとの説も残っています。

(渓斎英泉画「美人東海道 藤枝駅」)

ありがとうございます

良くない言い伝えとして、今でも語り継がれている夜の爪切る行為。

昔には今のような情報を共有できるインターネットがありませんので、噂を広げるのにも一苦労だったはず。

誰がどの時代に言ったのかは、未だに明らかにされていないのにも関わらず、ほとんどの人が聞いたことがあるというのも面白いですね。

噂話が好きな人が広めていったのか、子供を注意するしつけとして言いやすい例えだったのかはわかりませんが、意味があるからこそ、今もこのように言い伝えとして伝わっているのではないでしょうか。

現代では小刀よりも安全な爪切りもあり、照明も昼間のような明るさで照らしてくれます。

昔のような環境ではないので爪切ることは可能に思えますが、祖父母や両親からの言い伝えから学んだことを後世に伝えていきたいですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

(最初の絵 国貞初代画 「爪切り」)

(再編:2017.07.27)

夏至の頃のことば、「早乙女」、ご存知ですか。

日本の文化の歴史について理解を深めよう

国歌に歌われている、さざれ石とは

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld