桔梗 花言葉は「永遠の愛」「誠実」

桔梗の花は運命を案じる花

こんにちは。

八百万、目に見えないものまでにも「ありがとう」と思える心がすてきですね。

今日は浄住寺の床の間に活けられていた「桔梗」のお話し。

桔梗が見ごろの浄住寺にお越しくださいね。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

桔梗の花言葉

白色(おおくは青紫色ですね)をした星形の花びらがかわいらしい桔梗は、秋の七草の1つとしても知られています。

古くから日本では秋の風物詩として親しまれており、万葉集で詠まれたアサガオの花は桔梗ともいわれ、詩歌にも多く取り上げられています。

花言葉は「永遠の愛」「誠実」「気品」「清楚」「従順」。

「永遠の愛」「誠実」は、桔梗が恋人のために一生涯、ただただ待ち続けた若い娘であったという物語にちなんでつけられました。

「気品」は、花色の紫がかつて高貴な色とされていたため。

「変わらぬ愛」は、長く咲き続ける花姿に由来しています。

また、「清楚」「従順」は、白色の桔梗が、伝統的な日本の女性の魅力を表しているとされていたためにつけられました。

運気だけを取り込む桔梗

桔梗は、古くから根は「桔梗根(ききょうこん)」という名の漢方として用いられており、日当たりのよい山野に自生する多年草です。

桔梗の根が硬いことから、桔梗根を「キチコウ」と音読みされ、それが転じて「キキョウ」とされたことが名前の由来とされています。

つぼみは紙風船がふくらんだような形をしており、夏に開花する星形の花が特徴です。

現在、野生種のものは減少傾向にあり、絶滅危惧種にも指定されています。

ん?、浄住寺は野生の桔梗がたくさん!

大切にしなければ。

風水では、仕事運をアップする花として知られています。

夏に咲く、紫や青の桔梗は、ツキのないものを排除してくれます。

よい運気だけを取り込むフィルターの役割を果たしてくるので、ぜひ、南側の室内や屋外に飾ってみてください。

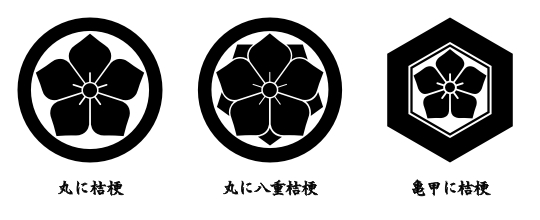

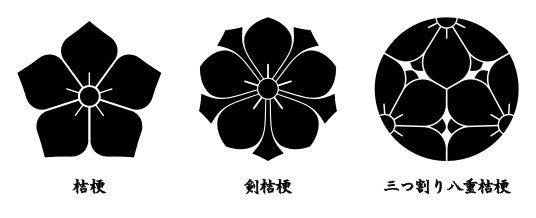

桔梗紋

今日まで続いている、古き文化の1つに家紋があります。

当時は、家系や血統、家柄、地位などを表すために使われてきた家紋ですが、桔梗の花形も、「桔梗紋(ききょうもん)」という家紋の1つとして有名です。

均整のとれた五角形が重用され、たくさんの武士たちが家紋にしてきました。

かの有名な明智光秀や土岐光衡などの戦国時代の武士たちは、桔梗紋を丸で囲んだり、星形にするなど、新しいデザインの桔梗紋を家紋としていました。

また、江戸時代には、江戸城で「桔梗門」、「桔梗の間」などの名前に採用されました。

家紋の種類には、花の形のみのものや、三つ割桔梗、丸に桔梗、三つ葉花桔梗、細桔梗、抱き桔梗など複数あります。

また、安倍晴明が使用した五芒星も桔梗印といい、現在は、晴明神社の神紋ともされています。

桔梗紋の由来

桔梗が家紋に使われ始めた理由は、そもそも、桔梗の花を供物として神様や仏様に捧げ、吉凶を占ったことに由来されています。

「吉凶(キッキョウ)」の発音が「桔梗」に転じたともされ、家紋としての桔梗の花は運命を案じる花であったとされています。

また、土岐光衝が戦場の野に咲く桔梗の花を兜に挿して、戦に勝利したことで縁起のよい花として家紋にされたのがきっかけとして、広くしられるようになったといわれています。

(文参考:HORTIより・桔梗紋:きざみや本舗さんより)

ありがとうございます

浄住寺の自然に咲く桔梗はとっても心を落ちつかせてくれます。

古には花の姿を見ては花言葉をつけたり、根を漢方に用いたり、そして紋に用いたり。

自然とともに暮らしていたのですね。

それは自然をとっても大切にしてきたからでしょう。

古より日本人は大自然に感謝して、共に生きてきました。

しかし現代では自分勝手になり過ぎ、大自然からの贈り物のありがたさを失ってしまっています。

もう手遅れかもしれませんが、まだ、元に戻せるかもしれません。

思いのある人たちから、できることから、これからの子どもたちのために感謝の心を広げていきませんか。

もういいでしょう、文明の発展も、経済の成長も。

なによりも大切なのは、自分を大切にしながら他の人も、自然も目に見えないものまですべてのことに感謝する、「ありがとう」の心ではないですか。

「ありがとう」がもっともっといっぱい溢れるように和の素敵は続けてまいります。

今日も読んでいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld