花火のかけ声、「た~まやー!」「か~ぎやー!」

花火のかけ声ご存知ですか

こんにちは。

梅雨が明けるとそこには暑ーい暑ーい夏が待っています。

夏と言えば、そう、花火ですよね。

大阪はもちろん、天神さんの花火、楽しみですね!

天神さんの花火、黙って見てますか、いやいや「た~まや~(玉屋)」に「か~ぎや~(鍵屋)」って掛け声してしまいますね。

ん?「た~まや~(玉屋)」に「か~ぎや~(鍵屋)」って何?

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

玉屋・鍵屋

このかけ声は両国川開きで人気を競った花火師の屋号に由来するのはご存知の方も多いと思います。

1659年に鍵屋が、大和国(現在の奈良県)から江戸に出てきた初代の孫兵衛により創業されました。

鍵屋は順調に業績を伸ばし、4代目の時代には江戸幕府御用商にまで成長します。

8代目のとき、のれん分けを許された番頭の清吉が玉屋を創業し、江戸には鍵屋と玉屋、二大花火師が看板を挙げることになります。

屋号も、鍵屋が守護神としていた鍵屋稲荷の祠に祀られている狐の一方が「鍵」を、もう一方が擬宝珠の「玉」を持っていることに由来します。

以降、1810年から両国の川開きで鍵屋とともに花火製作を担い、「玉やだと 又またぬかすわと 鍵や云ひ」と川柳で詠まれた通り、鍵屋をしのぐほどの人気を博しました。

しかし、かわいそうなことに、1843年に出してしまった火事が原因で玉屋は江戸を追われることになりました。

こうして人気花火師だった玉屋は、かけ声は残れどたった35年、一代限りで失脚してしまっているのです。

ちなみに鍵屋は、現在にいたるまで15代に渡り続いています。

戦で使用していた火薬が花火に?

今となっては日本の夏の風物詩として当たり前となった花火ですが、元々は海外から来たものだったのです。

海外の火薬を日本独自の配合で打つ時に色がつくようにし、花火師が誕生し、打ち上げ花火や尺玉がうまれました。

戦で使用していた火薬を、人々の楽しみとなる花火へ作り変えたのは日本人ならではの考えからではないでしょうか。

さて、日本で最初に花火を見たのは徳川家康と言われています。

1543年、ポルトガル人が種子島にたどり着き、日本に鉄砲と火薬を広めました。

実際に日本で始めて打ちあがった花火は、日本人ではなく中国人が作ったものでした。

1613年にイギリスの国王ジェームズ1世の使者であるジョン・セーリス一行が来日し、同行していた中国人が花火を打ち上げました。

このときに立ち会っていたのが徳川家康でした。

徳川家康が将軍や大名へ花火を伝え、町民へと次々に広まっていったのです。

ありがとうございます

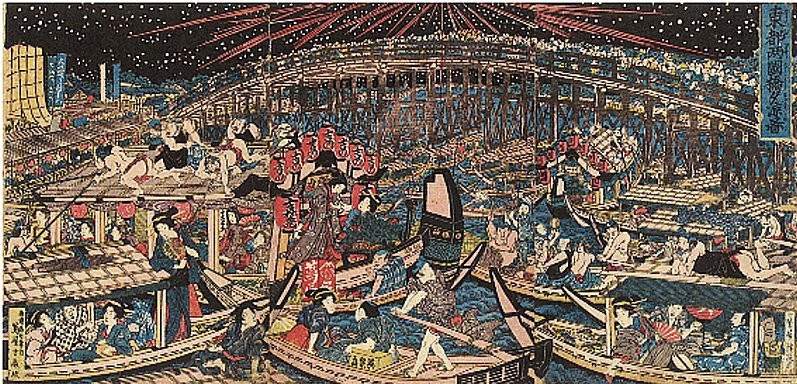

最初の浮世絵は、渓斎英泉の「東都両国橋夕涼圖」

あの両国橋の上の肌色テンテンは人ですよ、あまりの人の多さにビックリですね。

それだけ人気があったということ。

これからも花火は様々な手法と技術で私たちを魅了してくれることでしょうね。

花火!ありがとうございます。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

参考文献

全国花火カレンダー

Chiik 「たまやー!」「かぎやー!」花火のかけ声の由来

日本の花火の歴史がすごい・・・

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld