売茶翁なくして若冲なし

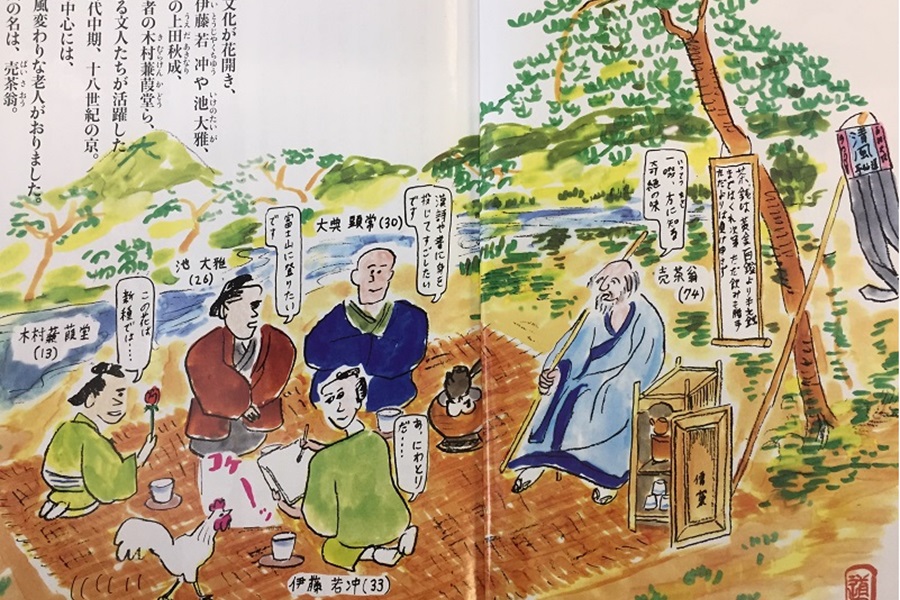

(私、この絵が大好きです。とっても楽しそうでしょ。私もこうなりたい! 画:堀 道広さん)

売茶翁の魅力って?

こんにちは。

今日は、煎茶を嗜む私にとって、とても気になる人、煎茶の先人、売茶翁(ばいさおう)。

知人が新幹線の座席から雑誌「にっぽん温故知新 ひととき」を持って来てくれました。

もちろん、売茶翁のことが書いてあるから。

さてと、売茶翁はどんな人だったのでしょうね。

自由の文化が花開き、画家の伊藤若冲や池大雅(いけのたいが)、国学者の上田秋成、博物学者の木村蒹葭堂(けんかどう)ら、錚々たる文人たちが活躍した江戸時代中期、十八世紀の京。 彼らの中心には、一人の風変わりな老人がおりました。

その人の名は、売茶翁。

もとは佐賀の禅僧でしたが、還暦を過ぎてから、「清風」の旗を掲げ、煎茶を売る暮らしに転じた人物です。

若冲らは、いったいなぜ売茶翁に魅了されたのでしょう---。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

その時代の京都は

十八世紀、京都は、どの時代より大きく文化が花開きました。

多大な影響を与えていたのは、当時の日本にとって最先端を行っていた中国の文化です。

中国は明が滅び、清の勢いが増している混乱状態。

こうした時期に最も敏感に反応するのは若者です。

漢詩の世界を中心に過激な思想が流行りました。

漢字で表せば「狂」または「畸(奇)」。

つまり人と違っていること、先鋭的な考え方を最上とする思想が興るのです。

芸術において「狂」なる精神とはすなわち「個性」のことです。

日本で「個性」が言われ始めたのは、明治時代に西洋の考え方が入ってからという人もいますが、そんなことはありません。

十八世紀にはすでに「個性」「自由」という考え方がありました。

それが身分秩序を否定する考えと結びついたのが京都だったのです。

僧 売茶翁

売茶翁が現われたのは、まさにこの時代の京都でした。

六十歳を過ぎて京都に移り住み、風光明媚な場所に出没しては、「清風」の旗を掲げて店を出し、代金も定めず、煎茶を振る舞い、四方山話をする。

政治論議を闘わせるような青臭い真似は一切しません。

そのうち、この風変わりな人が肥前鍋島藩支藩の菩提寺の高僧であることがわかってきます。

いつの間にか「売茶翁」と呼ばれるようになりますが、この名を彼は否定しません。

このことにこそ意味がありました。

僧といえば、朱子学における最高位、人に教えを説く存在です。

偉大な知識人でもありました。

その人が地位を捨て、朱子学がさげすむ商いをする。

そのこと自体が、身分で人を分け隔てる愚を無言で伝えていたのです。

商いのどこが卑しいのか、と。

私が畸(奇)人

当然、若き若冲の耳にも噂は届いていたでしょう。

京都の青物問屋の長男として生まれた若冲は、裕福ではあっても身分の低い商人です。

社会的な意味で一種の劣等感を抱いていたはずです。

売茶翁の存在によってどれだけ救われたことか。

誰もが「~らしく」することを求められた時代に、「~らしく」する必要はないと、売茶翁がその生き方で示したのですから。

若冲は、狩野派に学んだ絵師から絵の基礎を学ぶと、画力を上げるために中国画をひたすら摸写します。

しかし又写しすることに次第に疑問を感じるようになります。

若冲はやがて放し飼いにした鶏や身の回りの植物を飽きることなく観察し、自分の目で見た動植物の神(しん)、つまり魂を描くようになります。

誰に指示されることなく自由に。

若冲は、精神的パトロンだった相国寺の僧、大典顕常(だいてんけんじょう)(1719~1801)にこう語っています。

「私が畸(奇)人であるとすれば、それは伝統や流行に従うことなく、ただただ毎日人と違う自分の絵を描き続けている点においてである」と。

精神の解放を促したのも売茶翁だったと言ってよいでしょう。

(文:「にっぽん温故知新 ひととき」美術史家の狩野博幸談)

ありがとうございます

十八世紀の京都、楽しそうですね。

徳川幕府による平和な時代が続き、そろそろ真面目なことに飽きてきている時代。

この時から維新に向けてすこしづつエネルギーが蓄えられていきます。

そして、バーンって破裂。

今の時代も終戦、高度成長、経済優先、お金お金の時代に飽きてきてませんか。

親に言われるままに塾に行って、いい学校に入って、官僚か医者か大企業。

その間に、人間としての徳の1つも教えられることなく。

今の若者は気づいているのかもしれませんね。

本当に大切なことを。

売茶翁は今までの正しいことから、売茶翁が思う、感じる正しいことを楽しく伝えていったのでしょう。

少し前には利休。

どちらもお茶を通じて日本人の本当の心を伝えています。

さて、私も浄住寺で・・・のんびりと一服。

どなたさまも気軽にお茶をいただきにお越しくださいね。

楽しく!

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

これからも浄住寺共々、宜しくお願いいたします。

(2017.08.30 再編)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld