「君の絵は神ってる!」 売茶翁のお話しⅡ

「壷中の天地」

こんにちは。

八百万、目に見えないものまでにも「ありがとう」と思える和の心が、 この星をいつも笑顔あふれる幸せな毎日にしてくれると思っています。

先日に続いて今日も売茶翁のお話しを。

売茶翁の詠んだ詩「売茶翁偶成」の中にも出てくる「一茶壷(いっさこ)」という言葉。

後漢の費長房が市中で薬を売る老翁の壷に一緒に入ると、そこは仙境だったという「壷中の天地」の話になぞらえて売茶翁が目指した境地のことだそうです。 改めて、売茶翁に興味津々。

さあ、どうぞ!

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

丹青活手妙通神

売茶翁は晩年、大典とともに「動植綵絵」の制作途上にあった四十五歳の若冲を訪ね、一行書「丹青活手妙通神」を残しています。

曰く「色遣いも筆さばきも神技だ」。

今の言葉なら、「君の絵は神ってる!」といったところでしょうか。

文人の間で「売茶翁の茶を飲まずして一流を語ることなかれ」と言われるほどの人物に褒められ、若冲がどれだけ喜んだか。

後にこの七字を印刷して、「地辺群虫図(ちへんぐんちゅうず)など「動植綵絵」の三点に捺していることからもその興奮がわかります。

売茶翁の周りに集まったのは、若冲をはじめ、宇野明霞(うのめいか)(1698~1745)、池大雅(1723~76)、円山応挙(1733~95)、上田秋成(1734~1809)など錚々たる顔ぶれでした。

売茶翁は、声高に「この世は間違っている」と説いたわけではありません。

それなのに皆が引き込まれていきます。

私が「大いなるブラックホール」と呼ぶ所以です。

ちゃんとした人たち

そして売茶翁の影響を受けた「ちゃんとした」人たちは皆、その生き方を実践しました。

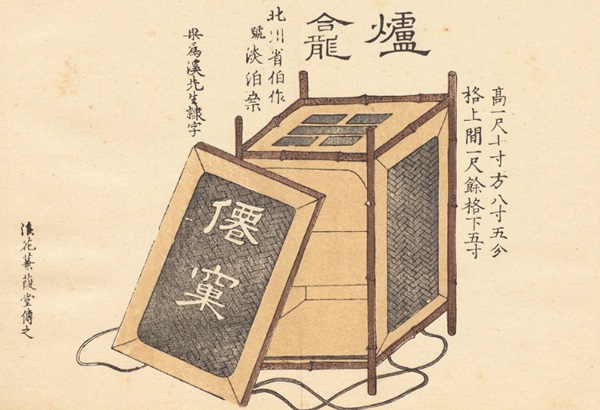

売茶翁の茶道具を描いたことでも知られる木村蒹葭堂(1736~1802)は博物学的なものを集めた展示施設を身分の別なく万人に開放しました。

片山北海(1723~90)が大阪で結成した「混沌社」は、師弟の形をとらず、老いも若きも対当に文雅を楽しむ詩の会でした。

大典はある時期、洛中洛外を転々とします。

彼もまた自由な放浪者としての売茶翁に憧れたのです。

私自身、二十代後半に決めたことがあります。

それは「つるまない」こと。

売茶翁に惹かれたのも、こんなところに理由があるのでしょう。

自由の画家、若冲が近年人気となり、若冲が慕った売茶翁が今こうして注目され始めています。

現代人が「精神の自由」を求めている証しなのかもしれません。

(文:雑誌「にっぽん温故知新 ひととき」より美術史家の狩野博幸談)

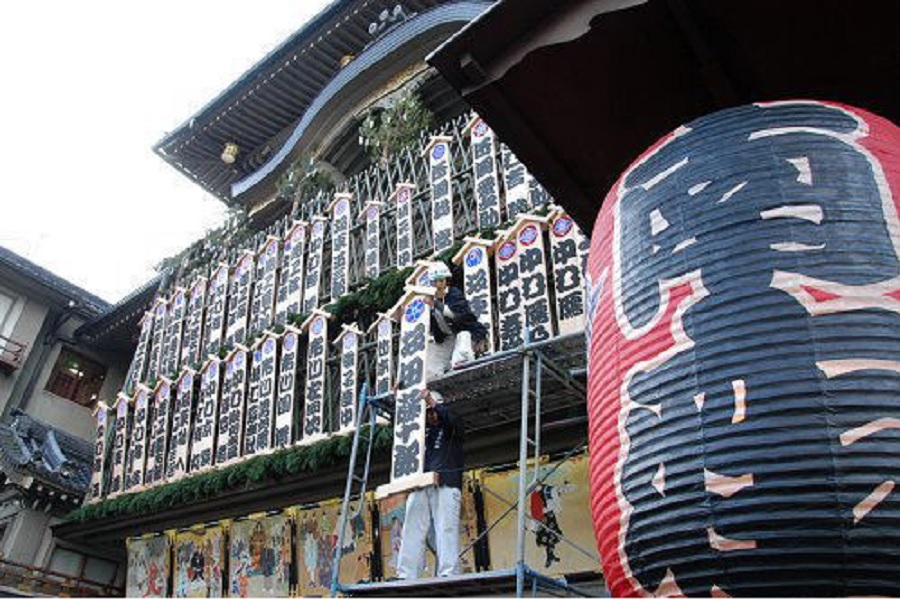

(仙窠(売茶翁茶具図))

ありがとうございます

僧侶でもなく道士でもなく儒者でもない。

黒い顔に白髭、

禿げた頭の貧乏な男。

京都で能書きを並べ、茶を売り歩いていると人は悪口をいうが、 私には天地すべてが一つの茶壷なのである。

壷の中では身分の隔てもなく同じ、と詠う、 この「一茶壷」の世界こそ売茶翁が目指したもだと思うんです。

(売茶翁の生まれの地、肥前通仙亭の会長、川本喜美子さんのお話し)

「一茶壷」の世界。

そうなんですよね、人に差はないのになぜか人が人を差別する。

「立って半畳、寝て一畳」、人に変わりはないのに。

大切なのは、ありがとうって思うこと。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

これからも浄住寺ともども、宜しくお願いいたします。

参考:売茶翁なくして若冲なし

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld