魚偏の漢字 大切なことをいっぱい伝えてくれます

魚偏の漢字

こんにちは。

私の大好きなお寿司屋さん。

お寿司嫌いな人、いるのかな?

わさびが苦手な人はいるみたいですね。

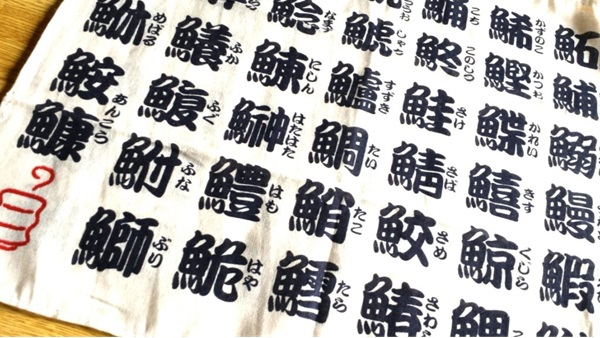

お寿司屋さんでは、魚偏の漢字がたくさん書かれた湯呑を見かけます。

魚偏の漢字は一文字に魚の旬や昔の食習慣、受け継がれてきた食文化などの情報が詰め込まれていて、その意味や成り立ちを知れば知るほどよくできていることに感心します。

私が教えている学校の授業でも生徒たちに、魚偏の漢字を、その意味や背景とともによく紹介します。

今日は、先日(12月1日)の産経新聞に掲載されていた食育専門家の浜田峰子さんのお話より魚編を楽しみたいと思います。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

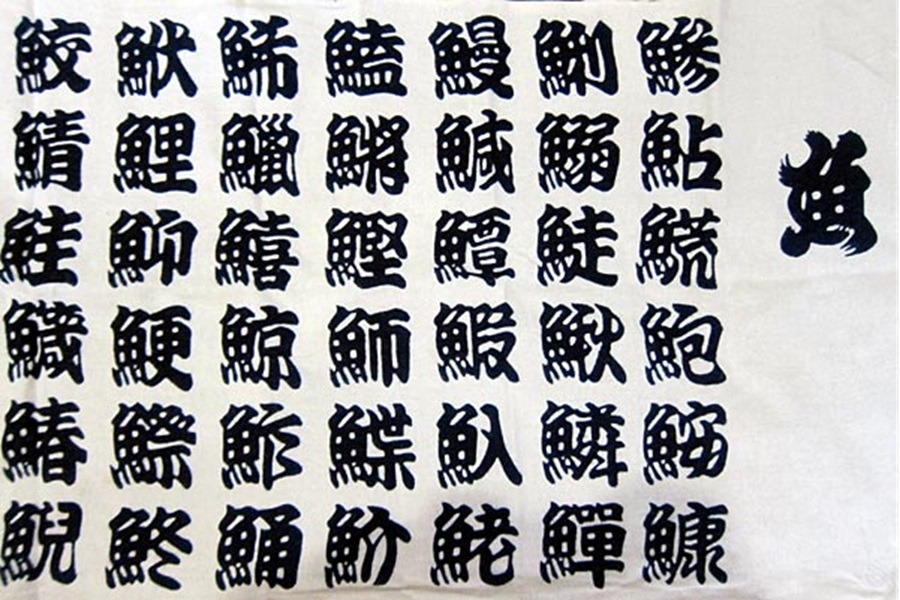

魚偏の漢字、どれだけ読めますか

「魚」という漢字は、上から魚の頭、うろこ、尾びれを表した象形文字です。

その魚偏に春夏秋冬と書くと、それぞれの季節に旬を迎える魚を表す漢字になります。

「鰆(さわら)」は関西で春を告げる魚と言われており、俳句で春の季語にもなっています。

「〇(わかし)」は、出生魚である「鰤(ぶり)」の幼魚のことで、3~5月に産卵されて夏を迎えるころに15cm前後に成長し、よく獲れます。

「(かじき)」は秋に旬を迎え、そのおいしさは、箸が進んで鍋底をつついて壊してしまうほどで、「鍋こわし」の異名を持っています。

「(このしろ)」は、漁は秋なのですが、昔から保存食として酢漬けにして冬に食べられてきました。

江戸前寿司で人気のネタの小肌はこのコノシロです。

鱩、鱈、これから美味しい季節です

魚偏の漢字からは、今のような加工技術や保存方法もなかった頃に、いかに季節の美味しい海の幸を楽しみにしていたかがよく伝わってきます。

魚が獲れる時期の気象条件がよく分かる漢字も多くあります。

「鱩(はたはた)」は、東北の日本海で雷の鳴る11月頃によく獲れるので、別名カミナリウオとも呼ばれています。

「鱈(たら)」は初雪が降った後に獲れ、身が雪のように白いことを表現しています。

天候が悪い日は海も荒れます。

そのような中でも果敢に船を出して漁をしてきた魚業者の方に感謝してきた美味しく食べようという大切なことを伝える感じです。

カタカナで表記されることも多い魚ですが、魚偏の漢字に込められた、たくさんの情報を知ると、魚の大切さを知り、心から「いただきます」と手を合わせたくなります。

ぜひ皆さんも魚偏の漢字に注目してみてください。

ありがとうございます

関西から江戸にお鮨が伝わったのは、1673~1681年の延宝年間と言われています。

関西は箱鮨、押し鮨ですが、江戸ではにぎり寿司でした。

江戸前のにぎり鮨に「すし屋華屋余兵衛」が文政年間(1818~1830)に修得していた茶道をすし屋で生かしたいと考え、風味のよいお茶を選んで鮨とともに屋台で客にすすめました。

これが江戸の人びとの人気を呼んで、すし屋でお茶が当たり前となっていました。

すし屋特有の茶碗もこのころに出来ました。

お鮨大好きな私、冬にはやっぱりぶりにはまち、こはだ、そしてフグ。

一年通して旬の美味しいものが食べられるって幸せですね。

やっぱり日本は素敵ですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld