女子大生8人の6日間③ 「(財)青少年文化研修道場 」

他では体験できない特別文化研修 1日目~2日目

2月14日のとっても寒い日、暖房器具もほとんどない研修道場に入山。

食事、座禅、4時半起床、朝課(お経を唱える)、作務(掃除)、法話、写経。

たぶん、経験したことのない2日間。

頑張りましょう。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

入山

道場の心得「人生の道場生活手帳」にこのように書かれていました。

一、座禅により忍耐を

一、合唱による礼儀を

一、食事により感謝を

一、作務により率先して難におもむく気性を養う

一、文化教育講座により情操教育を

学ぶことばかり。

しっかりと身につけましょうね。

薬石(夕食)

(食事は、御飯(朝食は御粥)、菜皿、汁、漬物だけです)

心得に

「食前食後はあいさつを忘れないこと「いただきます」「ごちそうさま」。

食事中は話をせず器物の音をたてずに静かに食事をすること。

共同生活の一員として自分勝手な行動をしない。

四人で仲よくわけ飯器、菜器の食物を残さぬように心掛けること。」

静かに、残さず、さっさと食べて器をきれいにする。

一番大変だったのは、器をきれいにすること(と、私は思ってます)。

「できました」と手を上げて確認してもらっても、「ダメ、やり直し」「もっときれいに」。

どこまできれいにするの?

みんなで協力しながら、何度目かに「よし」。

お家ではありえないこと。

そのありえないことで、何かを感じてくださいね。

座禅

(合唱、お経を唱えて座禅に)

座禅とは、そもそも何でしょうか。

心得にこのように書かれていました。

「座禅は自己に打ち克ち天地と同根、万物と一体の心を養うことである。そこから一切が生まれる」

一、座禅は当道場の重要な自己修練の方法であるから教えられた通りたとえ短時間でも自己の全力をつくすこと。

二、座禅は全ての道に通ずる根本である。

三、座禅は自己の良心(仏性)を自覚し、力強い人間性をつくり上げる道である。

座禅で一番大事なことは背骨をしゃんと伸ばしていることが肝要です。

背骨をしゃんと伸ばした時、自然に下腹に力がこもりますから、それだけを大事に心得るそうです。

はじめは仲々落ちつかないものですが、おちつくどころか様々な妄念が浮かんできます。

妄念が浮かぶと云うことはそれだけ心身が落ち着いたことにもなるそうです。

今日一日、本当にお疲れさまでした。

9時消灯、明日は4時半起床なのでちゃんと寝てくださいね。

研修道場総裁 荒木和尚の法話

2日目は、5時に朝課(お経を唱える)、座禅、作務、そして粥座(朝食)。

その後に、研修道場総裁の荒木和尚のお話をいただきました。

「ご縁に感謝」

ご縁に感謝して、受け止めてほしい。

良い縁か悪い縁かは、己を中心にして考えているから、自分にとって良いか悪いかと判断してしまうが、縁とは何らかの原因があって起こることです。

この地球というのは、太陽との微妙な距離の中で生命が誕生しています。

その地球と太陽との縁のおかげで私たちも過ごすことが出来るので、この大きな縁にも感謝して頂きたいと思っています。

なので、お日さんが上がっていたら、お日さまありがとうと「感謝」してほしい。

「天上天下唯我独尊」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

天上天下 → この世界の中で

唯我独尊 → みんな一人一人が尊い

とお釈迦様はおっしゃいました。

自分自身が尊いという事を皆さんも気づいてください。

みなさんお一人お一人は、みなさんの存在は、誰も変えることが出来ないのです。

個々こそが、かけがえのないものなのです。

そして、その尊いものを大切にしましょうとお釈迦さまは伝えたかったのです。

その大切にするというのは、尊い自分自身を「活用する」という事。

いろんな努力や修行をして、活用していきましょう。

一生懸命に過ごしましょう

では、どんな努力や修行をすれば良いのでしょうか。

それは「一生懸命」にしてほしいのです。

一つの処でずっと我慢しろという意味では無く、その場所、その場所で己は何をすれば良いのかを考えて行動する事です。

行動に移さないと意味が無いのです。

考え、行動に移すことによって結果が出ますので、一歩を踏み出すことを忘れないでください。

今、皆さんは幸せを感じていらっしゃると思います。

結婚式で新郎が新婦に対して「幸せにします」と言うが、それは間違いだと思う。

幸せだからこそ、それだけ沢山の人に祝ってもらって、幸せだからこそ結婚まで出来ているのです。

今ここにいることだけで幸せを感じてほしいと思います。

幸せにするとか、幸せになるというのは「欲」です。

それよりも、今幸せであることを気づいてほしいのです。

どうすれば気づけるのか。

(法話の最初に荒木和尚が足をくずしていいですよ、と言われたのに一時間真面目に正座して足がしびれて立てないみなさん。頑張りました。)

一日に最低100回「ありがとう」を見つけてみてください

それは「感謝」するということです。

今回の道場での研修では、普段の生活より不自由な生活だったかと思います。

そんな環境にいれば、普段の生活がいかに幸せなのかもわかることだと思います。

また、世界には家もない、食べ物ものない人も多くいます。

日本は、豊かな国なので幸せが感じにくいですが、一つ一つに感謝をし、幸せを感じて欲しいのです。

今、この世に生かして頂いていることにも感謝です。

感謝をすれば、そこらじゅうにある小さな幸せにも気づけるのです。

是非、一日に最低100回「ありがとう」を見つけてみてください。

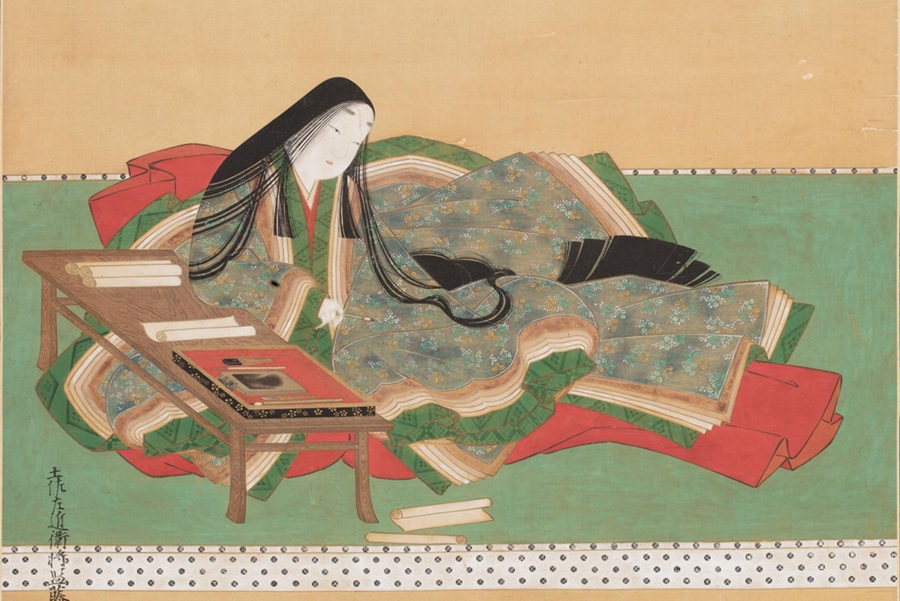

写経、萬福寺見学、そしてお煎茶のお席と「履修書」

写経、はじめての子も多いと思います。

小筆も久しぶりでは?

午後からは萬福寺へ。

のんびりと。

僧侶に案内していただきました。

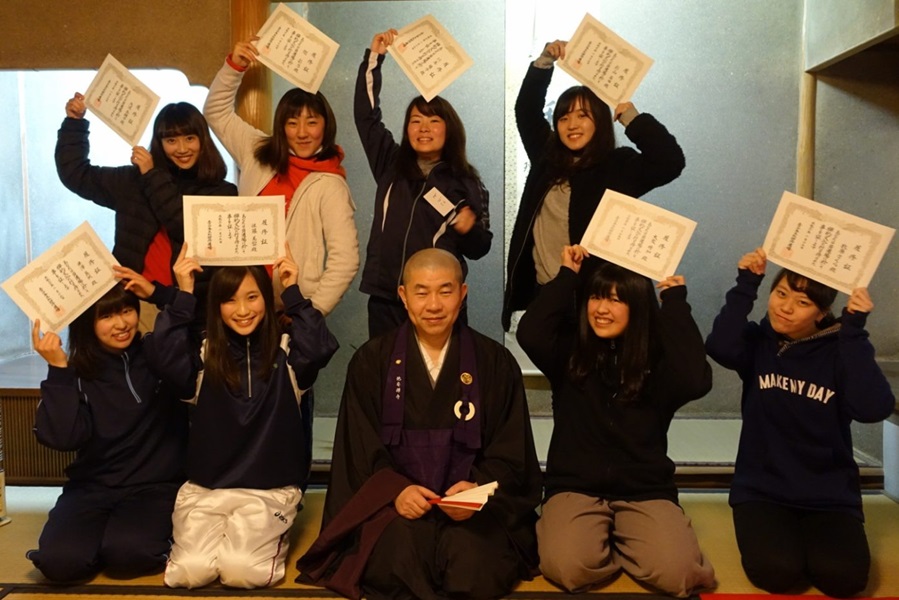

最後に、研修道場の道場長であり、煎茶道瑞芳菴流の家元でもある大多和館長に煎茶を一服いただきました。

おいしい和菓子に思わず笑顔が。

そして、よく頑張りましたと「履修書」を一人一人いただきました。

本当にお疲れさまでした。

道場の心得の最後にこのように書かれていました。

一、道場生は感謝の心持を忘れないこと。

一、当道場は僧堂とは修禅方法は異にするが、根本精神においては変わることなく、座禅により人生の活力を得さしめ、御先祖への感謝報恩のまことをつくし、生かされている自己に目覚めて天地の恩沢に感謝し、自己を含めた国家社会の全ての人々を尊重し、人間らしい人間になることを修錬するのである。

日本の文化は素敵ですね!

青少年文化研修道場 のみなさま、最後までありがとございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld