古九谷は隠れキリシタンによる暗号?

「古久谷」の「本当!」

こんにちは。

この世の中、知らないことがたくさん。

もちろん、謎のままのこともたくさん。

だから、真相を知ろうと研究家さんたちはあっち行ったり、こっち行ったり。

今日は、その謎の中から「古久谷」の「本当!」という記事をどうぞ。

(写真:「加賀の久谷」さんより)

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

なんで?わずか50年で消えたの?

芸術品として当時も高い評価をえた古九谷ですが、なんでわずか50年で消えてしまったのでしょうか。

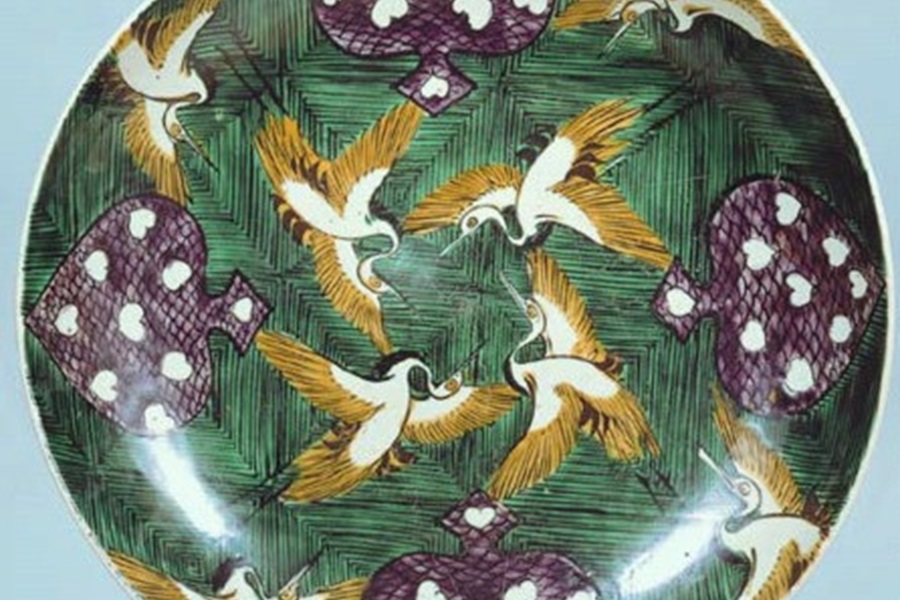

九谷焼というのは、なんだか派手な色をした陶磁器です。

東洋風とも西洋風とも、とりあえずワビサビな世界とは一線を画しています。

九州の伊万里焼(有田焼)に似ています。

似ているどころか伊万里焼が九谷のオリジンというのが有力説です。

伊万里焼は、秀吉が朝鮮出兵で、むこうの陶工を連れてきたのが始まりなので、戦国時代末の16世紀後半からスタートです。

江戸時代の17世紀の後半(1655年ごろ)になって加賀藩(石川県、厳密には加賀藩支藩の大聖寺藩)に突如あらわれたのが、伊万里焼っぽいテイストを持つ「古九谷」でした。

山中町九谷で始まった古九谷(こくたに)は、わずか50年あまりで歴史の表舞台(おもてぶたい)から、ぷつりと姿を消しています。

どうして古九谷(こくたに)は突然、消えてしまったのでしょうか。

そこには三つの説があります。

1. 原料の陶石(とうせき)がなくなった。

2. 大聖寺藩(だいしょうじはん)の財政が苦しくなった。

3. 江戸幕府の干渉。

古九谷は謎の焼き物

しかし、いずれの説も確かな証拠(しょうこ)がなく、古九谷はいまだに不明な点が多い「謎の焼き物」です。

これらの諸説を覆す最新の古九谷の謎ときがでました。

なんと隠れキリシタンが作ったというものです。

石川県立美術館の学芸員さんの説です。

2013年5月15日の読売新聞への寄稿です。

この先、「どうして?どうして?」って、わくわくしてしまいますね。

この続きは、ガジェット通信に掲載された「恵美嘉樹さんのブログ『歴史ニュースウォーカー』」をご覧ください。

とっても面白いですよ。

歴史的に見て、なるほどって納得できますから。

ありがとうございます

今、NHKの大河ドラマは「西郷どん」。

明治維新の新説が、最近多くなってきたと思いませんか?

今までの習ってきたことが嘘とはいいませんが、時の権力者たちが自分都合で美化して歴史を作っていくことは古今を問いません。

見方は、いろんな角度から見ることができるから、何が正しいという答えは一つではないかもしれません。

でも、隠されたことは知りたいですね。

日本の歴史のなかにもたくさんあるかも。

そう思うだけでも私は「わくわく!」。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

だから日本は素敵ですね。

(初版:2013.05.27)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld