和のこころ 毎日の生活が「お蔭さまで」

ありがたや

こんにちは。

今日の始まりは歌から。

「ありがたや よろづの神が入りそめて 入りての後は神や守らん」 —三河花祭歌—

信仰とは神々の神威・神徳を先づ受け入れることから始まります。

信仰によって生かせれているという有り難さが解って来ると、毎日の生活が「お蔭さまで」という言葉通り感謝の生活が身についたものになってきます。正直でも、誠でもいいです。

神の御教によって、その一つでも身についたとき、神のお蔭であるという有り難さが身に沁々と味ははれて来ます。

そうなればシメタもので、それからは一歩一歩、毎日が神の懐のうちで生活しているのも同然となります。

正直・清浄・誠の神の教えを一つでも実行するかしないか、これが「ありがたや」や「お蔭さまで」の生活が本当に味わえるかどうかの分かれ目であります。

(文:神道百選:岡田米夫著)

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

大変すばらしい表現

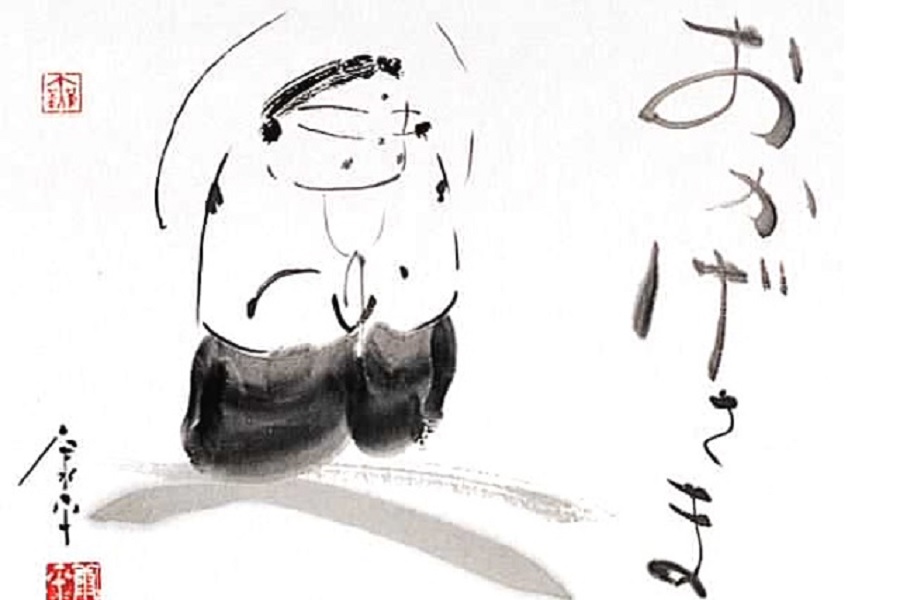

「おかげさま」の本来の意味として、「私たちは神仏など偉大なものの庇護の下にあります」ということでした。

「かげ」は、元々は「光が当たる反対側にできる暗い部分」ではなく、「もの・かたち」のほうでした。

(「月影」もそうですね。暗い部分じゃなくて月のかたちです)

「お蔭さま」「お互いさま」

これは昔から日本で使われている大変すばらしい表現ではないかと思います。

互・蔭と言えばいいのですが、それに敬語の「お」をつけて、なおかつ「様」までつけているのですからね。

これは、ほんとうにありがたいなあという表現だったのではないかと思います。

心からの感謝の気持ちの表現ではないかと思います。

般若心経に出てくる空とか無ですが、それはこのお互いさま・お蔭さまということを言っているのではないでしょうか。

ふつう空というと何も無いとか、あるいはあれこれのしがらみ・囚われが無いとか、そのようにあっさりと理解されていると思います。

けれども、積極的にお互いさま・お蔭さまという面を見ていくことを表わしている言葉でもあると理解するなら、わたし達はお互いさま・お蔭さまの精神で生きていくことができるようになるかもしれません。

健康にもなれるかもしれないですね。

健康でなくてもお互いさま・お蔭さまという精神で毎日生きていけたら、それだけで幸せだと思うのです。

キャッチ画像は高垣康平氏の絵画より、とっても素敵ですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld