「大祓詞(おおはらえことば)」を知るⅡ

大祓詞

こんにちは。

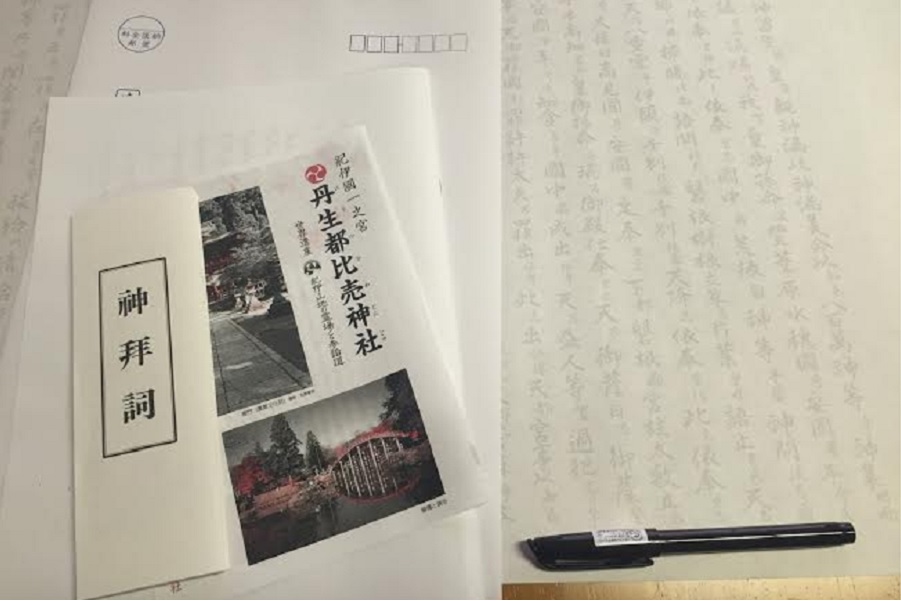

先日、丹生都姫神社の宮司さまによる神社を知る講座に参加しました。

そのお話が「大祓詞」を知り・唱え・書く、でした。

みなさまは「大祓詞」をご存知ですか。

はじめに

仏教の精神を知るには、まずはじめに「般若心経」を読んだらよいと、よく言われます。

神道には、このようなものがないのかとよく質問を受けます。

神道は、いわゆる教義・経典の存在する宗教ではないので、このようなものはありません。

しかし、古代から唱えられてきた「大祓詞」の中にその精神が伝えられています。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

昨日の続きです

四、「大祓詞」は、個人の祓いでもあり、みんなの祓いでもある。

もともと国全体の祓いの儀式に用いられた「大祓詞」が、現在は部分的な省略を経ているとはいうものの、ほぼそのまま、個々の神社の社頭での奏上はもとより、個人の祈願や毎日の祈祷にも通用した、現に通用しているという事実は何を物語るのでしょうか。

戦後、神社本庁において調査部長、教学研究室長を長年務めて神社界を教導した代表的人物の一人である岡田米夫の「大祓詞の解釈と信仰」によれば、「大祓詞の筋は、民族祖神の言葉を中軸として語り伝えられている。これは誰が作ったものか明らかでない。ということは、民族全体がこの詞を民族信仰の詞として、支持してきたことを意味する。」

また、「大祓は、個人の祓いはもとより、社会全体の祓いを終局の目的とする。神道では特定の個人だけが救われれば、それでよいという考え方はとらない。神社が村落の共同生活のうちに生まれ、氏子全体によって支持されてきたのはそのためである。。」と述べています。

特定の個人のみならず、社会全体の祓いを終局の目的とするということ。

この目的とは、言葉を換えて言えば日本人の理想ということではないでしょうか。

日本民族に元来備わるこういった性格、想いが、各時代、各宗派・流儀、各階層によって「大祓詞」を選び取ってきたといえます。

五、「祓う」ことからはじまる日本人の信仰

それでは、「祓う」ことの意義とは何か。

岡田氏は、「元来祓いというのは、けがれを去って清浄になること、その清浄の究極は神から授けられた本来の自己、すなわち神心に帰るにある。」といいます。

つまり我々はもともと神様から授けられた清浄な心をもっているが、目に見えぬ罪穢れが付着して、気付かぬうちに清浄さを失っているために、ふたたび清浄な心に帰ることができるようにという祈りを込めて祓うのだ、ということなのです。

個人のみならず社会全体の祓いを終局の目的とすること、祓いとは清浄な心に帰ること、これは古代、律令時代の「大祓式」の精神と何ら変わることのないものです。

すなわちこの精神は多様化する現代日本にあっても不変であり、これが「大祓詞」を奏上することの意義なのです。

ありがとうございます

「大祓詞」奏上したことありますか。

私だけでなくみなさん全員が清浄な心になる詞。

そう、私だけではないのです、みなさんと共に「共生」することが大切なんですね。

私、神社にお願いなのですが、毎朝、神職のみなさんで「大祓詞」を奏上されてますが、私たちも入れていただくことできないのでしょうか。

神前で多くのひとたちと一緒に「大祓詞」を奏上するのはとってもいいことと思うのですが、いかがでしょうか。

また、やはり一家に一社、神棚を祀っていただきたいです。

そして、朝起きたら「今日もありがとうございます」って「大祓詞」を奏上すると日本だけでなく世の中、地球が素敵になれると思います。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld