和の素敵な人たち 住井啓子さん

小丸屋 十代目女将

こんにちは。

蒸し暑い京都の夏に欠かせないのがうちわ。

漢字で書くと「団扇」。

その歴史は扇子より古く、古代エジプトや古代中国でもすでに使われていました。

でも、現在のように涼を楽しむものではなく、持つ人の威厳を表したり、魔を祓うなど、信仰の道具としての役割が強かったようです。

今でも相撲の行司が持つ軍配はうちわの形をしていますよね。

先日ご縁をいただいた、小丸屋の住井啓子のお話しから。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

うちわ

当時は材質も木や鳥の羽根、芭蕉の葉などが使われていました。

室町時代ごろから紙と竹で作るようになり、江戸時代には庶民の間に涼をとる道具として普及しました。

「小丸屋」は寛永のころ(1624年ごろ)に創業した「深草うちわ」の店。

十代目女将の住井啓子さんに、京うちわの魅力などについてお聞きしました。

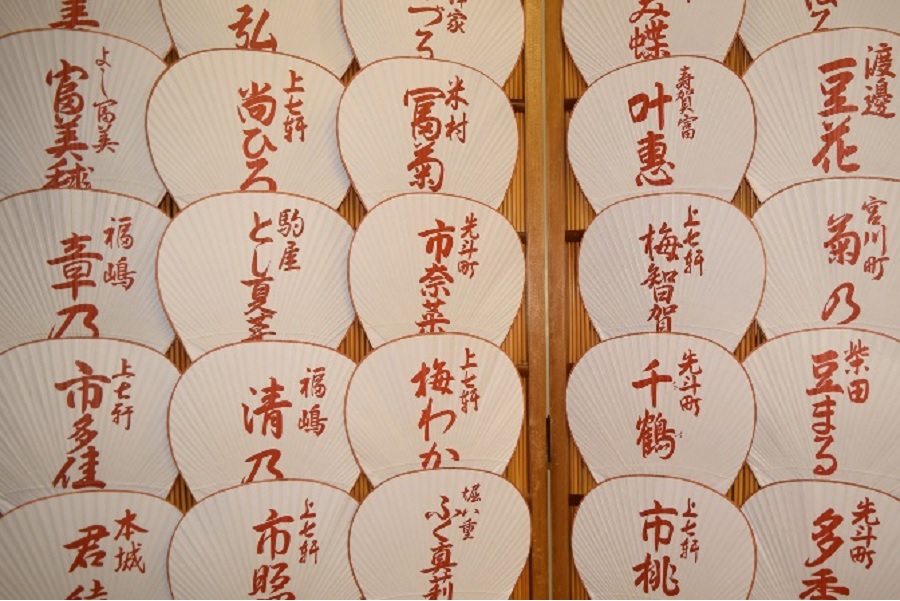

表に紋を入れ、裏に舞妓さんや芸妓さんの名前を朱書きした京丸うちわは、夏のご挨拶に欠かせないものです。

時代とともに以前よりは少し減りましたが、京都で作っているのはうちだけで、五花街すべてに出入りしています。

お店などにこのうちわが飾られていると華やいだ雰囲気になりますね。

京丸うちわに限らず、柄の付け根に紙が巻いてあるのを「柄巻」といいます。

小さな商標なのですが、「小丸屋」の柄巻が一番の誇りです。

これを貼るからにはおかしなものは作れない、と思います。

うちわは風を起こす道具です。

風を起こして魔を祓い、浄化するのです。

何気ない仕草にも意味があることを知ってもらいたいです。

風を送ることで魔を祓い、健康や幸福を願う。

大袈裟に思われるかもしれませんが、一本のうちわにも日本人が長年にわたってはぐくんできた「相手を思いやる心」が込められているのです。

その心に触れてほしいです。

昔はよく、夏にいらっしゃったお客さまをあおいで差し上げたものです。

人をあおいであげると、優しい気持ちになります。

うちわは、人間関係に「いい風」を送ってくれます。

うちわは心和む道具、癒やしの道具なのです。

エアコンが普及してもうちわの優しい風には、涼しさ以上のものがあります。

そのことを感じていただければ。

これからも、うちわ―、ひいては和の文化の良さ、京都のおもてなし文化の魅力を発信していきたいですね。

(文:そうだ京都、行こう)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld