煎茶と文房清玩

煎茶は「清らかに遊ぶ」ことなり

こんにちは。

八百万、目に見えないものまでにも「ありがとう」と思える和の心が大切ですね。

浄住寺では煎茶、瑞芳菴流のお稽古を毎月第3土曜日に行ってます。

宜しければ覗きに来てください。

もちろん、お稽古にお越しいただけるなら大歓迎です。

今日はその煎茶のお話し。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

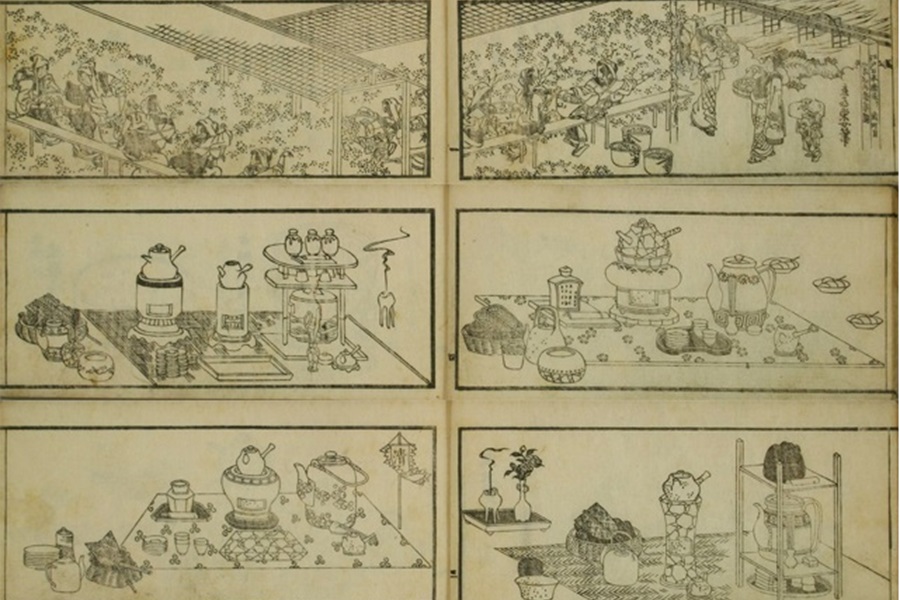

文人趣味としての煎茶

わが国では、江戸時代の後半ごろから、それまで豪奢(ごうしゃ)に流れがちな抹茶に対抗して、清雅・清貧を旨とする茶の遊び、つまり煎茶が台頭してきます。

抹茶が茶道と呼ばれるのに相応しいとすれば、煎茶は喫茶趣味と呼ばれるに相応しい趣があります。

とりわけ、その主たる担い手となった人々が文人であったところから、彼等文人の思考、趣味、生活習慣が煎茶の世界に多くの影響を与えることになりました。

つまり、文人趣味としての煎茶が位置づけられるのです。

たとえば、煎茶席を飾る場合も、本床の横にある緒滓や脇床の違い棚、あるいは待合席に文机を置いてそこに硯・筆・墨・紙などの文房四宝を初め、筆架・墨床・水滴・印材などの文房具を並べ、来客者に見せる場合があります。

いわゆる「文房飾り」です。

しかし、こうした、煎茶席に文房具を飾ることの形式化は、むしろ近代になってからのことで、文化文政期(1804~29)頃に形を作り出す、わが国煎茶誕生期にすでに始まっていたというものではありません。

もしもそこ頃、煎茶席に文房具が用意されていたとすれば、それは今日のように飾りとしてあったのではなく、当時の文人たちが、その場に臨んだ感興を、画として描き、詩として表すための用意であり、必要不可欠の用具でした。

また、煎茶では、抹茶のように、特別に規格化された茶室ではなく、「文房」つまり、書斎そのものが、特に煎茶の茶室になっていたということを、特に留意しておく必要があります。

個人の書斎という性格上、それは本来個性的、かつ主体的要素に富んでいるものでした。

つまり、明窓浄几(明るい窓の下の美しい机)のもとで、書画や名硯名筆など清雅な文房具を並べ、香をたき、花を愛で、煎茶を喫みながら、佳客と共に一時の清談を交わします。

時には興に乗じて自らも揮亳(きごう)します。

この清らかで美しい境地をさして、人は文房清玩とも文房生活とも呼んでいました。

あくまでも「茶」が主体

今日、煎茶席を設け、煎茶を楽しむことの目的は、いうならば、限られた時間、限られた空間内で、かつての文人たちが深い意趣のもとに楽しんだ文房清玩の世界をすこしでもそこに再現しようとするところにあります。

だから、煎茶席に飾ることだけを目的とした文房具は、いたずらにその所持を誇示しているようで余り好ましくないです。

煎茶席は骨董品の展観席のようなものになってはならないのです。

もしも飾られるなら、席の興に乗じ揮亳出来るもの、つまり誰もが今すぐにも使えるといった風の文房具でなければいけません。

それに少なくとも、楽しい話題の引き出せる文房具であってほしいですね。

煎茶会というものは、あくまでも「茶」が主体の清玩の世界であって、展覧や鑑賞、あるいは文房具の講釈が表に立つことは、やはり厳に慎まなければならないです。

(参考:「煎茶と文房飾り」 煎茶小川流家元 小川後楽著)

ありがとうございます

「文房清玩(ぶんぼうせいがん)」という言葉が分からず調べてみました。

朝日新聞に「清元。お茶をいれ、飲む。あこがれの宇宙」という記事がありました。

ご参考までに。

「文房」は書斎のこと。

「清玩」は、清らかに遊ぶこと。

文人の日常、あり様を表しているといえるのだろう。

「清らかに遊ぶ」とは、説明しにくいです。

どのような遊びかといわれても、あるいはどのような精神でといわれても、なんとなくはわかるが明解に説明はつきにくい。

ものの説明によると、「文人趣味」と同じように使われるとのこと。

清らかに遊ぶ「煎茶席」、いつかできますように。

今日もありがとうございます!

(写真:北斎の娘、葛飾応為の絵 煎茶手引の種 (挿絵):DDN Japanより)

(2017.07.30再編)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld