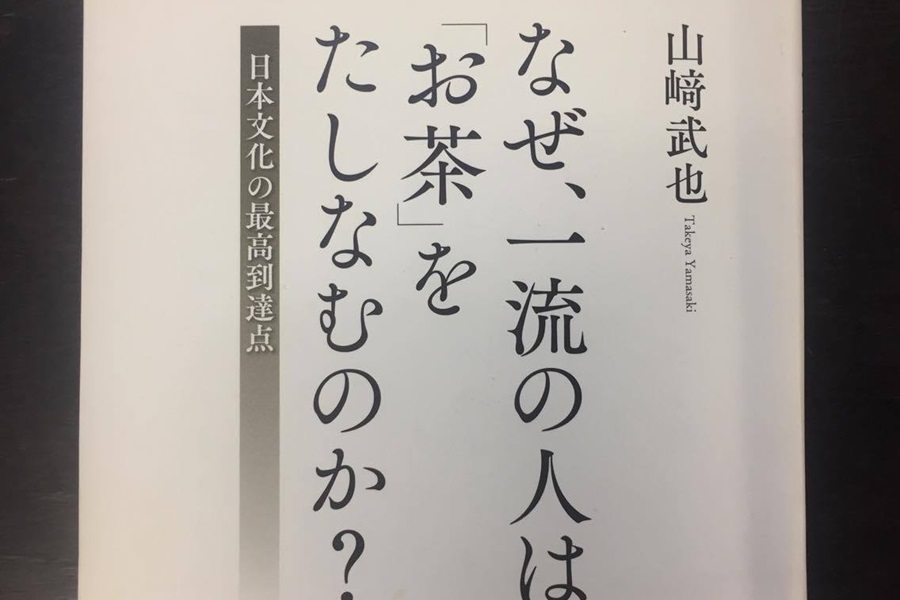

本:なぜ、一流の人は「お茶」をたしなむのか? 矢崎武也著

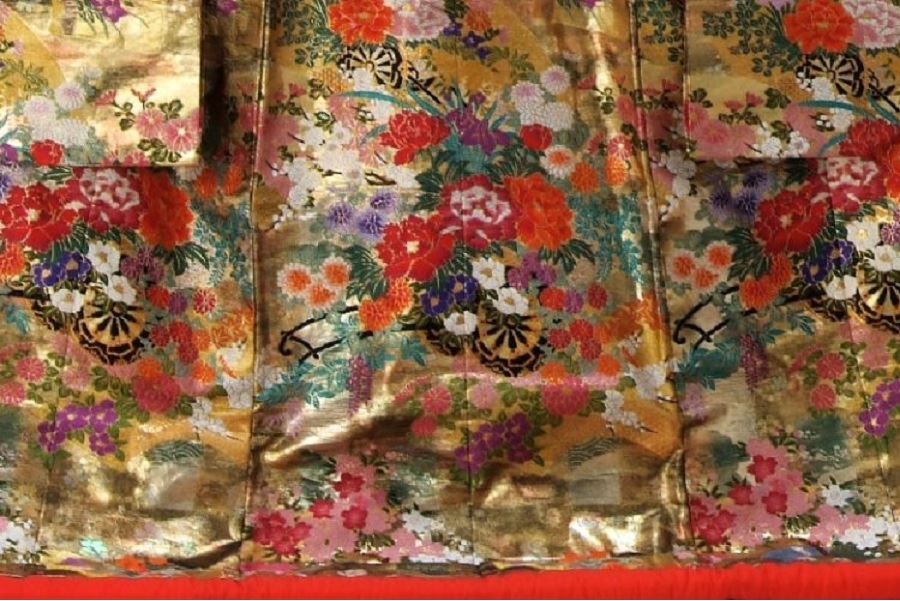

茶の湯といえば利休

こんにちは。

利休がつくり上げてきた茶の湯の世界は、浮き沈みもあり多くの変転を経てきた日本の歴史の中において、ほとんどそのままに生き延びてきました。

その精神や形態が五百年近くも存在し続けたという事実は、それらがいかに優れていて普遍的に富んでいるかの証左であります。

まさに論駁(ろんぱく)を許さない文化の頂点に立つ教えであると同時に、心ある人であれば実践が可能な「道」になっています。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

お茶をたしなむこと自体が自身の礎となる

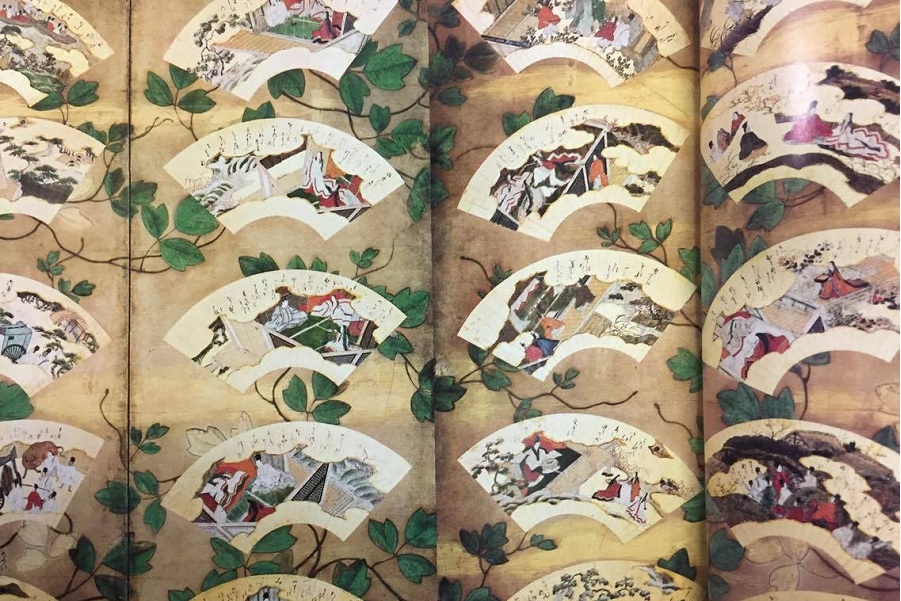

お茶は単なる作法ではなく、人生の考え方や歩み方がシュミレーションとして示されていると考えられます。

教養の泉にも等しくので、お茶をたしなむこと自体が自身の礎となります。

そこから心に落ち着きのある人格が形成される結果になります。

人格が高潔で人に親切な人がいたら、お茶をたしなんでいる人か、または茶道を知らなくてもその教えを独りでに実践している人かです。

ルールに従ってアタマとカラダが美しく機能的に動くようになると、その結果としてココロに余裕が生じます。

それが物事に動じない心であり、平和が隅々まで行き渡った心です。

人間として最も幸せを感じる瞬間ないしはその流れの一つになっている状態です。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld