冬の風の名前 いくつ知ってますか?

冬の風の名前 いくつ 知ってますか?

こんにちは。

今日は風の名前のお話です。

いくつ知っていらっしゃいますか?

日本にも自然現象に名前があります。

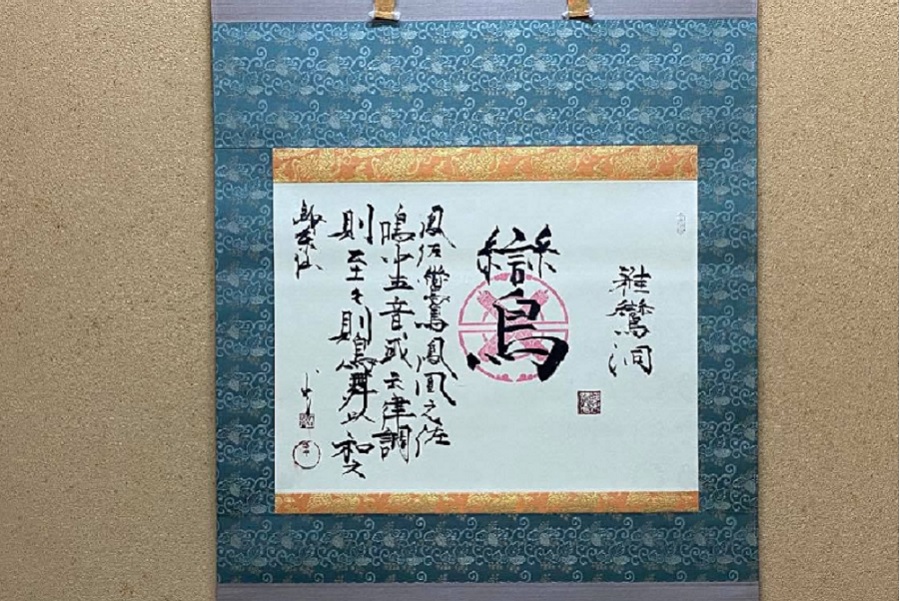

風には「疾風(はやて)」「つむじ風」など、漁師や農家の人がつけた名が2000以上もあるそうです。

四季折々に吹く風の名前ばかりでなく、吹き方によって その名前もさまざま。

もちろん 地域によって その名前もさまざま。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

風の名前が表わすもの

台風と野分(のわき・のわけ)(秋の台風の古い呼び名。秋草の野を吹きわける意)。

同じ現象なのに印象が違います。

表情豊かな風に 様々な言葉があてはめられています。

荒れ狂う怒りの主

「嵐」「暴風」は、まさに怒りの主。

荒れ狂う風を「狂風」「烈風」などといい、突然に吹く「天狗風(てんぐかぜ)」や烈しい「疾風(はやて)」は、「悪風(あくふう)」となって災害をもたらすこともあります。

タイフーンに漢字を当てはめた「台風」は、その痛々しい爪跡を想像させますが、昔ながらの「野分」には、自然と共存するかのような印象があります。

優しく爽やかな表情

荒々しさが消え、和やかに吹くと「和風(わふう)」になり、そよそよと吹く「微風(そよかぜ)」や清らかな「清風(せいふう)」は風が微笑んでいるようです。

さっとひと吹きする「一陣の風」や、強くても気持ちのいい「雄風(ゆうふう)」には凛とした姿が見えるでしょう。

風の色は何色?

草木が動いて風を感じられることを「風の色」といいます。

吹いている様子はないけれど、秋の気配を感じるようなときを「色なき風」と表します。

「南風(はえ)」は夏の季節風ですが、梅雨時のどんより曇った日に吹くと「黒南風(くろはえ)」で、梅雨が明ければ「白南風(しろはえ)」です。

青葉の上を吹き渡る「緑風」も、強く吹けば「青嵐(せいらん)」となります。

進むべき道に吹く風

船の進むべき方向に吹く「順風」「追い風」「時津風(ときつかぜ)」。

その反対は、「。風」「向い風」「仇の風(あだのかぜ)」。

風は人生にも吹いているようです

余談ですが 個人的に思うこと。

うわさ話 陰口 嫌がらせ をされる側としては、私にとって 【追い風】です(笑)

そんなに 私に興味を持ってくれて、ありがとうですなっ![]() 🎵

🎵

木枯し

元々は“木を吹き枯らすもの”という意味。

現在では、“秋の終わりの頃 晩秋から冬の初めの頃 初冬にかけて吹く、強く冷たい風のこと”を言うそうです。

『木枯らし』が吹く と聞くと,寒〜いっ 感じですねっ![]() 🍂

🍂

空(から)っ風

冬型の気圧配置が強い時に山々を越えて吹き降りて来る,冷たくて乾いた しかも強い風のことだそうです。

関東地方でよく使われる言葉で,特に『上州(現在の群馬県)の空っ風』は有名ですねっ。

かなり強い風らしいですねっ。

『空っ風』のような“冬の季節風”のことを東日本では『ならい』、西日本では『あなじ』『あなぜ』と呼ぶこともあるそうです。

玉風(たまかぜ)

東北・北陸地方の日本海の沿岸で、冬に北西から吹く、強く激しい風のことだそうです。

この『玉風』の影響で、大雪になることもあるそうです。

『束風(たばかぜ)』とも呼ぶそうです。

こうした冬の強い風が吹いた時、“ヒュウヒュウ”と音が聞こえることがあります。

これを『虎落笛(もがりぶえ)』と言うそうです。

『虎落』とは 竹を組み合わせて作った柵のことで、冬の強い風が こうした柵や竹垣電線などに吹き付けられた時、笛のような音を立てることから『虎落笛』と呼ぶようになったそうです。

冬の風の名

●冬の風(ふゆのかぜ)

●北風(きたかぜ)

●朔風(さくふう)、北風(きた)ともいう。

●あなじ「あなぜ」「あなし」ともいう。冬に西日本で北西から吹く強風。

●べっとう 東日本の太平洋側で吹く北寄りの強風。べっとう時化(しけ)ともいう。

●星の入東風(ほしのいりごち) 陰暦10月ごろ吹く北東風。星はすばるのことで明け方にすばるが没するころ吹く東風。

●御影講荒(みえこうあれ) 陰暦10月13日。日蓮上人(にちれんしょうにん)の御影講の日の荒れ模様の天気。

●ならい 「ならひ」ともいう。東日本の太平洋岸で冬に吹く北寄りの風。

●たま風(たまかぜ) たば風ともいう。北日本の日本海側で吹く北寄りの風。

●神渡し(かみわたし) 神立風(かむたつかぜ)ともいう。

●神無月(かんなづき) すなわち陰暦10月ごろに吹く西風をいう。

●隙間風(すきまかぜ) ひまもる風ともいう。戸や障子や壁のすきまから吹く風。

●時雨(しぐれ) 一時的な驟雨(しゅうう)と考えられているが、し=風の古語、くれ=狂う、からの転訛(てんか)とする説もある。前線の通過に伴われた風の乱れと驟雨。いわゆるスコール現象をいうものと考えられる。

●北颪(きたおろし) 山から吹き下ろしてくる北風。「おろし」には赤城(あかぎ)、筑波(つくば)、比叡(ひえい) 、富士、伊吹、摩耶(まや)、六甲などの

名称をつけた強風がある。

●居吹(いぶき) 数日にわたって吹く西風。

●御講凪(おこうなぎ) 11月の親鸞(しんらん)の忌日(旧暦11月28日)。すなわち御講の行われるころの穏やかな日和(ひより)。

●大師講吹雪(だいしこうふぶき) 11月の三度(4日、14日、24日)の大師講のころ東北地方をしばしばみまう風雪。

●御誕生時化(おたんじょうしけ) クリスマスのころの荒れ模様の天気。天草(あまくさ)の隠れキリシタンの間で使われる。

●八日吹き(ようかぶき) 陰暦12月8日の荒れ模様。

●冬凪(ふゆなぎ) 寒凪(かんなぎ)、凍凪(いてなぎ)ともいう。冬の海が風もなくなぎたること。

●節東風(せちごち) 陰暦12月ごろに吹く東風。立春を過ぎると雲雀東風(へばるごち)という。節東風は雨を伴い雲雀東風は晴天をもたらす。

など 興味深い のは、漁師さんや 農業をしている人達が つけた名前が多いということ。

季節や天候と 自然とともに生活している人達がつけたということ。

先人の智慧![]()

ありがとうございます

昨年12月に素敵なご縁をいただいた、Hauʻoli Me Ka MālieさんのFBより、今日の記事をいただきました。

下記はHauʻoli Me Ka Mālieさんからのお話です。

「本来の Hula。自然を慈しむ 自然とともに生きる、活きる、今 ここにある喜びを分かち合う。踊りを発表するのではなく奉納する。オンリーワンの一族、Hawaii 火の女神 peleの お守りを 代々していりる一族、その継承者が私の先生。魂を磨いて戴いて おります。」

自然とともに生きることを大切にされ今 ここにある喜びを分かち合う。

そんな方だから、今、必要なことがしっかりと見えているのですね。

ありがたいご縁を大切にさせてください。

感謝!

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld