「七夕」まだまだ知らないことばかり

七夕は上弦の半月

こんいちは。

今宵は七夕さま。

五節句の一つですね。

天の川ではなされた彦星と織姫が年に一度、この七月七日に会うことが許されるという伝説。

もちろん旧暦のお話しだから、今の八月半頃でしょうか。

いいお天気が多かったと思いますよ。

そう、旧暦の七日は上弦の半月。

昔はいつも、七夕は上弦の半月でした。

そして、今年は何と、新暦でも上弦の半月です。

さあ、今から短冊に願い事をいっぱい書かないと。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

五色の短冊

「七夕飾り」の代表ともいえる短冊は、現在では様々な形や色の物が広まっています。

しかし、まだ日本に「七夕」という行事が出来たばかりの頃は、竹には紙で作った短冊ではなく、五色(ごしき)の糸を飾っていました。

これが今も歌に残っている「五色(ごしき)の短冊」の始まりですね。

この「五色(ごしき)」とは、中国の陰陽道から生まれた自然を表す「五行説」に因んだもので、「青」・「赤」・「黄」・「白」・「黒」が使われていました。

それぞれ、青が緑の「木行」、赤は炎の「火行」、黄は大地の「土行」、白は土に埋まっている金属の材料となる鉱物の「金行」、黒は命を育む水の「水行」を表しています。

また、この五つの色は人が持っているべき五徳(ごとく)という教えも表しているとも言われています。

ですが、この五色に後から全てをまとめる「色」として、古くから「最上の色」と言われていた「紫」が加わり、その代わりに黒が使われなくなっていきました。

それから、最初は糸だった飾りが「絹の布」になり、次は「詩」や「歌」に変わり、演奏や書画も加わる様になりました。

しかし、「七夕」の風習が民衆に広がる頃には、そんな高価な物などは用意できないので、紙の短冊が使われるようになったのです。

(文:七夕のすべて)

(写真:すぐきやろく六郎兵衛)

七月七日

夏の夜、南の空に天の川(私はちゃんと見たことがないかも)、北の空まで続いていきます。

東の空には、3っつの明るい星が。

もちろん、こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブ。

この一等星の綺麗な星を結んでできるのが夏の大三角形。

ご存知の通り、ベガが織姫、アルタイルが彦星。

では、デネブは?

デネブはね、天の川にかかる二人を結ぶ橋のことを意味してるのですよ。

平安時代から短冊に願いを書いてましたが、飾りもある事ご存知ですか。

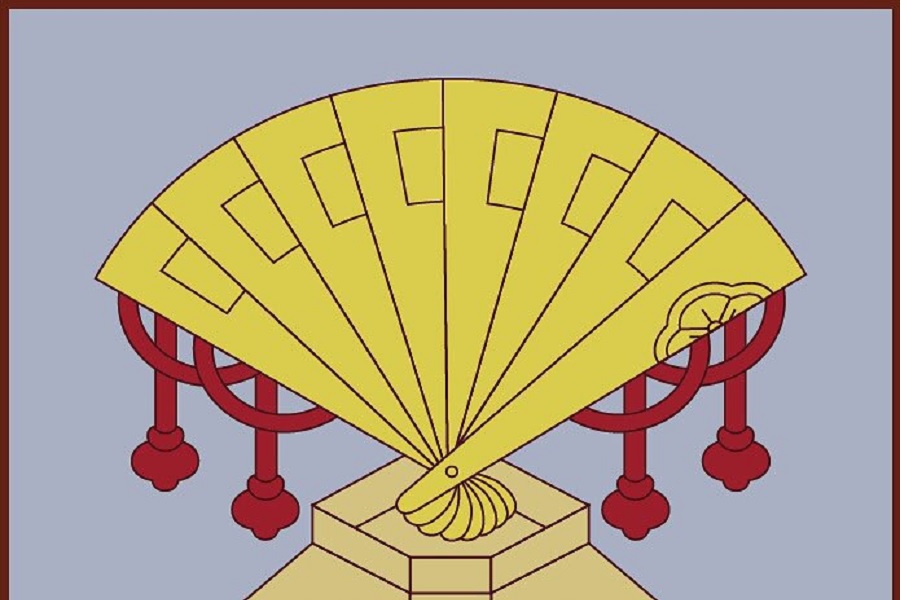

七夕飾り。

七種類あって「七つ飾り」とも呼ばれていますね。

いつからあるのかはわからないけど、この飾りすてき、大好きです。

一つ目が、「吹き流し」機織りや裁縫の上達の願います。

二つ目は、「くすかご」七夕飾りで出た紙くずを中にいれることで、清潔・倹約を願います。

三つ目は、「綱飾り」豊作や大漁、食べ物に困らないことを願います。

四つ目は、「折鶴」家内安全や長寿を願います。

五つ目は、「巾着」金運上昇を願います。

六つ目が、「紙衣」裁縫の上達と病気や幸いの身代わりを願います。

そして、七つ目が「短冊」なんですね。

やっぱり、ちゃんと知らないことがたくさん。

今宵は七つ飾りも宜しくです。

ありがとうございます

どうして七つ飾りは笹に飾るかご存知ですか。(笹と竹は違うの?)

それは、ずーっと昔から笹は(竹も)神聖なものとされ、大切なものとして扱われてきました。

丈夫で、繁殖力も強い。

生命力と神秘性を兼ね備えた笹は神事などにも使われてきました。

笹に飾るのも、七夕の飾りも、古くから不思議な力を信じて、すべてのことを大切に思う心からされてきたことなのでしょうね。

「あたりまえ」なことを、ちょっとだけからでいいから「どうして?」って思えて調べると、「ありがたい」ことがたくさんありますよ。

今宵は天の川見れるかな。

楽しみ今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld