迷った時は原点に立ち戻るのが鉄則2

日本人とは

こんにちは。

今日のお話は、春日大社元権宮司 岡本様のご本「日本人だけが知っている 神様にほめられる生き方」から。

もちろん私は、日本だけが素晴らしいと考えているわけではありません。

国粋主義者になれと言っているのでもありません。

どの国にも民族の成り立ちがあり、暮らしや文化や伝統と密接に関わっています。

その経緯を知り、民族の心を理解することで、はじめて民族独特の判断や価値観が出てきます。

それを世界各国が十分承知し、互いに理解し合うという多様な価値観こそが、これからの世界に大事なことだと思うのです。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

疑わない心

現代の日本人は国や民族の根本にあるものを知らないでいるから、自国のことを、もっと知ってほしいと思います。

では、歴史をさかのぼって考えてみましょう。

日本人はもともと農耕民族です。

農作業は、皆が歩調を合わせなければうまくいきません。

一軒の家が田んぼや畑に草を生やし放題にすると、そこに害虫が発生し、周囲の家にも虫がうつるため、草を刈るならば皆が一斉に刈っておかなければいけません。

農業で大事なことは協調性で、抜けがけや手抜きは許されないのです。

こうして「みんなで幸せや苦しみを分かち合う」という独特の気風が必然的に生まれてきました。

一方、狩猟民族だった西欧諸国では、狩るものと狩られるものという関係から社会が成り立っています。

強い者が勝ち、弱い者が泣くという弱肉強食の文化は、本来、日本にはそぐわないのです。

日本はかつて治安のよい国でした。

たとえば今から五十年ほど前は、日本中どこでも夏には蚊帳を吊って寝ていました。

蚊帳を吊って寝るということは、夜に戸を開け放ち、戸締りをしなくても安心して眠れたという証です。

この治安のよさは、やはり農耕民族をルーツとする日本人独特の気質から生まれたのでしょう。

さらに、治安のよさを示しているのが鍵の構造です。

日本では奈良時代も江戸時代の鍵も、その構造は変わらない。

つまり、犯罪が少なかったから、より複雑な構造へと進化せず、鍵の形や装飾といった外観の美しさのみ進化させてきたのです。

ところが外国の鍵は、、どうしたら開かないようにできるかという発想から、鍵の構造そのものを複雑化させてきました。

そこから精密機械が発達したともいわれています。

(文: 「日本人だけが知っている 神様にほめられる生き方」・岡本彰夫 春日大社元権宮司著)

ありがとうございます

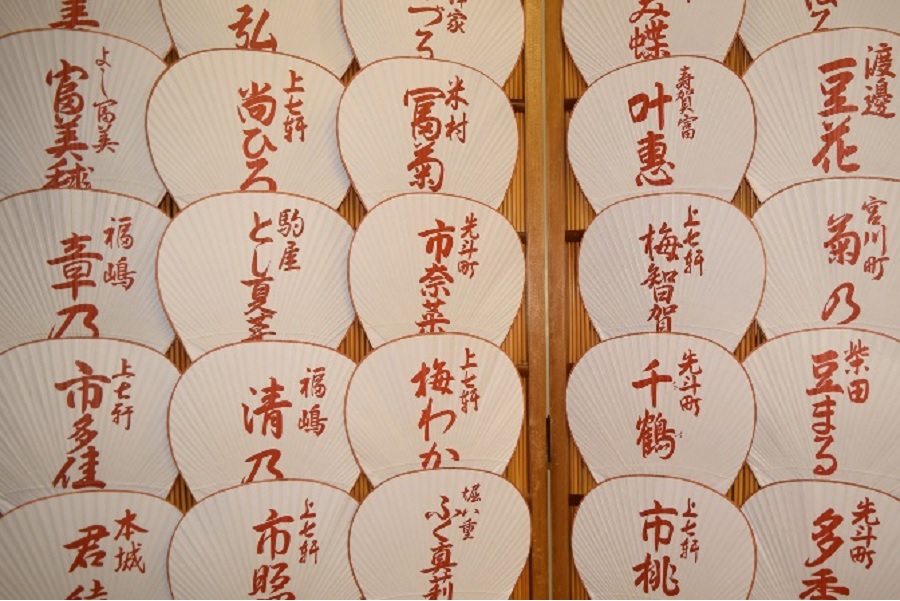

縄文時代の古より日本人は農耕を営み、みなと助け合い暮らしてきました。

疑うより信じる。

今はどうして疑うことから始まる世の中になってしまったのでしょうか。

疑うこと自体が恥ずかしい時代があったのに。

世界中からみたらとっても不思議な民族かもしれません。

しかし、世界中の心ある人たちが日本人に注目しているのはこの点ではないでしょうか。

現代の日本人ではなく、何十年か前の和の心を持った素敵な日本人を知りたくて。

変わっていきましょう!

少しづつでもいいから。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld