新年二日に書き初めをするのはなぜ?

事始め

こんにちは。

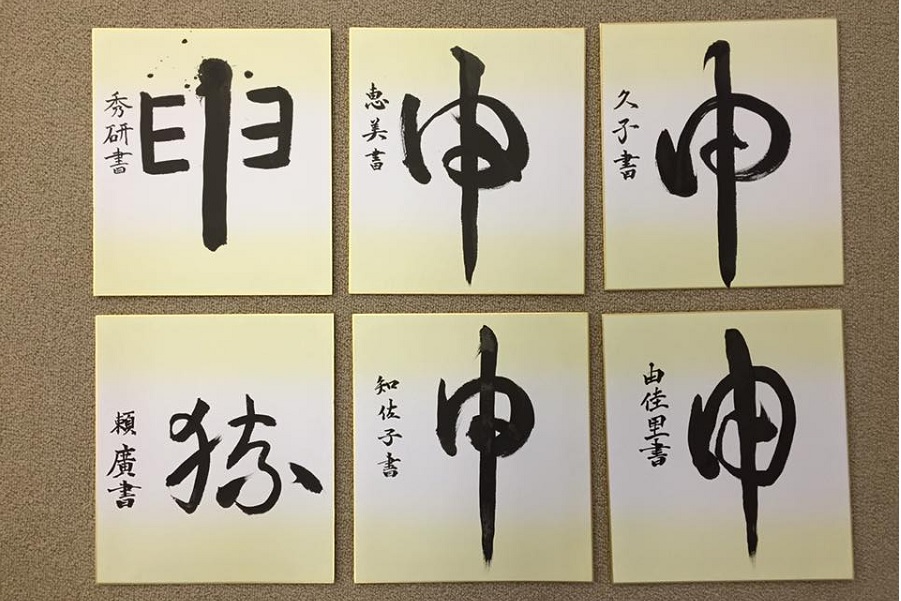

一月二日には、新年になって初めて筆で書をしたためる「書き初め」を行います。

昔から、一月二日は「事始め」といって、農家では田畑や山の神を祀って仕事の準備を始め、商家は初荷を出荷していました。

書き初めもこのしきたりに習ったものです。

ワープロもパソコンもない時代、昔は大切なたしなみの一つで、悪筆は出世にも響きましたから、書き初めは書の上達を祈願する重要な儀式だったのです。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

若水(新年初めて汲んだ水)で墨をすり

貴族社会では平安時代から行われ、庶民の習慣として広く普及したのは江戸時代に入ってからだといわれています。

正式な書き初めの作法では、まず部屋に学問の神様である菅原道真公の掛け軸をかけ、おろしたての筆と墨を準備します。

そして、若水(新年初めて汲んだ水)で墨をすり、その年の恵方を向いて書をしたためます。

書くのは「寿」や「福」といっためでたい字や、「長生殿裏春秋冨 不老門前日月遅」といった漢詩が多かったようです。

江戸時代、寺子屋が盛んになると、先生がお手本を与えて生徒に書かせました。

書き初めでしたためた書は、十五日に行われるどんど焼きで燃やします。

燃えた紙が高く舞い上がれば舞い上がるほど、書が上達するといわれていました。

(文:日本人の数のしきたり・飯倉春武著)

ありがとうございます

書き初めされましたか?

今では本当に筆を持つことじたいがなくなり、書を書くことないですね。

年に数度の芳名録に名前を書くとき、ドキドキしながら書くぐらいでしょうか。

でも、これだけ人前で字を書くことが少なくなっても、字が上手になりたいと思いませんか。

お習字のお稽古、字が上手になるだけでなく、その時間、心まで洗われるのを知ってますか。

今年はみんなで書のお稽古をしましょうね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld