団扇は「あおぐ」だけでないってご存知でしたか

翳(さしば)

こんにちは。

5月7日(土)に書家の柏木白光先生の京都研修会に参加させていただき団扇の「小丸屋」さんにお伺いしました。

そこでのお話し。

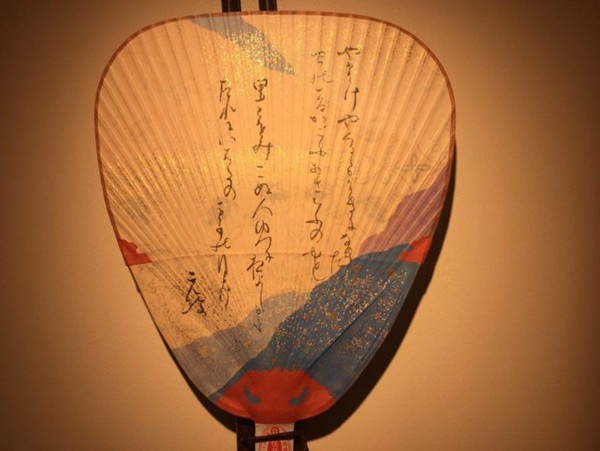

団扇の歴史は古く、五世紀頃、古墳時代に中国から伝わったとされています。

その頃は「翳(さしば)」と呼ばれ、祭祀用として使われたり、貴族、位の高い人が光や人目を遮るために「翳(かざす)」道具として使われておりました。

また、位の高い人々の間では顔を隠すことが礼儀作法のひとつとして考えられていましたので、団扇を「翳す」ことは「威儀を正す」ことでもあり、また「権威を示す」ことでもありました。

また祭祀でも使われるように団扇は「穢れ・災厄を祓う」力があるとされ、神聖なものとして使われました。

それは古墳の壁画や出土品からもみてとれます。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

翳(かざす)

中世・鎌倉時代には庶民が団扇を持ち始めるようになる一方で、位の高い人々では絹を団扇面に貼ったものや革製など、品位のわかるような高級な団扇が好まれておりました。

「かざす」「はらう」「おこす」「しめす」「おくる」ものでもありました。

室町時代になると雪舟や雪村などの水墨画が扇や団扇の面をキャンパスと捉え、人物や花鳥、山水など幅広く描かれるようになりました。

また、団扇の形状に大きな変化がみられるようになったのも室町時代後期のことです。

それまでは耐久性を一番に考えていたため、素材や重さからして日常品として使えるものではなかったのですが、庶民に普及する過程で軽く、扱いやすいものへと改良されていき、そうして細かく裂き骨に神を貼った現代の私たちが見慣れた団扇へとなっていきました。

戦国時代になると武将が軍陣の手配を示すのに使われた「軍配団扇」が登場します。

近世、江戸時代に入ると団扇・扇子文化が開花し、大衆化した団扇の役目はもっぱら「あおぐ」「やぶ蚊をはらう」為の道具へとなってきました。

図柄は絵師が腕をふるう場となり、おしゃれとして楽しむための団扇や琳派の団扇が作られるようになります。

また、お土産物や贈答品として喜ばれたり、神社仏閣の縁日の縁起もとして売られるようにもなりました。

その時代の役割に合せて形を変えてきた団扇。

これからも手作りで団扇を次世代へ受け継いでいけることを願っております。

(文:小丸屋さんより)

ありがとうございます

伝統を受け継いできた品々も、その昔は現代のような品ではなかったり、使われ方も違ったものがあるのですね。

やはり、伝統とはその時代ごとの求めに応じながら切磋琢磨して、多くの方に喜ばれることを何よりとして作ってきたから伝わってきたのでしょう。

だからこそ、伝統とは、そこに重みがしっかりと積み重なっているのです。

大切にしなければ。

そして、伝えていかなければ!

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld