茶の湯と禅2

学ぶことはたくさん

こんにちは。

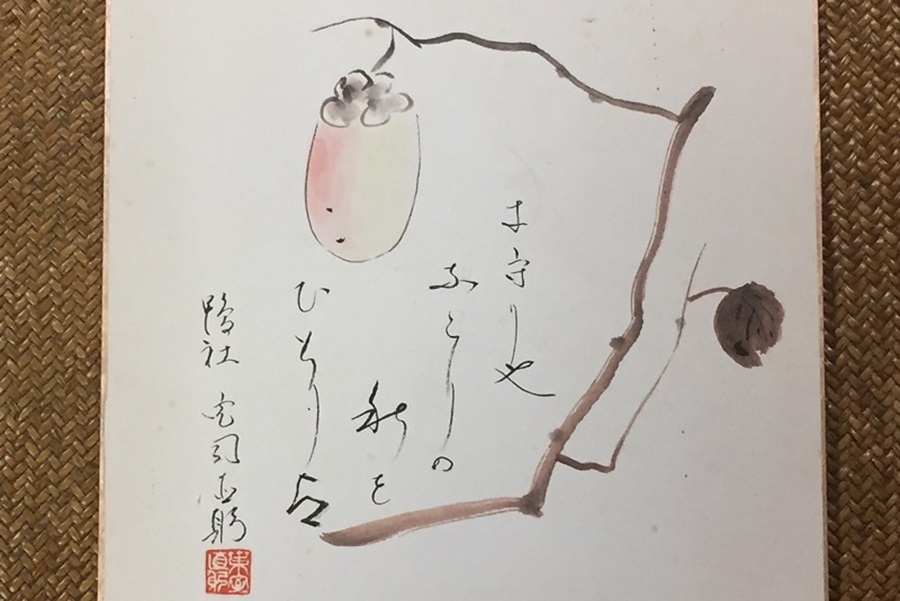

今日は浄住寺でお稽古している瑞芳菴流煎茶会が平安神宮で、京都煎茶六流派と煎茶の会を催しました。

秋晴れの中、多数のお客さまにお越しいただき、七席もさせていただきました。

お越しいただきましたみなさま、お忙しい中ありがとうございました。

日本のお茶の道は煎茶とお抹茶があります。

どちらも禅に通じて、日本人の真心を形にしたものではないでしょうか。

昨日に引き続き、茶の湯と禅のことを学んでみたいと思います。

そう、とても大切な心を。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

禅は最新のカルチャー

室町から桃山時代にかけての禅宗は純然と「信仰」として受け入れられていたというよりは、一種のカルチャーとして、あるいは最新の外国文化として受け入れられ、憧れの的となっていたのだと思います。

禅僧について教えを乞うことは、一種のカウンセリングを受けたり、哲学を学ぶということに近かったのでしょう。

というのは、禅宗は「仏」も「祖」もなく、いわゆる現世利益的なものを禅宗に求めることはできないからです。

精神的なひとつの基盤をつくるために、哲学や禅宗の教えを、中国の文化が凝縮された禅寺で学ぶことが、当時は最先端だったのだといえるのです。

漢文(中国語)で表現し、建物のスタイル、服装、お互いの名前の呼び方も全部中国式だったのです。

だからそこに行くということは、最新のカルチャースポットに行くような感覚だったはずです。

とはいえ、お茶には確かに宗教的なものの見方や捉え方が随所に見え隠れします。

茶の湯はすべてを集約

たとえば、茶碗を捧げ持つというのは感謝の意を示すことですが、一椀の中に宇宙があり、この一椀に万物の恵みすべてが集約されていると観想する。

つまり絶対的な存在を認め、それによって生かされているということに感謝するという意味合いがあって、それはとても宗教的だといえます。

また、たとえば、装具を清めるときにふくさをさばきますしお客さまも茶室に入れるときにつくばいで手を清めるというように、自身を清める所作があります。

これはむしろ神道との関わりが深いと考えられます。

白足袋をはくとか、白の無地のものを尊ぶということもそうです。

さらに、お茶の中には道具を介した唯物論的な捉え方もあります。

認識的なレベル、深い部分で、「唯物」という、八世紀の法相宗に代表される、奈良仏教の影響も考えられます。

その他、密教や、さらにはキリスト教とも関係があるのではないかと思います。

堺という流行の最先端で、茶人たちは常に新しい文化の吸収に貪欲で、お茶自体が当時流行の禅宗のスタイルの中の一部を切りとって真似していたようなものでした。

貿易船が着いて、焼物を積んできたら、彼らはわれ先にそれを茶碗に使っていたことでしょう。

そういうエネルギッシュなものがあったわけですから、当然、宣教師たちのミサを利休たちが見ていて不思議ではありません。

このように茶禅一味、つまり、禅=茶の湯、という見方以外の視点でも捉えていかなければならないと思うのです。

(文:茶の湯との出会い2013年6月9日放送分(NHK趣味悠々))

ありがとうございます

禅と茶の湯、そこにはあらゆるものを飲みこむ日本人古来からの習慣があるのですね。

自然とともに共生してきた日本人だからこそありえる世界。

だから宇宙までも取り込んでいったのでしょうね。

感謝の気持ちをたくさん込めながら。

あらためてこの時代、禅と茶の湯がカルチャースポットになれば自然と失われかけている日本の心、和の心を学ぶことができるのではないでしょうか。

それも、今の禅と茶の湯の家達ではなく、昔ながらの楽しく学べる場として。

浄住寺では禅と茶の湯を楽しく学べる場を作っていこうと思っています。

もちろん試行錯誤を繰り返しながら。

そこには新しい学びの場を求めて。

みなさまも是非ともお越しいただいてご意見をいただけましたら幸いです。

浄住寺でお会いできる日を楽しみにしております。

今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

和の素敵では、みなさまからも和に関する記事を募集しております。

お気軽に投稿いただけますと幸いです。

これからも宜しくお願いいたします。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld