寿司屋の歴史についてあなたにお伝えしたいこと

お寿司、お好きですか

こんにちは。

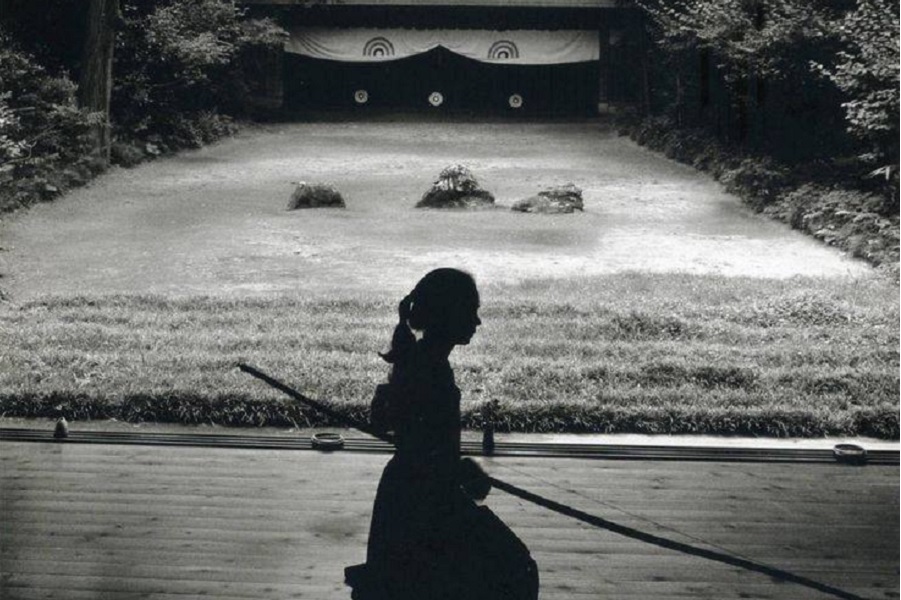

暖簾をくぐると、職人がカウンター越しで寿司を握る。

イメージするとこのような風景が浮かんできますよね。

寿司屋の歴史は、その店によって刻まれていますが、いつの時代から広がっていったのでしょうか。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

握り寿司の寿司屋の歴史は屋台から

握り寿司の発祥は江戸、今の東京です。

おにぎり感覚で、ちょっとお腹が空いた時に食べたくなる軽食として知られる存在に。

現代のような小さめの握りではなく、作られた当時は一口では食べられない程の大きさでした。

人気が出るまでの間は、あちらこちらに屋台があり、賑わっていったそうです。

これが江戸時代の寿司屋の歴史の始まりです。

初期の頃は茹でたエビやイカを

衛生面のため生の刺身ではなく、一度火を通したものを握っていました。

茹で海老やイカ、タレをつけた穴子など。

今でも人気のネタですが、イカも初期の頃は茹でていたということで、どのようなものだったのか食べてみたくなりますね。

マグロはそのままではなく、醤油漬けのものが食べられていたそうです。

立ち食い寿司

屋台から始まった握り寿司屋ですが、一杯飲みながら食べる落ち着いた大人の雰囲気とは違い、ファーストフードのような感覚で食べることが多かったと言います。

お客さんは立ったままで、職人が座って握るといったスタイルでした。

想像してみるだけでも、寿司屋の歴史は敷居が高いものではないことが伺えます。

立ち食いと聞くと、江戸らしい粋な雰囲気が伝わりますね。

ここからお店を構える寿司屋も生まれていきました。

寿司屋の歴史に暖簾あり

寿司は手で食べる習慣がありますよね。

そのため、お手拭きが欲しくなりますが、江戸時代には残念ながらお手拭きはありませんでした。

今よりも大きな握りを食べた後は、手が酢飯でべたべたしてしまいそうですよね。

そこで、帰り際に暖簾で手を拭いてから帰っていく人が多かったとの説が残されています。

おいしくて人気があるお店を探すコツとして、暖簾の汚さをチェックしていたそうですよ。

持ち帰りや出前も行うように

明治時代まで、寿司屋と言えば屋台という歴史が続いていきます。

屋台が繁盛すると、お土産として握り寿司を持ち帰るお客さんも現れるように。

容器を持ってきて、持ち帰っていく人もいました。

その場で握って食べるのではなく、注文をして職場や家まで出前をしてもらうというケースが多くなり出前が増えていったのです。

大正時代からお酒と一緒に

寿司屋の歴史に変化が訪れたのが、大正に入ってからと言われています。

屋台から店舗が増えていき、ちょっと立ち寄る店として、お酒も飲めるように。

職人と向き合うカウンター式の店内は、屋台の面影をそのまま残した形です。

社交場として寿司屋を選ぶ人が増えていき、今のようなイメージへと変化していきました。

1947年に寿司屋がなくなる

戦後になると食糧不足が続き、寿司屋の歴史にも陰りが見えるようになります。

営業が出来なくなり困り果てた時、配給のお米を持参してくれた人に提供したとの逸話が。 食糧難でも美味しく食べられるようにと、職人が作ったものがきゅうりの海苔巻きでした。

「かっぱ巻き」と呼ばれていますが、とてもおいしいと評判になり、今でもメニューに残されています。

昭和33年に回転寿司が

屋台がなくなり店舗型となり、金額が高く敷居が高いと感じるように。

この近寄りにくいイメージから、親しみやすく気軽に食べられる飲食店へと大革命が起きました。

自由にとって食べられる回転寿司が、寿司屋の歴史を進化させていったのです。

回転寿司は、低価格でおいしく食べられるため、身近な存在へと変わりました。

ありがとうございます

世界中で愛されている寿司は、日本に来たら必ず食べてみたい食事として挙げられる、日本を代表する食べ物です。

屋台から始まった寿司屋は、これから先もどんどん変化を繰り返して歴史を刻んでいくのかもしれません。

いろいろなお店に足を運んで、おいしくいただきながら味だけでなく店内の雰囲気も味わいたいですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

風水の歴史について!もっと詳しく知ってみよう

刺青と歴史上の人物の関連性について知ってみよう

歴史は自分の「ルーツ」です。

「勝者が歴史を作る」といいますが

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld