禅とは「こころ」の思想

禅とは

こんにちは。

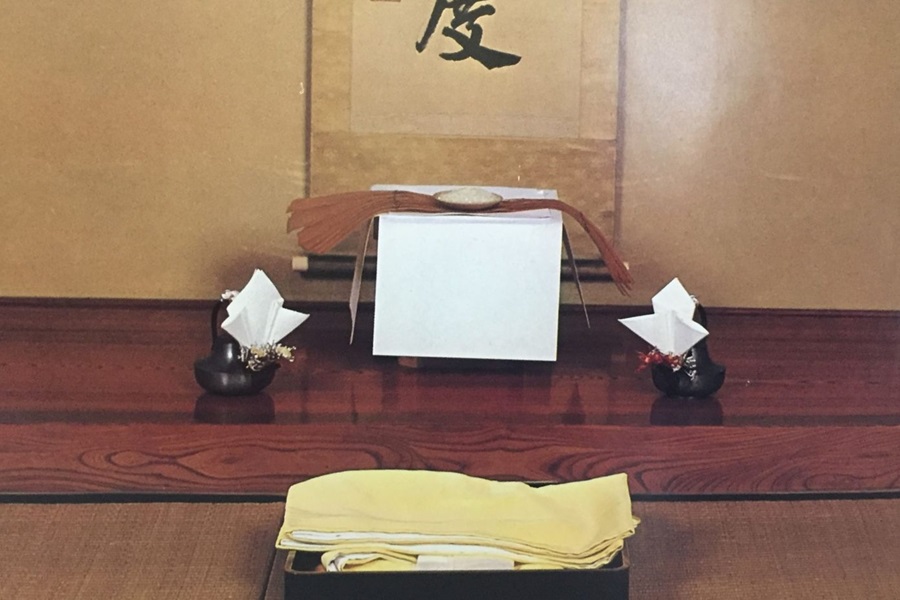

葉室山浄住寺は黄檗宗の禅のお寺。

とは、もちろん知っていますが、わからないのが「禅」とは何ですか?

「禅」とは座禅をおこない、瞑想して心を無にすること?

瞑想とは、「眼前の世界を離れてひたすら思いにふけること」と書いてはあるけど、思いにふけると無にはなれないですよね。

誰か教えて!

「禅のこころ 和のこころ」篠田暢之さんの本にこう書かれていました。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

禅とは以心伝心

日本人の「こころ」をかたちづくる過程で大きな影響を及ぼした仏教思想ですが、この仏教思想のなかでも、特に禅宗とはどのような思想なのでしょうか。

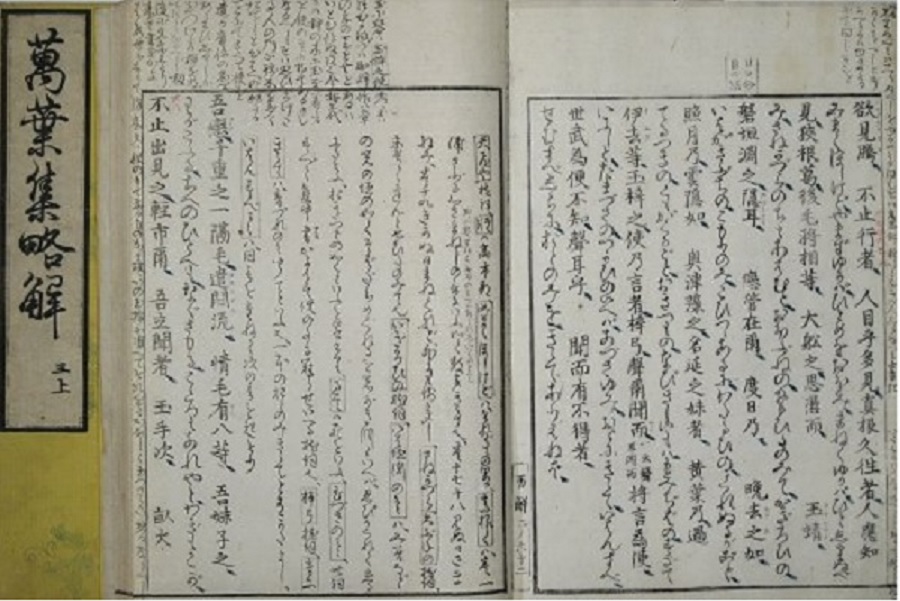

禅は、しばしば「不立文字(ふりゅうもんじ)」「教外別伝(きょうげべつでん)」「見性成仏(けんしょうじょうぶつ)」という言葉で説明されます。

これらの言葉は、仏教としての禅宗の基本的な姿勢をあらわす言葉です。

ひとことで言えば「以心伝心」という言葉にまとめることが可能ですが、この言葉は、禅とは無関係に現代の私たちでも日常的に使っている言葉でもあります。

本来の「以心伝心」は、文字で書いた経典を使うことなく「こころ」で理解する。

「教外別伝」は、経典に書かれた教え以外にもっと大切なことを伝える、という意味になります。

禅とは「こころ」で理解すること

つまり「不立文字」「教外別伝」等にもられたこの四つの言葉は禅宗の基本的な教えであり、文字で書かれた経典にたよらず、「こころ」で理解して「こころ」で伝えようということなのです。

禅宗では、すべての基本は「こころ」にあるとされています。

したがって、禅のすべては、「こころ」から発し「こころ」に至るという働きを重視した、きわめて精神性を重んじた仏教と言えるでしょう。

そうしたことから、禅の文化においては、「こころ」を表現した分野に多くの優れた文化遺産を残しています。

そもそも、禅の語源は、サンスクリット語で「瞑想」意味する「ディヤーナ」。

これが中国ぬ伝わり、「禅那」「禅」と音写されるようになりました。

当時も今も、禅の基本は、「こころ」を安静にして、悟りを得るということです。

サンスクリット語である「ディヤーナ」の、漢字への音写は「禅」となりましたが、漢字への翻訳は「定」です。

ですから、「禅」も「禅定」も、同じ意味を指していることになります。

禅とは無我の境地にいたること

つまり、禅とは、あらゆる雑念をはらい、一心、無我の境地にいたることなのです。

禅門では、先にも触れたように、経典などの文字にたよらずに、仏の教えを座禅という一行にもどし、「こころ」から「こころ」へと伝えることを根本としました。

釈迦の悟りは経典の外にあると考え、文字や口では説き得ない広大無辺の境地に向かって、限りなく修行する。

これが禅だということになります。

このように、禅は、ほかの仏教宗派から見ると、非常に哲学的な営みの強い仏教と言えるかもしれません。

同時に、「こころ」を最も大切なものとしていることから、心理学的な側面からも注目されてきました。

禅哲学者の巨人、鈴木大拙氏は「禅を語るには、心理学的な方法がなじんでいる」とさえ指摘しています。

ありがとうございます

中国の禅には見られない、深く内面に沈潜(ちんせん)する禅となりました。

中国の禅とは違う禅を志向したことによって、日本の禅は創意あふれる独自の禅となっていったのです。

その結果、中国の禅にはない「わび」「さび」の文化が生み出されることになりました。

まさしくここに、日本の禅の本領がうかがえるのです。

しかも、この特徴は、日本文化の精神的骨格を成すものとして、徹底されてきました。

禅と「わび」「さび」。

茶の湯と「わび」「さび」。

ん~、もっと学ばなくては、知らなくては。

奥深い、とっても楽しみな世界ですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

やっぱり、日本人の感性は独自に開かれていきますね。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld