「耳の秋」虫のすだきに目がさえる夜 雑音?とんでもございません

秋のむし、音色のお話し

こんにちは。

暑い夏が終わり、涼しくなると聞こえてきていた虫の声。

いつの間にか聞こえなくなってしまっいました。

音色がなくなりとっても寂しい、秋の夜長。

それでも月夜はまだまだ楽しませてくれます。

やっぱり日本人でよかった。

さて、今日は今朝の産経新聞に載っていた「産経抄」から秋の虫の音色のお話し。

こんな風に素敵な文章が書けたらいいな。

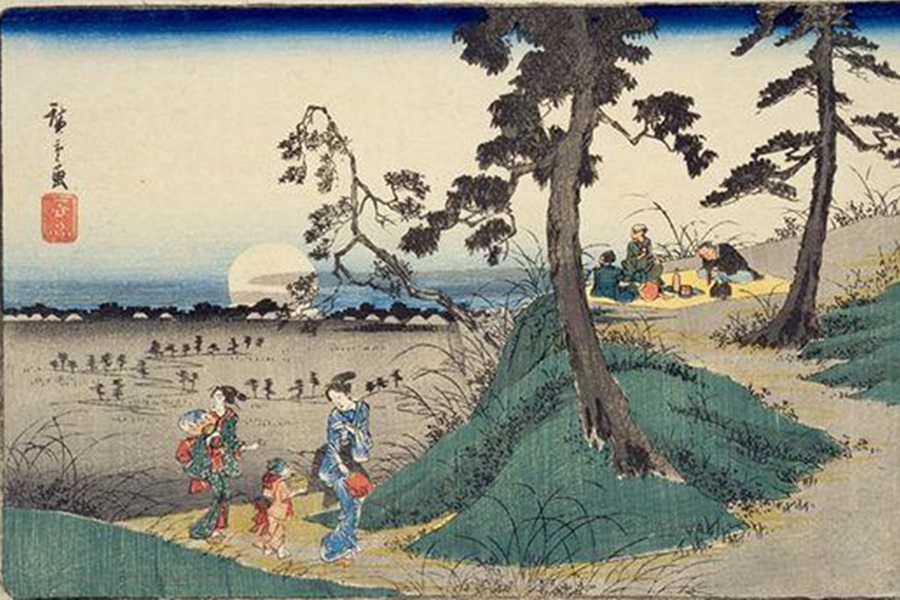

(絵:歌川広重「東都名所 道潅山虫聞之図」)

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

秋の夜の大合唱

わが家にはこの夏、2週間ほど居候の客がいた。

どこから来たのか、壁と棚の隙間を出入りしていたのは幼いコオロギである。

「ろくな食べ物もなかろう」と同情を催し、庭草に放してやった。

虫のすだきを耳にする度、草陰に消えた小さな命を思い出す。「すだく」は漢字で「集く」と書く。

虫たちの唱和はなるほど、声をかぎりにわが夜を謳歌する命の集いだろう。

日本では古代から歌や詩に詠み込み、アングロサクソン系の人々は「雑音」だとして聞き捨てた。

「日本人は虫の音を左脳で聞き、欧米人は右脳で聞く」の説がうなずかれる。

万葉集には「陰草(かげくさ)の生ひたる宿の夕かげに 鳴く蟋蟀(こおろぎ)は聞けど飽かぬかも」と声に聞きほれる歌があり、「蟋蟀の待ち悦べる秋の夜を 寝る験(しるし)なし枕と我は」と夜長を持てあます歌もある。

「耳の秋」から咲いた詩情の花といえる。

明日は「寒露」

虫のすだきに目がさえる夜も、あとどれほど続くだろう。

8日には二十四節季の「寒露」を迎える。

さわやかな秋涼(しゅうりょう)はつかの間、庭草に結んだ朝露は、やがて霜へと変わる。

先を急ぐ暦の足音がうらめしい。と、深まる秋を書き進めたところで、新潟県では6日の最高気温が35度を超えたとのニュースが届いた。

「異常」と呼ばれる空の変転には慣れているものの、虫たちにとっては歌声の調子が狂う迷惑な秋だろう。

手元の国語辞典を繰ると「すだく」には「呻く」の字もある。

うめく、か・・・

コオロギは成虫になった後、ひとつ月半ほどで短い命を閉じる。

彼とも彼女とも知れぬこの夏のお客が、暦を逆さにめくる無情の空模様に負けず、天寿を全うしてくれればいいが。

詩情と異常の行き交う秋に、草花を揺らす澄んだ声まで呻吟(しんぎん)に聞こえてくる。

(呻吟:苦しみうめくこと)

ありがとうございます

欧米人には雑音と聞こえる虫の音。

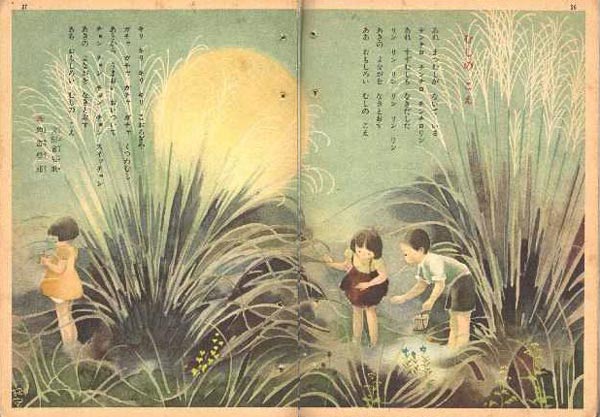

「虫」は秋の季語で、古より多くの人たちを楽しませてくれてます。

そう、「虫の声」、虫の鳴き声を「声」として認識するのは日本人とポリネシア人だけだそうです。

秋の虫たちがさまざまな声で鳴きます。

それらの声に「生きとし生けるもの」のさまざまな思いが知られるという思い。

人も虫もともに「生きとし生けるもの」として、等しく「声」や「思い」を持つという日本人の自然観がうかがわれます。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

虫の音も人の声も同じという日本人の文化は本当に素敵ですね。

参考

なぜ日本人には虫の「声」が聞こえ、外国人には聞こえないのか?

四季の美

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld