「風呂敷」? お風呂と関係あるの?

今日は風呂敷の日

こんにちは。

今日は旧暦1月8日、友引(丙戌)ひのえいぬ)

月齢7.2 上弦の月、半月ですね。

そして、「風呂敷の日」

平成12年から登録されたそうで、2月23日「つつみ」の語呂合わせで今日になったそうです。

さて、みなさま風呂敷を使われますか?

使ってない!

もったいない、こんなに便利なものはないのに。

では、今日は風呂敷について。

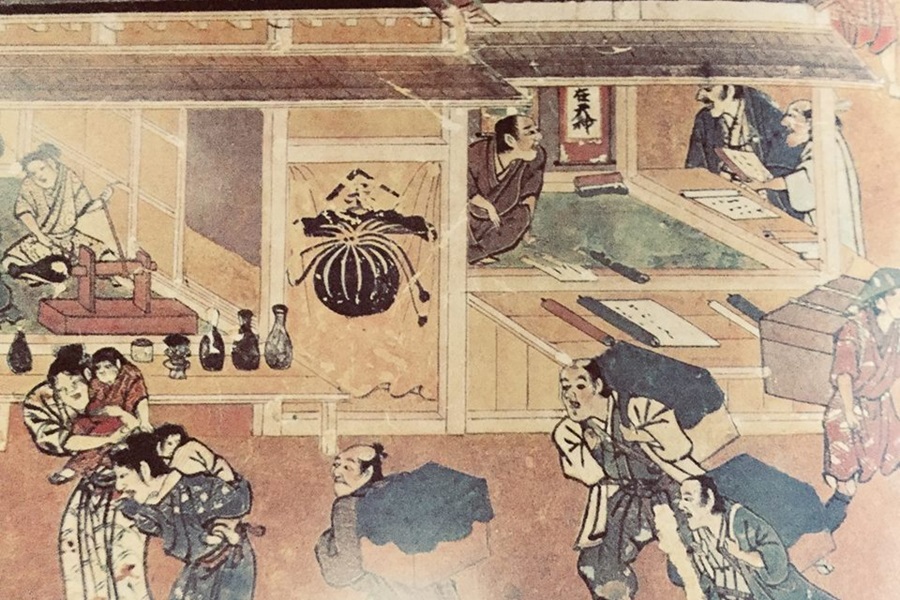

(巻頭の絵:背負いのさまざま 舟木家本「洛中洛外図屏風風」部分)

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

「風呂敷」

一枚の布がさまざまな形に寄り添います。

融通のきく袋物という発想は、布に親しんできた日本人ならではの知恵。

昔は、今のように紙袋がなかったので、買い物には必ず風呂敷を持って出かけました。

お稽古に行くにも風呂敷に荷物をまとめたものです。

一枚の正方形の布が、あらゆる場面に応じて表情を変えるというのが、風呂敷のおもしろさではないでしょうか。

風呂敷のTPO

風呂敷とひとくちにいっても、種類によってTPOがあります。

縮緬(ちりめん)地の高級な絹のものは、お届けものをするときに相手への敬意を表すために用います。

縮緬に家紋を入れた風呂敷が、最も改まったもの。

当代一流の日本画家の絵を下絵にした、美を追求したような京友禅の美しい風呂敷もまた、晴れがましい「よそゆき」といえるでしょう。

さらに、おめでたい模様、季節感のある柄などが続きます。

縮緬の風呂敷、木綿の風呂敷

縮緬の風呂敷は、内包みに使うもの、いわば包装紙の役割を果たすものです。

ですから、進物や手土産は包んだまま結ばずに、先方に渡します。

受け取った方はゆっくり風呂敷を開いて、よく見てから、お懐紙や半紙を「おうつり」として包み、風呂敷を返します。

大判で丈夫な木綿の風呂敷は、重い荷物を包むためのもの。

本を何冊も包んだり、お茶会のお道具を持ち運んだり・・・。

こちらは外包み、今でいう紙袋というわけですが、紙袋よりもよほどしっかりしたいます。

一枚の布を使いこなして、いかなる形、大きさのものも包んでしまうという融通性は、布に親しむ日本人ならではの知恵だと思います。

(文:日本を知りたい 和の美をめぐる50の言葉)

お風呂で使ってた風呂敷

風呂敷、もともとは、荷物を運ぶためではなく、お風呂場で使われていたそうです。

奈良時代に衣類を包む布、「平布」というものがありました。

自分の衣類と他の人の衣類と間違わないように、平布に包んで区別していました。

平安時代には平布を頭に載せて運んでいたそうです。

室町時代に入り、風呂が流行りました。

風呂に入るときは平布に衣類を包んで置いておき、風呂から上がると、その平布の上に座って身体を休めていたそうです。

江戸時代に入って、風呂上りに敷く布という事で「風呂敷」となったそうですよ。

面白い!

もちろん、昔のお風呂は、男は褌、女性は風呂用の下着なるものがあって入浴をしていました。

そのほかにも蒸し風呂の床にひいたり、足を拭くのにもつかわれていたそうです。

その後に脱衣かごや棚ができたきたので、本来の風呂敷としての役割はなくなってきました。

いつからモノを包むようになったの?

では、いつから物を包む風呂敷になったのでしょうね?

きっと、江戸時代の商業の発展とともに、商人たちが呉服や薬、そのほかのモノを包んで持ち運ぶようになったのでしょうね。

その中には、自分の紋や屋号を入れて目立つように。

歩く看板ですね。

そう、私も紋を入れた風呂敷を作りたいと思いながら、まだだ!

自分だけの風呂敷、とってもおしゃれですね。

ありがとうございます

私はいつも鞄に風呂敷をいれてます。

いざという時には、さっと広げて。

使わないときは、たたんで鞄に。

お茶会では、鞄からコートまで持ち物をすべて包んで、棚に置いておきます。

帰るときには、人目に付くように、私だけの風呂敷にしています(笑)

こんな楽しみも一緒にいかがですか。

こんなに便利なものはないですよ。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

日本の文化にはまだまだ素敵なものがあるのでしょうね。

楽しみがいっぱいです。

風呂敷を活用した生活~便利な風呂敷の使い方

風呂敷を活用した生活~なんでも包める魔法の包み方

風呂敷を活用した生活~色と模様の選び方

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld