ステキな人たち おりがみ会館館長 小林一夫さん

ORIGAMI

こんにちは。

今日のステキな方は、おりがみ会館館長の小林一夫さん。

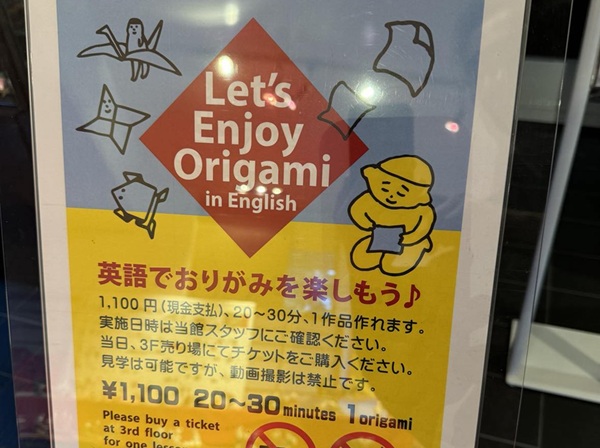

紙1枚あれば気軽に遊べる折り紙は海外のファンも増えて「ORIGAMI」として親しみやすくなりました。

館長の小林さんは80歳、いつもお元気で海外からの旅行者に大人気。

小林さんの折り紙には皆さん釘付けでした。

マジシャン!

実は私もずっと釘付けでした(笑) 小林さん、ありがとうございました。

これからも多くの人たちに折り紙のすばらしさを伝えてくださいね。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

折り紙はいつからもあるの

あたりまえですが折り紙は紙。

昔々はとても高価な品の一つ。

紙は610年(推古18年)その高句麗の僧侶、曇り徴(どんちょう)が墨とともに日本に製紙法を伝えたと言われています。

でも、それ以前に紙抄きが行われていたという説もありますね。

このころに使われていた材料は「麻」のうようです。

その後に「コウゾ」や「カンピ」という植物も原料として使われるようになったそうです。

はじめのころはもちろんとても高価な物。

写経や記録をするために紙を使っていましたが、神事に使われるようになり神への供物などさまざまな物を紙で包むようになりました。

また、小笠原家や伊勢家などによって礼儀作法が整えられてきましたが、紙包みの礼法としての儀礼法もそのころに整えられてきました。

なので、今のように鶴や兜を折るための折り紙ではなく礼法の一つとして紙を折って使われていたのですね。

おりがみ会館館長の小林さんは「何事も文化の背景にある素材のことを知っていないと専門家とはいえないです」と語られます。

その言葉通り、おりがみ会館には折り紙のもとの「紙」を染めるところとか習い事がたくさんあります。

先ずは行ってみましょう。

大人でもとっても楽しいですよ。

折り紙はすてき

折り紙の元である和紙。

和紙は薄くて破れにくいのが特徴ですね。

それまで書写することがとても重要な用途でしたが、紙の製造の進歩に伴い需要が増え、襖や屏風など住まいや趣にも使われるようになっていいきます。

やがては障子・提灯・行灯・扇子そして紙衣までへと用途が広がっていきました。

このような流れの中で、供物を包んだり、形代として神事に用いたりする紙の造形もいろいろなものになっていきました。

折り紙の直接のルーツと言われている護符や香包みなど包みの文化(儀礼折)も紙の用途が多様化する中で生まれてきました。

(参考:東京おりがみミュージアムより)

ありがとうございます

今、書きながら「かみ」と検索してますと「紙」はもちろんですが「神」「上」「髪」とでてきます。

「紙」は「神」なんですね。

昔々、人間一人一人が心で思っていたことが言葉となり語られ、そして文字ができました。

(日本人はとても平和な村だったから世界中でも文字はとても遅いですけどね)

紙がない時代の昔々は木片や竹片に墨で字を書いていました。

もちろん字を書ける人も少ない時代です。

その後、大陸から紙が入ることにより多くの人が字を覚え、詩などを詠んでその思いを紙に書くことができるようになりました。

そうなんです、「紙」は「神」なんです。

わかるかな?

その紙を今では使い捨て。

大量にあるから、ありがたみもなくなってますからね。

でも、改めて「紙」は「神」なのです。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

紙を大切にしましょうね。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld