和の心 「お蔭と感謝」本居宣長より

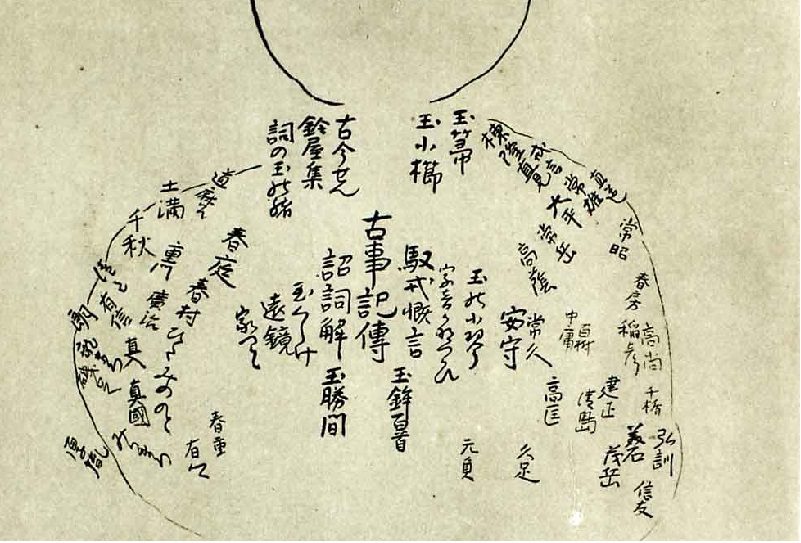

恩頼図

こんにちは。

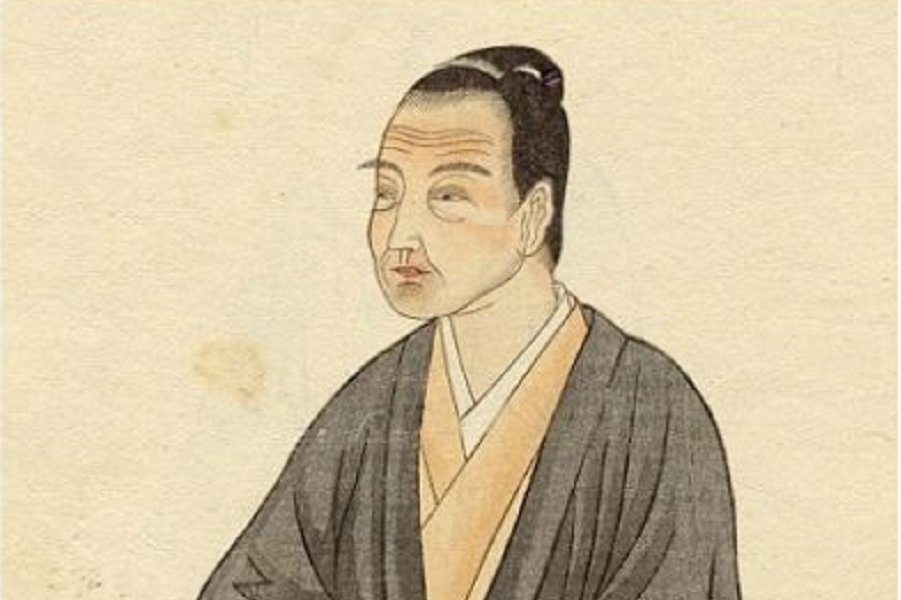

本居宣長の言葉。

「みくまりの 神のちはひの なかりせば うまれこめやも これのあがみは」

(現代語訳:吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)の神のおかげがなかったら、私はうまれていただろうか、きっと無理だったろうな)

(寛政十一年若山行日記)

この歌は吉野水分神社への三度目の参詣をした七十歳のときの作で、これが最後のお参りになるかもしれないという思いがあったのでしょう。

宣長は、父がこの神社に祈願して授かった子どもです。

養子の大平が描いた「恩頼図(おんらい)(みたまのふゆのず)」があります。

「恩頼」とは、本来は神のご加護、お蔭のことですが、その観点から眺めた宣長の系譜です。

上段中央には、水分の神、その左右に両親、その脇には師の契沖や賀茂真淵、それから孔子や紫式部など先人やライバルの名前が挙げられています。

この人たちのお蔭で宣長が生まれ、成長したという意味でしょう。

中段は宣長、下段には子ども、弟子、著作が列挙されます。

実はこの図は、日本人の心性を解き明かす壮大なアトラスでもあります。

私たち一人ひとりはみな自分の「恩頼図」を持っています。

神々や祖先、出会った人たちなどから、たくさんのお蔭をこうむって生まれ、次へとつないでいくのです。

そのように考えると、次の身の処し方が決まります。

「感謝」です。

宣長は、このお蔭と感謝の連鎖の中に日本人の生はあると考えたのです。

(文:日本人の心 本居宣長・吉田悦之著)

ありがとうございます

恩頼図、この図をそう呼ぶのですね。

私も恩頼図を持ってるわけです。

本当にそうですね、多くの方のお蔭があるから今まで育つことが出来ているのですよね。

感謝!です。

そして、次へつぎへとつないでいくのが生きてる人の役目なんでしょうね。

しっかりとつないでいかなければ。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld