発酵について学んでみましょう

発酵お料理より

こんにちは。

昨日、浄住寺でお味噌作りをしました。

そして、みなさんとのお昼は、お味噌造りを指導して下さった和田先生お手製の発酵お料理の巻きずし。

甘酒から始まって、とっても楽しく美味しい時間でした。

で、醗酵って何?どんなもの?って知らないことばかり。

そこで、叔父の本にこのように書いてありましたので、みなさんと学びましょう。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

叔父のご本「神道 <はだ>で知る」より

江戸時代の話をしましょう。

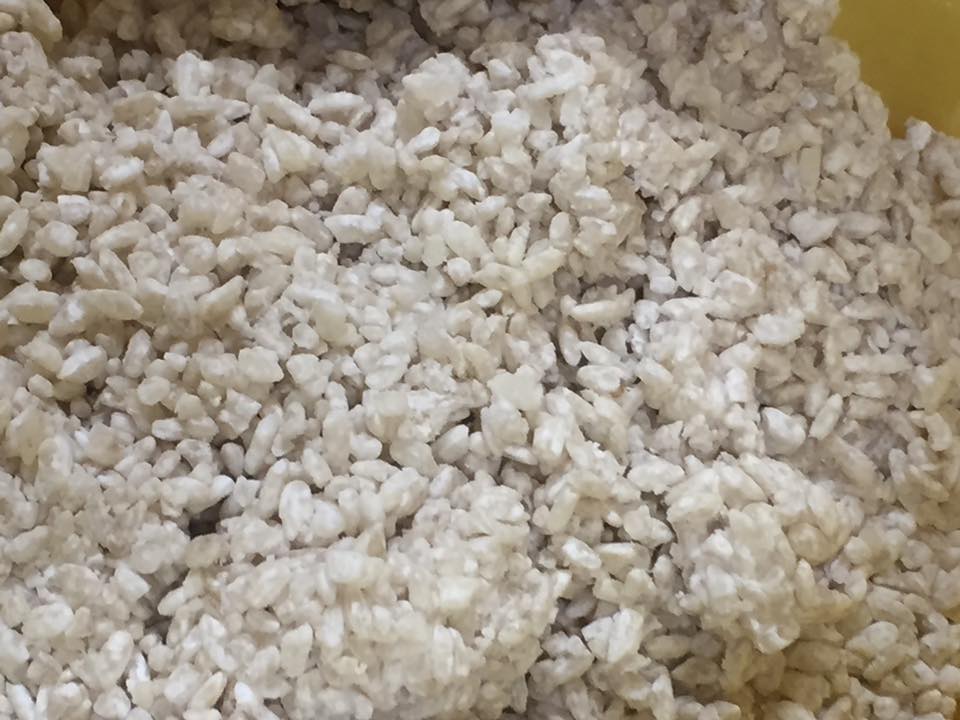

例えば麹です。

米を蒸し、それにコウジ菌を繁殖させた麹は、やはり元の米に比べて驚くほど栄養価が高まります。

この麹に湯を加えて一夜おいて飲むのが、甘酒です。

だから麹成分の抽出物のような飲み物です。

江戸時代にはこの甘酒が、夏の飲み物として庶民の間に広まっていたことが、記録に残っています。

甘酒を科学的に分析してみると、ブドウ糖が極めて高く、コウジ菌の酵素によって、米のタンパク質が必須アミノ酸群に変えられて豊富に含まれ、またコウジ菌が米の表面で繁殖する際、ヒトの生理作用に必要不可欠なビタミン群を多量に作り出して、米麹に蓄えているのです。

こうした成分が溶け出してくるのですから、甘酒はいわば江戸時代の総合ビタミン・ドリンク剤であり、今流行の必須アミノ酸強化飲料だったわけです。

栄養に乏しく、七月から九月までの夏の三か月に死者が極めて多かったその当時、甘酒の一杯は人々の消耗した体に、いかに劇的な効果があったことか、冬の飲み物のイメージが強い甘酒が、江戸時代の夏の風物詩だったのは、そんな理由からです。

私たちは今、病院に入院すると点滴を受けます。

これは栄養補給のため、血管からブドウ糖液と必須アミノ酸類、ビタミン類の溶液を送り込むのです。

しかしよく考えてみると、それは甘酒の成分と同じなのだから驚きます。

日本人は発酵食品のこの奇跡的な力を経験的に理解し、暮らしの中に上手に取り入れてきたのです。

ありがとうございます

昔の人は、経験的に理解してきたのでしょうね。

分析技術のない時代に、甘酒がとっても身体にいいと知って飲んでいたわけですから。

素晴らしいですね。

でも、今の時代、発酵食品を口にすることは本当に減りました。

長い長い間、食べ続けていた日本の食事がいつのまにか洋風になってしまってとっても残念。

日本時には日本の、もっと言えば地の食事、地産地消がとってもいいのに。

さて、これから、浄住寺にお客さまが来られたら甘酒をお出しできるようにしたいです。

和田さん、手ほどき宜しくお願いいたします。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld