相手を思いやる「おことわり」のしかた

下手な言い訳は無用

こんにちは。

早いもので11月、霜月に入りました。

別名「末つ月(すえつつき)」、もうじき今年も終わりますよって言われてるみたいです。

このころから年末、12月の忘年会などの予定も入ってきますよね。

えっ、もう12月の予定はいっぱい!ですか?

そんな忙しいときだから、新たなお誘いが入ってくるのではないですか。

このような時、申しわけなくて、どのようにおことわりしようかと考えてしまいます。

おことわりの極意は、相手も自分も気持ちよく。

下手な言い訳は逆効果。

「ありがとう」のひと言で、相手のやさしさを尊重することも大切です。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

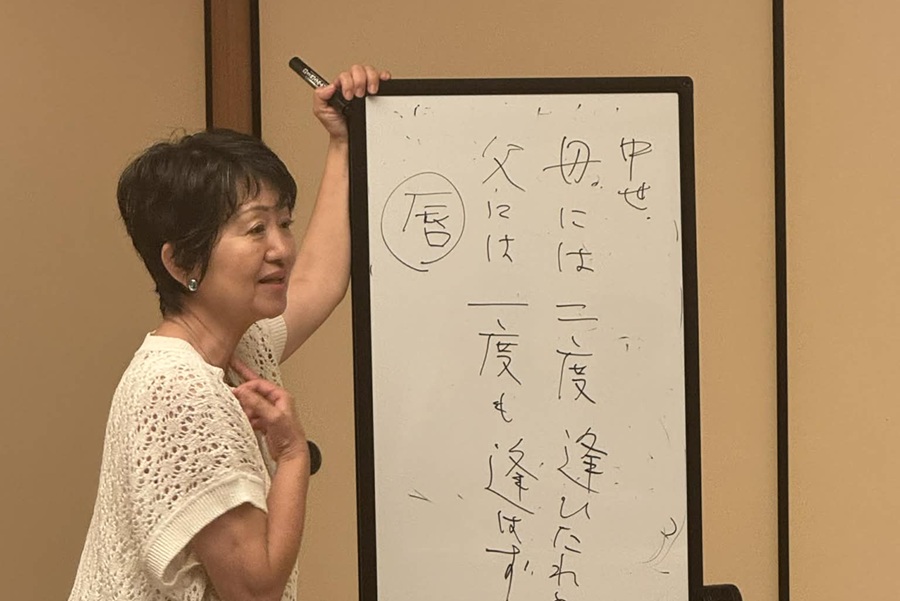

「おことわり」

「おことわり」には勇気がいります。

でも嫌々ながら誘いを受け、その後、重い気分を抱えるよりも、理由を言ってきちんと断ったほうが、ずっと気持ちがいいと思います。

心がけたいのは、相手も自分も気持ちよくカドが立たない「おことわり」が、無理をしない人間関係をつくるうえでは大切なことです。

「おことわり」のときには、まず下手な嘘をつかないことです。

「先約がありますから」、「用事があるので」と理由をはっきり言いましょう。

あなたと出かけるのが嫌なのではなく、「たまたま、その日の都合が悪い」と伝えることがいちばんです。

「何時にどこへ行く」という用事ではなくても、たとえば「疲れているから家でのんびりしたい」という自分で決めた小さな予定でもいいと思います。

それも先約のうちではないでしょうか。

また「カドを立てない」ためには「ありがとう」のひと言が大切です。

「誘っていただいて、ありがとう」という言葉をひと言つけ加えたうえでおことわりする。

それだけで、相手のやさしさが尊重され、場の雰囲気もずいぶん和むものです。

京都の人はよく「ちょっと考えさせてもらいます」という言葉を使います。

これなどは、曖昧さの中に相手を傷つけないという気持ちを秘めた「おことわり」の代表的な例だと思います。

椀曲的な「おことわり」に長けた京都らしい表現といえます。

ありがとうございます

ちょっとした相手への思いやり。

「おことわり」するときも一緒。

曖昧さの中にも日本人らしいこころが隠されています。

そんな日本の文化を大切にしていきたいものです。

浄住寺ではこれから、この和の文化を学べる講座をしていきたいと思います。

その時は学びにお越しくださいね。

お待ちしております。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

(最初の浮世絵:葛飾北斎「富嶽三十六景 東海道吉田」

参考

いつも心に、幸せ言葉

一木一草に神がやどる <和の心>

感謝の言葉を伝え合うことの大切さとは

ひらがなで読めば日本語の不思議がわかるんですよ

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld