「こたつ」の季節がやってきた~歴史編~

私の大好きな「こたつ」

こんにちは。

2017年は、例年よりは少し早く秋が来たように感じましたが、それでもあっという間に「こたつ」の季節になりますね。

最近はモダンなこたつも販売されていますが、こたつも日本の素敵な文化ではないでしょうか。

今回はこたつの歴史についてご紹介したいと思います。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

「こたつ」はいつ生まれた?

今のこたつは電気で温めますが、当然、昔は電気などありません。

暖をとるといえば、囲炉裏の火しかありませんでした。

こたつの原型が登場したのは室町時代。

囲炉裏の「おき」と呼ばれる消えかけた炭に灰をかぶせ、その上に足のついた台を置いて衣服をかぶせて使ったのがこたつの始まりと言われています。

その後、布団をかけるようになったようですね。

江戸時代のこたつ

やぐらに組んだ台に布団をかぶせた「やぐらこたつ」と呼ばれるものが、江戸時代になると現れました。

これは別名「高こたつ」とも呼ばれていたそうです。

その後、床をさらに深く掘ることで腰掛けることができる「腰掛けごたつ」「切りごたつ」など、様々なタイプのこたつが生まれました。

一般家庭に普及したのは、そのさらに後に現れた可動式のこたつ。

火鉢とやぐらを組み合わせたものでした。この持ち歩ける暖房器具は、「行火(あんか)」とも呼ばれていたようです。

炭を使うのであまり長い間温かさは持ちませんし、火加減・熱加減が非常に難しく、火傷してしまうこともあったようですね。

江戸時代の終わりころには、瓦や陶器で囲んでいた行火は木製の囲いに変わり、安全こたつというものも開発されました。

掘りごたつは明治時代から

現代でも人気の掘りごたつ。

正座に慣れない現代人にはありがたいシステムですね。

この掘りごたつが一般家庭で見られるようになったのは明治時代。

なんとこの掘りごたつを発明したのは、日本人ではないのです。

誰かというと、イギリス人陶芸家のバーナード・リーチという人だと言われているのです。

発明したきっかけというのが、正座が苦手だったこと。

正座をせず、腰掛けられるタイプのこたつが欲しいという気持ちは、西洋文化に慣れ親しんだ現代人なら頷けますね。

昭和中期から昭和後期は木炭から豆炭に

熱源として木炭が主流であった頃は、どうしても熱の持ちがあまりよくありませんでした。

そこで出て来たのが豆炭です。

豆炭は木炭を粉状にして固めたもので、ゆっくりと燃えるので2時間くらいは燃え続けるのだそうです。

また空気の接触を減らすことで、豆炭はより長く燃え続けるので、鉄製の箱状のものに入れることで空気を遮断し、一晩中温まることができるようになったのです。

この豆炭を使った行火は「豆炭行火」と呼ばれていました。

そしてこの豆炭行火は後々こたつへ利用されるようになります。

テーブルの下に豆炭行火を取り付けて使う、豆炭ごたつの誕生です。

豆炭ごたつになると火事の心配は減りましたが、一酸化炭素中毒の危険性は変わらずあったのです。

ちなみにこの豆炭行火ですが、古民家体験のできるお宿などに冬場宿泊すると、今でも実際にお布団の中で暖をとるのに使わせてもらえることがありますよ。

電気こたつが普及したのは戦後

大正時代から電気こたつはあったようですが、一般に普及していったのは戦後のことだそうです。

電気こたつの何が一番良いかというと、それは安全性です。

それまでは直接火(木炭や炭団など)を使って熱源としていたので、火傷や火事の可能性もありました。

また、一酸化炭素中毒の危険性も当然あったのです。

これが電気になったことによって、火事や事故の心配をせず、安心安全にこたつを使用できるようになりました。

ありがとうございます

エアコンの性能も上がり、床暖房などの便利な暖房機器も増え、こたつを使っているご家庭は減っているかもしれません。

しかし、この日本の伝統文化とも呼べるこたつは、室町時代から現代まで、形を少しずつ変えながら人々を温めて続けてくれていたのです。

この文化を、絶やすことなく伝えていきたいものですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

木枯らし1号 風の名前いくついえますか?

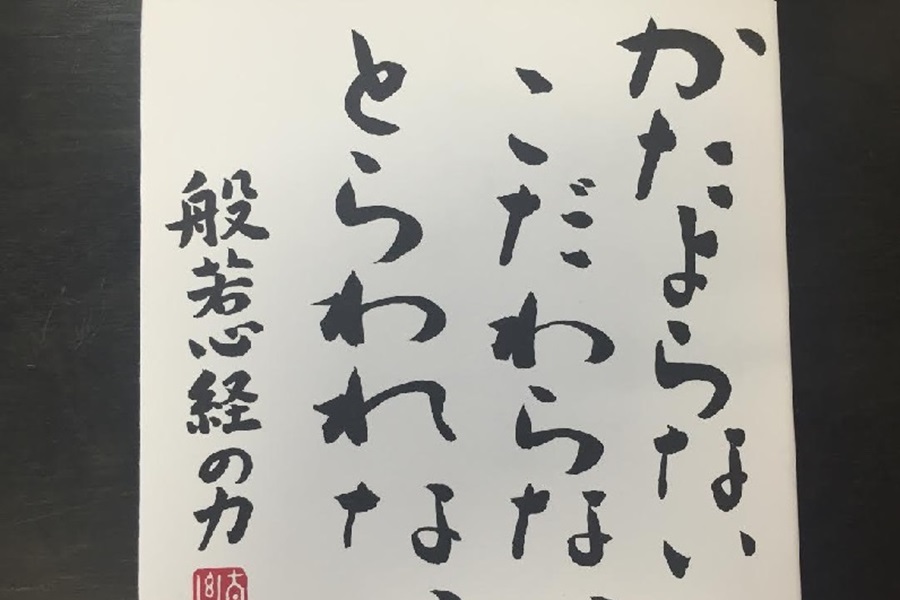

本 「気持ちがホッとする 禅のことば」(著:酒井大岳さん)

風呂敷を活用した生活〜便利な風呂敷の使い方5選+おまけ〜

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld