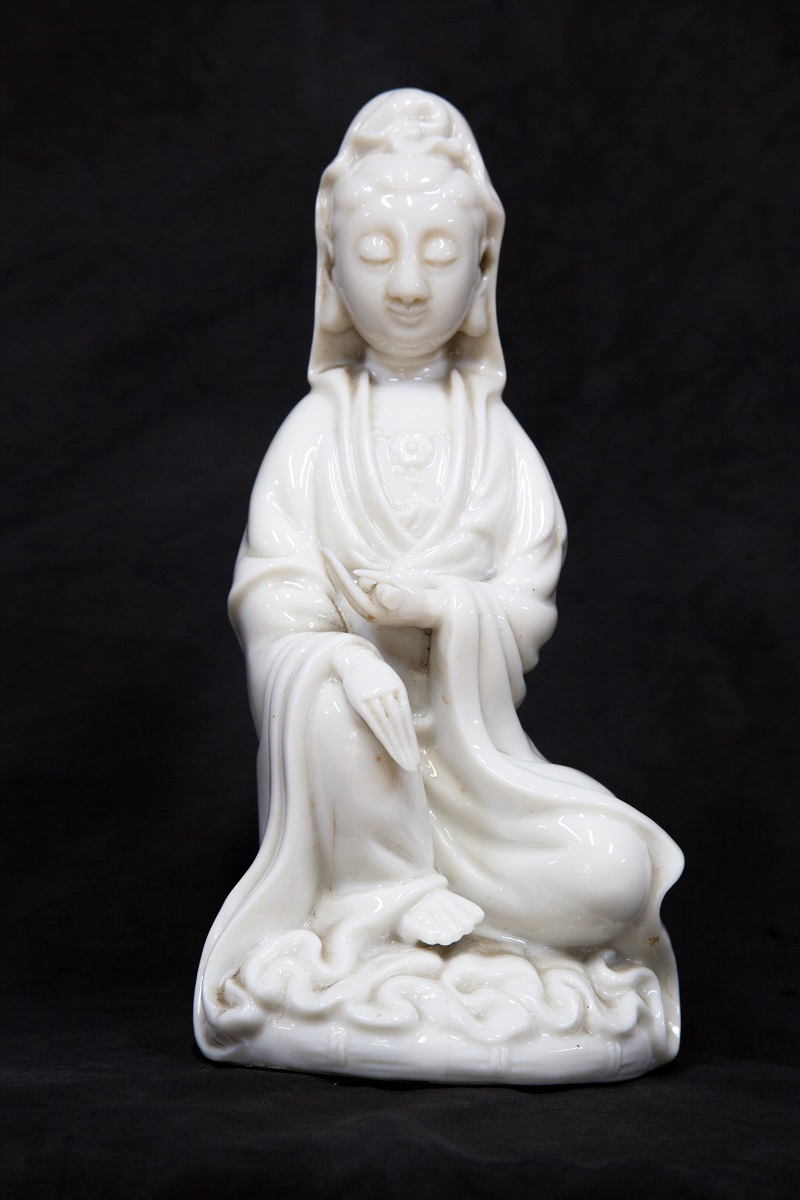

「白衣観音」 浄住寺の観音さま

今日は白衣観音(びゃくえかんのん)さま

こんにちは。

語源の「白い衣をまとう」という意味から、白衣観音と名づけられました。

インドで生まれた変化観音に対して、中国や日本でのみ信仰されてきた観音菩薩に三十三観音があります。

三十三に姿を変えて人々を救う菩薩とされている観音さまの「三十三:という数字にあわせて江戸時代にまとめられました。

白衣観音はその観音さまの一尊です。

また、阿弥陀如来の妻ともいわれています。

観音菩薩の母とも。

そのため女性的な表現をされることが多いです。

浄住寺の白衣観音は陶器。

一般的には蓮華座の上に座り、右手は与願印で、左手に蓮華を持つ形とされています。

浄住寺では、蓮華座の上に右足立膝、右手は手のひらを膝頭に置き、左手は経典を持っていらっしゃいます。

お顔は目を閉じて瞼くっきり、まるでマリアさま。

いつも優しく私たちを包んでくれます。

観音信仰

観音像は仏教渡来とほぼ同時期に日本にもたらされ、私たち日本人は奈良期を通じて霊験あらたかなほとけとして敬いました。

ただし、主に皇族などの上層階級が信仰し、仏像の多くがそうであったように庶民とはおよそ縁遠いものでした。

しかし、観音菩薩はほとけの「慈悲」の働きを形に表したものであり、衆生(民衆)を種々の苦難から救います。

庶民の側からすれば、今生での切なる願いをかなえてくれるほとけが観音、つまり現世利益のほとけでした。

このような観音の性格からか、平安期には庶民にも観音信仰が広がります。

上は皇族・貴族から下は地方官の郡司や武士、庶民にいたるまで観音詣でが盛行します。

観音信仰の広まり・高まりをよく示すのが「古今物語集」などの仏教説話集で、観音に祈願する各層の人びとが描かれています。

そもそも「古今物語集」に収められたほとけの霊験譚で、最も多く登場するのが観音なのです。

そして観音菩薩霊験譚では、明け方近くの夢に観音が現われて何事かを告げる「夢告」のシーンがしばしば出てきます。

近代以前、特に中世(12~16世紀ごろ)においては夢を現実と同等、ないし現実以上にリアルなものとして考える人が多かったのです。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

浄住寺でお待ちしています。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld