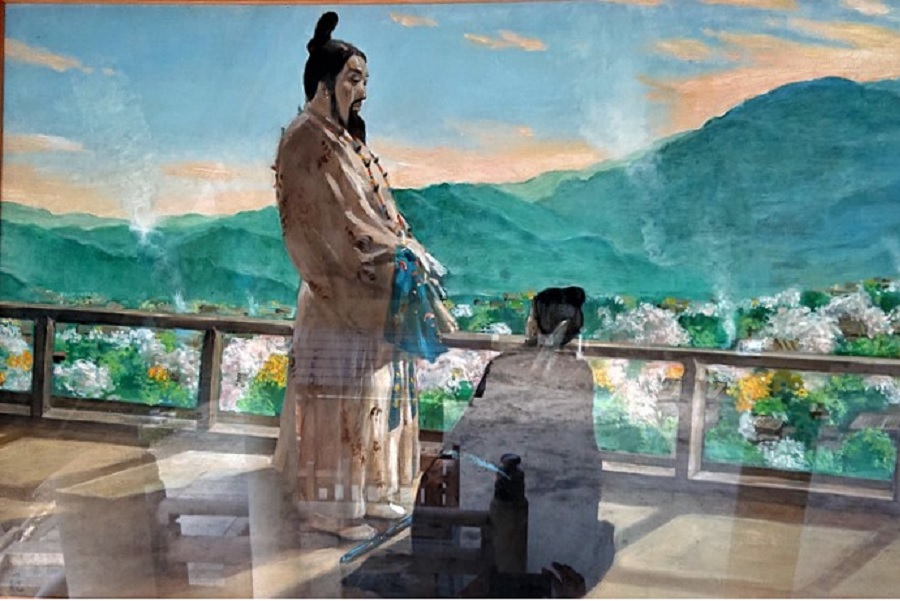

日本のならわし 正月とともに

伝統文化の思い

こんにちは。

みなさまは、三が日をいかがお過ごしでしょうか。

初詣は行かれましたか。

元旦の朝は、お屠蘇で新年をお祝いして、神さまに捧げたお節を囲んで家族団らん。

古よりの日本の風習。

そこには先人たちの自然と共に、目に見えない神を崇める思い、そして家族の安寧を祈る気持ちがたくさんあるのですね。

正月二日だから、白井明大さんの素敵なお話しより。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

なぜ、今の時代へも続くのか

お正月はなぜお正月というのでしょうか。

二月に豆まきをするのは?

お雛さまを飾ったり鯉のぼりを上げたり、短冊に願い事を書いたりするのはどうして?

ごく当たり前にしている行事には、一つ一つに物語があります。

受け継がれてきた心があります。

私たちの祖先は、春に種をまき、秋に実りをいただいてきました。

めぐる四季を感じながら、自然の恵みに祈り、感謝を捧げて暮らしてきました。

それは、遠い昔からのこと。

これは素朴なもの。

なのになぜ、いまでもそれを大事に感じるのでしょう。

大そうじをして新年を迎えることも

夏のお盆には帰省することも

大晦日には除夜の鐘の音を聞くことも

桜を愛で、月を眺め、紅葉を楽しむことも

移ろう季節とともに、ふだんの日々と

特別な節目をくりかえす営みのうちに

幸せを感じる知恵が、いまも息づく暮らしのならわしかもしれません。

ひとつだけの願い

もし私たちの文化が、これまで生きてきた古来の人びとの営みの積み重ねであるなら、ひとつだけ願うことがあります。

中国や朝鮮半島などから海を越えて伝わってきた、数々の知恵の贈り物。

それらが、いまに連なる豊かさの糧になってきたことを、私は忘れたくはありません。

自身の文化を本当に愛することは、相手の文化をも愛し、尊敬し、感謝することではないでしょうか。

アジアの、そして世界の人びとの対して、いつでも変わることない友愛の気持ちを。

さまざまな文化が溶けあって生まれた、この島国の暮らしのならわしとともに、大事に育み続けて行きたいと願ってやみません。

(文:本「暮らしのならわし 十二か月」より 著:白井明大さん)

ありがとうございます

これらの習わしがどんなに薄らいで見えても、今の時代へと続いているのはなぜだろうかと考えるとき

その答えは、古きものに心打たれる自分自身の胸のうちに在るように思えてきます。

一つ一つの行事の背景に、こんなにも何層もの歴史の折り重なりがあるのかと、目からうろこが落ちます。

今、大切なことは、いつまでもいつまでも繋げていくこと。

そして子供たちに素敵な日本を楽しんでもらうこと。

子供に、「この国の未来に楽しみがあるのですか?子どもが生まれてきたら、幸せになれると思いますか?」と。

そうですね。

子どもにこのように想わせるのは、私の責任。

高度成長、経済成長にのせられて、お金を得る事だけに時間を割き、みんなより私がよければと。

なんでも文句を言ったら言ったものの勝ち。

すぐに人のせい。

核家族と言われ、ご飯はコンビニで買って一人ご飯。

大量生産、安いからと何でも買ってしまい、年末にはゴミの山。

言ったらきりがない。

本当の幸せってなんでしょうか。

お金?

物?

社長さんになること?

もうそんな時代は終わりにしませんか。

陛下のご譲位のご発言とともに、みんなの目が覚めないと。

もちろん、私から。

「あたたかい心」

「まあるい心」

「やさしい心」

大切にしていきませんか。

今年から。

今日も最後までおお読みいただきまいて、ありがとうございました。

日本は本当に素敵な国ですね。

参考:「随神の道」 平安神宮

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld