暦をお持ちですか? すべてはつながっているのですね

暦は自然のお知らせ

こんにちは。

みなさまはカレンダーではなく暦を見ることありますか。

暦というのは、季節の移り変わりや循環を把握するための技術ですね。

植物を取りに行ったり農作業を翁卯において、季節の移り変わりがわからなければ、人間は生活していくことが困難でした。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

暦の語源

暦の語源は日読み(かよみ)や来経数(けよみ)であるといわれています。

暦は、今を確認して知って、季節を感じてこれからを予知するために作られたものです。

したがって、暦の主な目的はこれからの生活の予定を立てていくことかもしれません。

イギリスのストーンヘンジや日本の縄文時代の環状列石も暦のために作られたかも。

太陽と月の動きを観測していたのではないでしょうか。

季節というのは、自然の変化で、その季節を把握するのに、草木の生育を見ながら感じることもできますが、自然は毎年同じではなく、そのために太陽と月と星の動きを知りながら季節を確認していました。

江戸時代の暦

江戸時代の人口は二千八百万人。

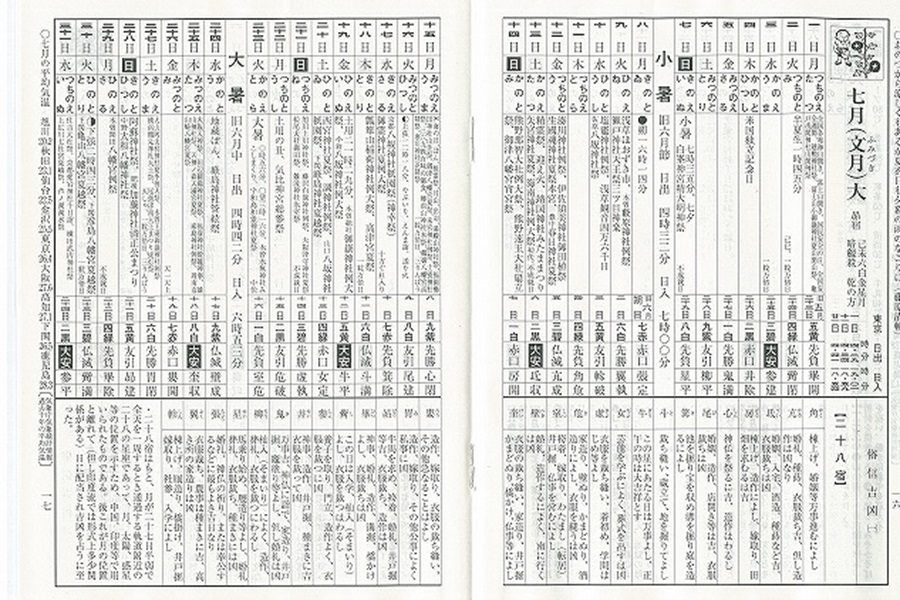

そのなかで約五百万部の発行部数だったという、当時の暦。

ほぼ当時の一家にひとつという計算になるようです。

需要に供給が追いつかず、全国各地でオリジナルの暦がつくられ、しかも山村の字の読めない人のために図解された暦まであったというから、いかにたくさんの人々の手に渡り、利用されていたかがわかります。

旧暦を使うと生じるズレも、大小暦などにして、複雑さも逆に楽しんでしまう割り切りの良さはお見事。

様々なタイプの暦をみれば、方位の吉凶や干支、五行、月の満ち欠けなど、細かにぎっしりと描かれています。

当時の人々は四季の恵みを感じて日々を生きていく積み重ねが、何か大切なものを育むことを知っていたのでしょう。

支払いなどを記録する暮らしの実用的必需品だったと同時に、やがてやってくる季節のきざしや気配を読み取り、うつりゆく季節を愛でる感性を楽しむためのものでもあったようです。

自然と共に

暦とともに生活しているうちに、天体や生きもの、自然との関わりを学び、それが人間にとって大切なものであることを、くりかえし感じとっていったのでしょう。

旧暦にかわり、太陽暦が用いられるようになった現代にも、季節感を感じるのに便利な二十四節気や七十二候があります。

細やかな季節のきざしや気配を感じるということは、いわば、天体の動きをふだんの暮らしのなかで身近に感じながら生きるということ。

天体の動きはすなわち宇宙の動き。

大いなるものを日常に感じつつ生きる喜び。

暦を身近に感じる暮らしとはそういうものなのだと、昔も今も、感覚的に日本人は知っているのではないでしょうか。

参考:ほんとうの「和」の話

ありがとうございます

人は古来より、自然と共に、天空の太陽、月、星と共に暮らしてきたのですね。

多分、ついこないだまで。

でも、現代において自然を感じながら生活をしている人はほとんどいないでしょうね。

ただただ感じているのは、今日のように「暑い!」と感じるくらいでしょうか。

その自然も、人間たちの勝手によって崩壊寸前、もしかしたら、もう取り返しがつかないのかも。

日本は温暖ではないですよ、もう、亜熱帯です。

最近の異常気象を「おかしい」と感じている人もいるでしょうが、「だから」で終わってしまいます。

私もその一人かな。

あらゆることが可笑しくなった現代。

笑うしかないのかな。

みなさん、手をとめて一度考えてみませんか。

暦と見比べながら今を。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

日の出とともに起きて、日が暮れると寝る、そんな生活ができたらいいですね。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld