お茶席にどうして掛け軸があるのか

今年のお軸は「無事」

こんにちは。

昨日は、薬師寺さんの吉祥天茶会・香の会に行ってきました。

毎年の年始の楽しみの一つ。

今年も何かあたりますように。

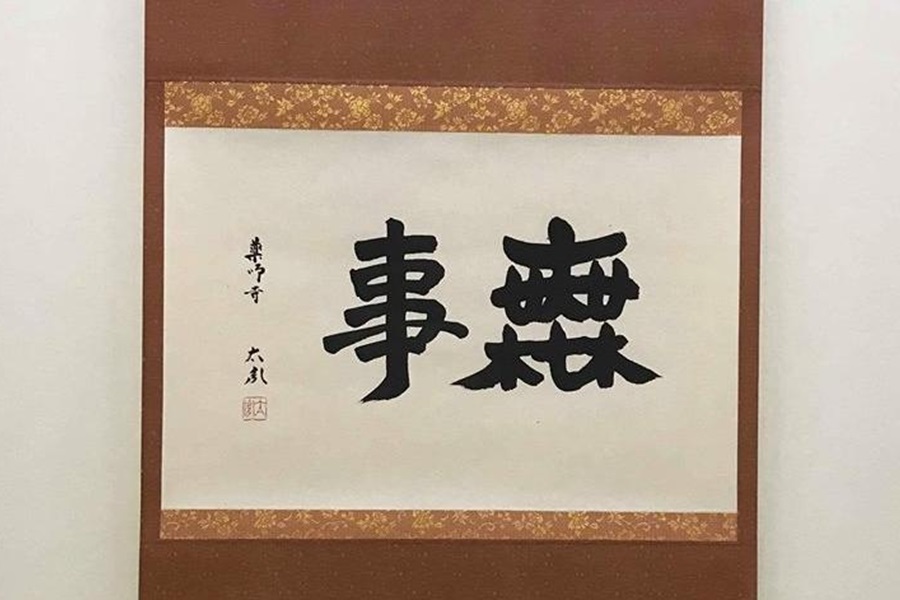

お茶席には、もちろん村上倪下直筆の軸が掛かっていました。

今年は「無事」。

何事もないことが一番。

簡単そうで難しいこと。

できそうで出来ないことですね。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

お茶席に掛け軸はどうしてあるの?

そもそも何で掛け軸が掛けられてるのか?

掛け軸(かけじく)は、裂(きれ)や紙で軸物に表装して、床に掛けられる書や画で、茶道ではふつう「掛物 (かけもの)」 といいます。

『南方録』に「掛物ほど第一の道具ハなし」とあるように、茶席で最も重要とされ、茶事や茶会の主題というべきもので、茶道の道具の取り合せの中心となるものです。

室町時代には唐絵が多く掛けられていましたが、村田珠光が一休禅師から墨跡を印可の証として授かってから、仏画や唐絵に代わって墨跡を掛けるようになりました。

その後、武野紹鴎が藤原定家の「小倉草子」を掛けてから、茶席に古筆を掛けるようになります。

そして、江戸時代に入ると古筆切や色紙、懐紙が、宗旦時代からは茶人の画賛も掛けられるようになります。

掛け軸には思いが込められています

お客さまを招いた茶席(茶会、茶事など)の思いは、掛け軸の言葉に表わされています。

この言葉の意趣で、お客さまをお迎えし、お客さまにはその意趣で、安らぎの時を過して戴きいという思いからですね。

掛け軸の言葉は、書かれた文字の通りではなく、その奥には必ず、禅茶の心、日々の生き方への諭(さと)し、自分づくりのヒントが内包されています。

これこそ大事な茶道の要素、「茶道は奥が深い」と言われる由縁です。

ありがとうございます

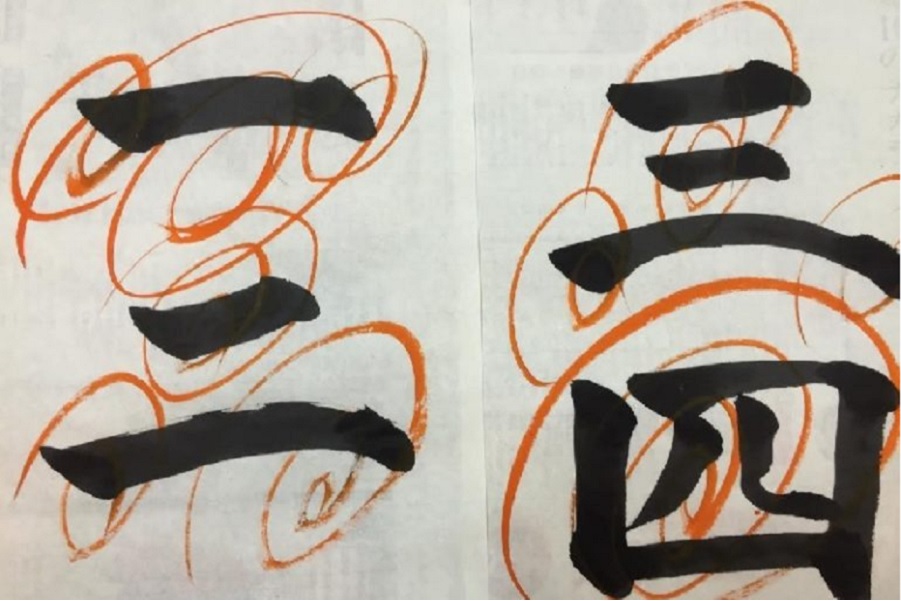

数年前のお話ですが、簡易的、いやいや簡素な和の素敵のお茶のお稽古場ですが、数回のお茶のお稽古で感じたこと。

それは、お茶のお稽古に来られる方への準備です。

私もお茶会に参加して初めて感じられた(まだまだわかったとは言えないので)のは、その時に教えて下さった藪内の若宗匠、そのお手伝いで思ったことは、会が始まるまでの大切さ。

若宗匠がどれだけ真剣に準備をしているか。

なんでもそうですが、自分のためではなく相手のことを思うことが大切。

そう、この簡単そうなことが一番難しい。

これが「おもてなし」なんでしょうね。

人の見えない所で、お席に来られるみなさまの事を考えて今できることを最高に演出する。

それも、一日二日で作ったものではなく長い時間積み重ねてきたことを。

そのお席への思いを、掛け軸を通して書や画で現わしてるのでしょうね。

古いから、有名な人が書いたからではなくて、その時の主人の思いがいっぱい詰まった掛け軸だから素敵なんです。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

日本って本当に素敵ですね。

素敵な和の心を大切にしていきたいです。

(旧文 2014、01、27 再編集)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld