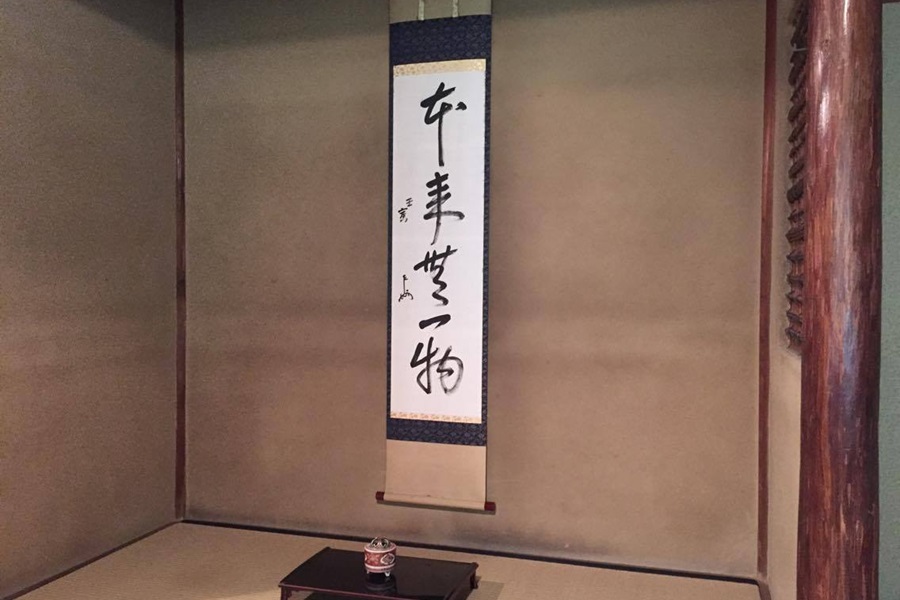

無用の用「床の間」

「ふっ」と落ち着く場所

こんにちは。

みなさんにとって「ふっ」と落ち着く場所はありますか。

先日実家に帰って、広間の床を見ながら座る、居住まいを正す、力が抜けていく。

床の間ってそんな素晴らしい力を持っているのかもしれませんね。

床の間の起源は室町時代にさかのぼります。

歌会や茶会を催すとき、壁に掛け軸をかけ、「押板」と呼ばれる板の上に、美術品をおいて鑑賞しました。

今日のような形になったのは、桃山時代から江戸時代初期にかけてのこと。

それでは、木村孝さんのご本、「和の美をめぐる50の言葉」より「無用の用 床の間」をお楽しみください。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

役に立たないけど必要な物

そこには自分の家の空気、香りがあります。

最近の住宅では、床の間をだんだん見かけることが少なくなってきましたが、

今、確実に床の間を目にすることができるのは、お茶室や本式のお

客間の一画が一畳分ほど周囲より高くなっていて、壁には掛け軸が

床の間には雑物を置かない、という約束事もありました。

また、床柱を背にした場所が部屋の上座と決まっており、上座をす

床の間がない現代の部屋にあっては、上座をどこにとればいいかわ

床の間が一般的でなくなってしまった今の家屋にあって、床の

スペースの広さはいろいろですが、やはり花を欠かさず、掛け軸と

これは季節を香らせ、お客様を迎える顔として床の間を簡略化した

床の間という存在は、いわば「無用の用」です。

役に立たないけど必要な物。

それがあるから、自分の家に帰ってきたとしみじみ感じます。

なぜなら、そこには自分の家の空気が、そして香りがあるからです

(本:和の美をめぐる50の言葉、木村孝)

ありがとうございます

床の間、正しくは「床(とこ)」で、「床の間」は俗称とされるそうです。

床の間には日本独特の文化があります。

床の間は日本人にとって神聖なもの。

一番大事なお客さまは床の間を背にして床の間の前に座るように求められます。

つまり、床の間の存在によって、その部屋の上下(かみしも)が決まります。

床の間に近い位置が上で、離れた位置が下となります。

家全体の中でも床の間のある部屋が上位にあり、中心にもなります。

このような意識は、ある年齢以上の日本人のほとんどが持っていて、この決まりを破ると大変失礼なことになります。

つまり床の間があることによって部屋や住まい全体に空間的な秩序が形成され、この秩序は人々が相互に理解することによって人と人の関係を築き、これは日本独特の生活文化であると思います。

これらの目に見えない文化は現代においては、ほとんどが忘れ去られてきているようです。

この時代だからこそ、その目に見えない秩序、文化の役割をしっかりと意識することが重要ですね。

海外の人の方が、床の間を愛しんでくれているかもしれませんね。

今日も最後までお読みいただきましてありがとうございます。

浄住寺にも床の間は有りますよ。

遊びにいらしてくださいね。

(旧文2013.04.05 再編集)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld