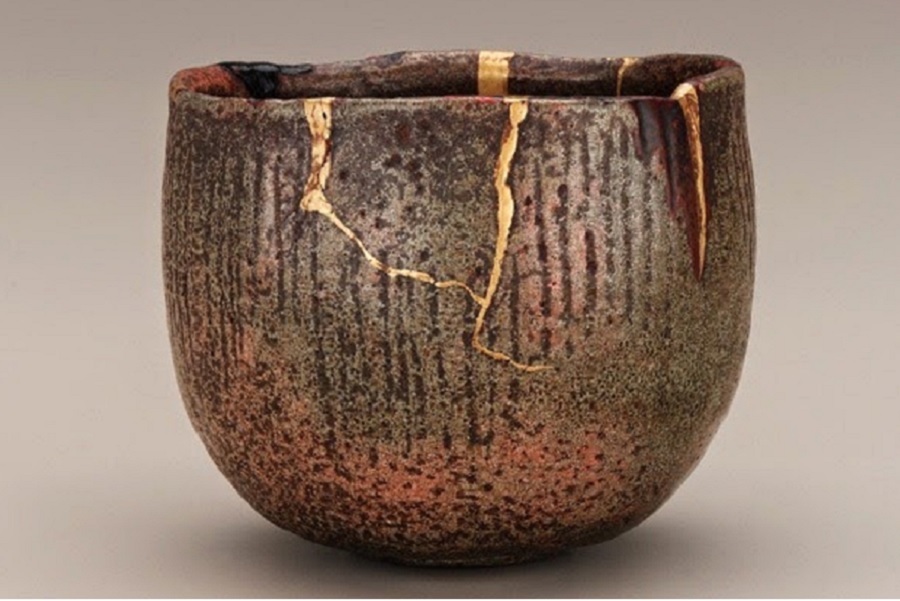

金継ぎは日本のこころ

再生の精神

こんにちは。

陶磁器をはじめモノは、いつの日か割れたり欠けたりしがちです。

しかし、それでも愛着を持ち、元の形や風情を残したいと考案されたのが「金継ぎ」です。

金継ぎの発祥は茶の湯が盛んになった室町時代(14~16世紀)にさかのぼるといわれます。

「金継ぎ」で繕った所を景色とよび、美的に優れたものとする “侘びさび”の心や日本人のモノを大切にあつかい再生させる精神は、日本文化のすばらしさといえるでしょう。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

物は大切に

年末の大掃除、この際だからって多くの物を捨てられたのではないですか。

なんで無駄な物をたくさん買うのでしょうか。

なんで物を大切にしないのでしょうね。

先日も、「祖母が残していった骨董や着物、やっと全部捨てたは」って

なんともったいないことか。

昔の物は、作り手さんが心こめて作ったものがいっぱいあります。

だから、使い手も物を大切にしていたのです。

ありがとうございます、って思いながら。

日本人のこころはここにあると思います。

作り手さんが一生懸命に作ってくださったから大切に。

ありがとうございますって、思いながら。

だから、食事のときには手を合わせて「いただきます」って。

ありがとうございます

今年は今日と明日だけ。

皆さまは今年一年いかがでしたか。

決して「ダメな一年だった」とは言わないでくださいネ。

すべてに無駄なことなど何一つないです。

すべてが明日に繋がる大切な教えですから。

さて、来年も物を大切にして、「ありがとうございます」がいっぱいの毎日にしましょうね。

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld