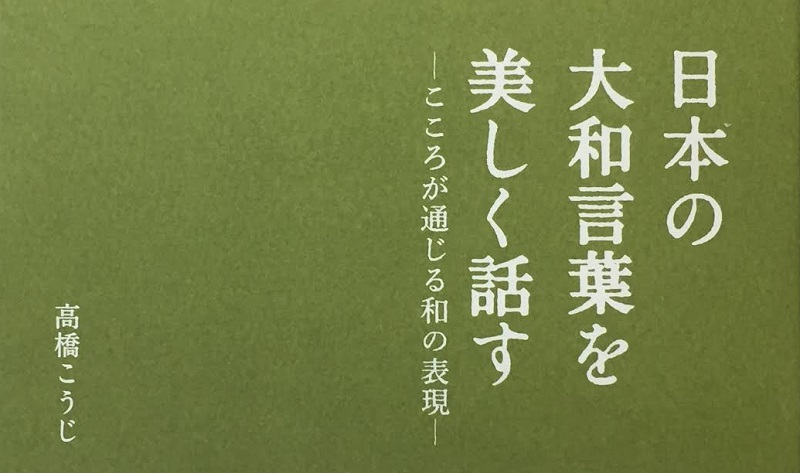

大和言葉 それは日本固有の言葉

うさぎ追いし彼の山

こんにちは。

「うさぎ追いし彼(か)の山 こぶな釣りし彼の川

夢はいまもめぐりて 忘れがたきふるさと」

唱歌「ふるさと」(高野辰之作詞、岡野貞一作曲)は、日本人の心に染みます。

その理由の一つは、歌詞のすべてが大和言葉であることです。

大和言葉とは、太古の昔に私たちの先祖が創り出した日本固有の言葉。

また、その伝統の上に生れた言葉です。

「山(やま)」「川(かわ)」「夢(ゆめ)」「ふるさと」、みんな大和言葉です。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

日本の風土の中で生まれた大和言葉

日本語の単語は三種類あり、残る二つは漢語と外来語です。

漢語は中国語から取り入れた言葉で「山地(さんち)」「河川(かせん)」など。

つまり、漢字の読みで言えば、音読みで発音されるのが漢語。

訓読みが大和言葉です。

外来語は中国以外から来た言葉で、多くはカタカナ表記です。

たとえば、この文章の表題は「はじめに」ですが、「はじめる」は大和言葉で、同じ意味の漢語は「開始」、外来語は「スタート」。

私たちはこんなふうに三種類の日本語を日常的に使っています。

大和言葉が日本人の心に染みるのは、日本の風土の中で生まれた言葉だからです。

たとえば「地面が盛り上がったところ」は、先祖たちにとって「「や」「ま」という二つの音で表すのが一番しっくり来るもの。

だから「やま」になりました。

つまり、大和言葉はその一音一音が先祖たちの感性の投影なのです。

もちろん漢語や外来語も大切な言葉ですが、たとえば漢語の「故郷(こきょう)」を考えても、私たちはその単語を一つのユニットとして認知し、意味を理解するのに対し、大和言葉の「ふるさと」は「ふ」「る」「さ」「と」の一音一音が心に響きます。

冒頭に挙げた歌詞の最後を「こきょう」にしてみると、その違いがよくわかりますね。

心に染みる

大和言葉には、このように「心に染みる」特性があります。

ところが最近は、造語能力に富む漢語や一件おしゃれな外来語に押されて、長く愛され、用いられてきた美しい大和言葉があまり使われない、という現象が生まれています。

これは本当にもったいない話。

大和言葉をもっと知ってもらい、日ごろの会話やスピーチ、手紙やメールなどに生かしてもらおうと、ということで生まれたのがこの本書です。

この本を通して、あなたの会話や文章が多くの美しい大和言葉に彩られ、より充実したものになることを願っています。

(文:「日本の大和言葉を美しく話す」・著 高橋こうじさんの「はじめに」より)

ありがとうございます

大和言葉が注目されています。

この2年間に20冊ほどの本が出版されており、テレビや新聞でも大和言葉が取り上げられています。

昭和30年代、テレビがそれほど普及していない時期までは、大人の人達の会話には「大和言葉」が日常使われていました。

日本の風土のなかで生まれ、大切に育まれてきた日本固有の言葉を日常会話の中にちりばめて柔らかいコミュニケーションをとってきたのです。

人間関係がギスギスしている現代社会では、大和言葉はコミュニケーションを円滑にする魔法の言葉と言っても過言ではありません。

日本語には新しい言葉を作る力があり、新しい時代にふさわしい新しい言葉も次々に生まれています。

新しく生まれる言葉とともに、いにしえの人が残してくれた言葉を大切に使い、また次の世代に引き継いでいきたいと思います。

是非少しずつ使いながら、自然に自分の表現として使いこなしてください。

大和言葉を楽しみましょうね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

(再編、2017,05,16)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld