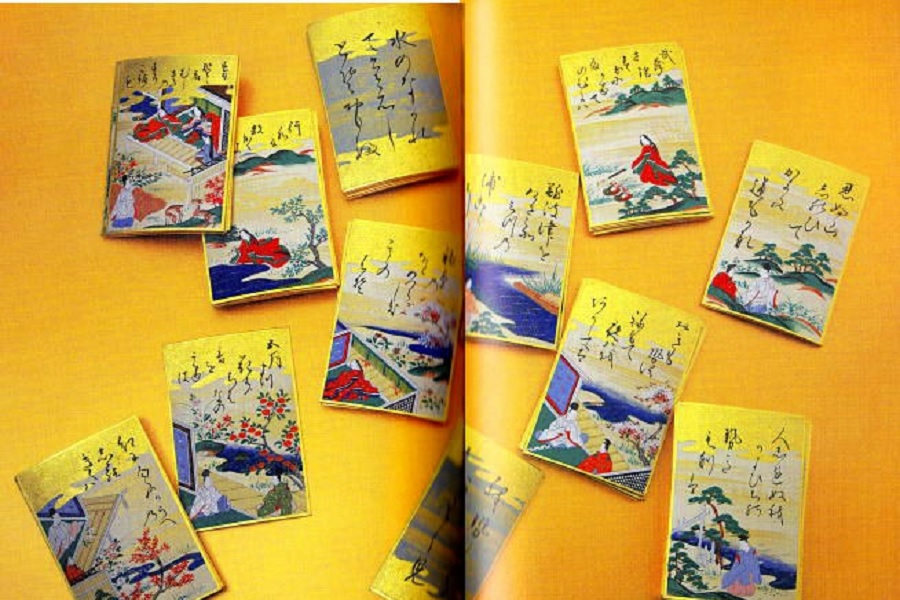

色の名前に隠された興味深い5つのこと

日本の色は何色あるのだろう

こんにちは。

色の名前には、それぞれの由来があると言います。

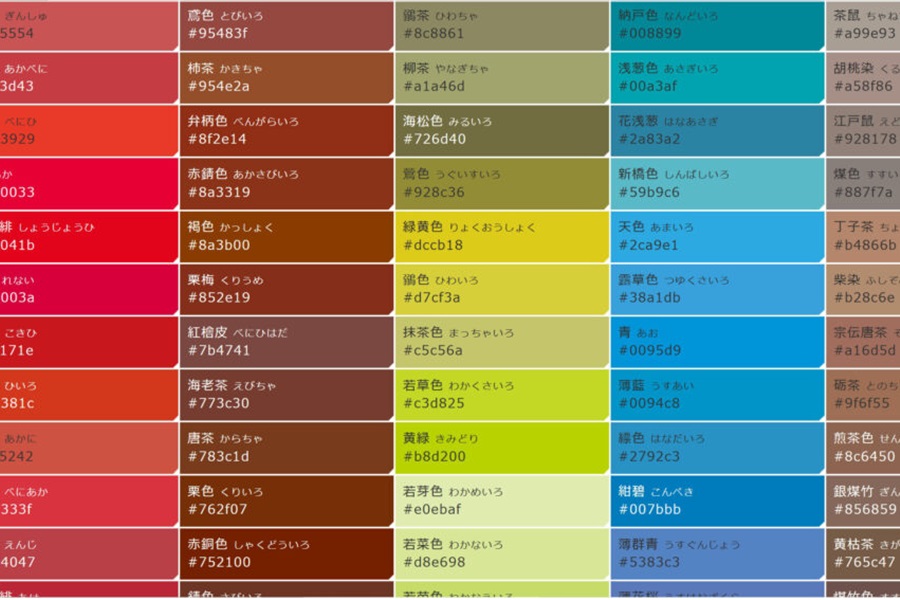

様々な物に対する表面上の色を慣用色と呼び、現在は269色が日本工業規格によって認定されています。

そして、動物や植物、物や地名から色の名前が付けられているのです。

一見どんな色なのか想像できない名称もあり、調べていくと大変興味深く感じますね。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

新橋色は色が流行った場所が由来

色の名前には、地名からつけられたものが多く存在しています。

緑に明るめの青を混ぜ合わせた色彩の新橋色は、明治時代後半に新橋の芸者から人気が出た色として名付けられました。

東京新橋には多くの花柳界があり、芸者たちから好まれていた新橋色は、金春新道に置屋があったので別名「金春色」とも呼ばれています。

明治から大正時代にかけて女性に人気だった色ですが、ターコイズブルーと呼び名を変えれば想像できる人もいるでしょう。

今では地名がついている色の名前と結びつけるものが残っていないことが多いので、名前だけ言われてもすぐにはイメージ出来ないのではないでしょうか。

自然の色から生まれた色の名前

日本は四季を楽しめる国。木々の葉の色や植物の変化によって、目で季節を感じることも出来ますよね。

一年を通して、緑色の葉をつけている樹木があります。

この木を常緑樹と呼びますが、緑に茶色を混ぜ合わせたような深い緑が印象的な葉をつけています。

森林に多くあることから、いつも変わらない=常盤との意味から深みのある緑色を常盤色と名付けられたそうです。

常磐色はエバーグリーン

常盤という地名も常緑樹から名付けられたのでしょうか。

いつまでも変わらないという意味から、長寿の色とも呼ばれています。

若葉色も、若葉の色から付けられた名前ですが、黄緑色を基調とした優しい柔らかい色が特徴です。

根岸色は壁土の色から

山の麓や質がいい砂の壁土がとれる地域に、根岸と地名をつけられたと言います。

江戸時代の根岸で採取した土から根岸壁が誕生し、緑がかった茶色から根岸色と呼ばれるようになったのです。

台東区の上野公園北東部が特に良質と言われた壁土が取れたとの説も。

鼠色が流行っていた時代に表れた柔らかな色合いが、自然から生まれた色として現在も愛されています。

そのままの色を名前で表現するところは、和の素敵な世界観ですね。

鳥がつく色の名前も数多し

和紙にも用いられる「鳥の子」ですが、鳥の子色という名前も色のひとつ。

こちらは、雛ではなくニワトリの卵の殻の色であり、淡く白っぽい黄色を表しています。

トキの飛ぶ姿の羽が由来の鴇色も、意味をよく知らなければわからないものです。

しかし、鶯や雀など目にしたことのある鳥をイメージした色も名前になっているので、想像すると楽しくなります。

日本の鳥だけではなく、フラミンゴもそのままの名前でピンクにオレンジがかった色として、目を引く綺麗な色彩です。

ありがとうございます

可愛い色として挙げられるのがピンク。

日本でもピンクと言えば、赤と白が混ぜ合わさった綺麗な色として知られています。

撫子は、ギザギザとした花びらに鮮やかなピンクが美しい花です。

この花びらの形からピンク=撫子色と呼ばれたのが始まりと言われています。

これは英語圏内の由来であり、ヨーロッパの地域ではバラやカーネーションからバラ色とも表現されているそうです。

日本でも、ピンクは撫子ではなく桃や桜と表現することが多いのですが、文化の違いによって言い表し方も変わってくるものですね。

色の名前から意味を知ると、誰がどうしてこのような名前を?と疑問に思いますが、想像しながら色を探していくと楽しくなっていきます。

赤青黄色など、大きく区別しただけで判断せずに細かい色彩の違いを名前と共に学んでいきたいこの頃です。

どんな意味が隠されているのか、好きな色の名前の由来が気になりますね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

色の話で納得する5つのもの

「打ち合わせ」とは雅楽に由来する言葉だった!

意外と知らない!君が代の意味について詳しく解説

矜持の意味とは?理解して意識を高める

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld